嘘のない音を作らなければ

取材・文 | 久保田千史 | 2015年1月

通訳 | 染谷和美

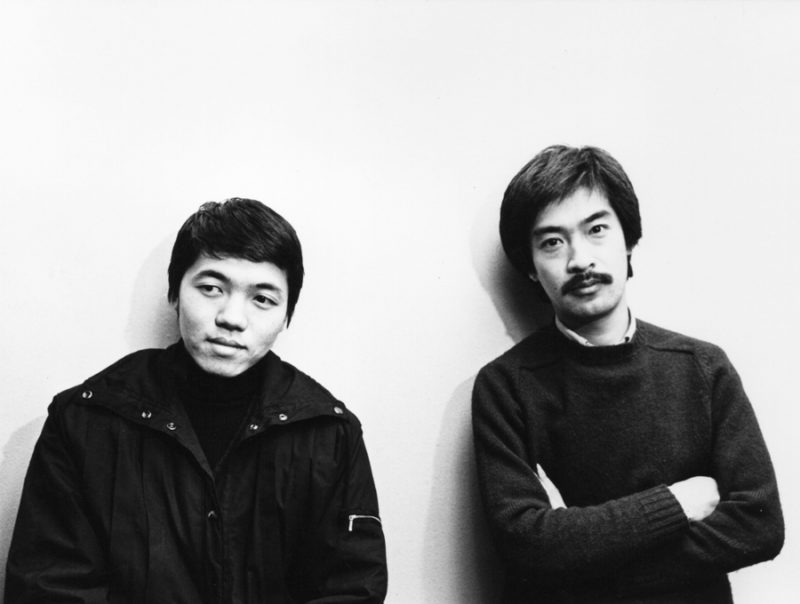

main photo | ©David Burton

「(日本の雑誌を手に取って)日本には、たくさん女の子がいるグループが本当に多いですね……。イギリスでは多くても4人。5人になったらすごく多い感じ。こんなにいたら、名前を覚えられなくないですか?」

――ファンは覚えられるものなんです。それに、特定のメンバーを応援する“推し”というカルチャーもあるので問題ありません。

「“おし” ……。じゃあ……(アンジュルムの頁を開いて)この中なら、どの子が推し?わたしは(竹内朱莉を指差して)この子!髪型がかわいい。ほら、あなたはどの子(笑)?」

――えっ……皆さん素敵だと思います。

「なるほどね。模範解答。あなたは良い人ですね(笑)」

――(泣)。さて、今日は『LP1』のパッケージを全ヴァージョン持ってきました。

「(デラックス・エディションのヴァイナルを手にとって)実はわたし、これ持っていないんです。もらってもいいですか(笑)?」

――(困)。

「冗談です(笑)。自分に関する物を集めるのが下手なんですよ。レコードにしろ、掲載された雑誌にしろ。よくお母さんに怒られます。“買いに行かないといけないから、雑誌に載ったらちゃんと教えてくれなきゃ”って(笑)。でもなかなか追いつかないんですよ。ツアーもあるし」

――そうですね、お忙しそうですから。お母さん優しいですね。ヴァイナルはシングル・スリーヴのものと、ゲイトフォールドのデラックス・エディションとありますよね。2種作ることにした意図は?

「アートワークを手がけてくださったJesse Kandaさんへのリスペクトですね。アルバムのカヴァーというよりも、ひとつのアートだと思うので、“作品”として皆さんに紹介したかったんです。デラックス・エディションには大きくプリントされたカードが入っていて、ひとつひとつ観られるようになっています。額に入れて飾っても良いでしょ。カヴァーに自分の名前やタイトルを入れなかったのも、そういう理由からです」

――Kandaさんのアートとあなたの音楽は、密接な関係にあると考えて良いでしょうか。

「もちろん。彼とたくさん話をしてから作っていただいたので」

――どんなことをお話されたのでしょう。

「アルバム制作中の苦労話。音楽は、様々な人と関わって各々のエゴに対処しながら作るものだということを実感したんですよ。これはたしかにわたしの作品ですけど、その中でアートが占めているのは70%くらい。残り30%は人間関係。きちんとやろうとすればするほど、その30%で疲れてしまって……。カヴァー・アートを作っていただくに際しては、赤い色を使うこと、美しくなくても良いからわたしの顔の写真を使うこと以外に具体的なリクエストは出しませんでした。写真はJesseさんの自宅で撮影したものですが、こういう風に仕上がって。顔がひどく歪んでいるのは、わたしがアルバム制作中に受けた心の傷を彼が表現してくれているからだと思います。ビンタされたような心境だったから……」

――その感覚は、音楽にも現れていますね。

「そうですね、感情を音に反映させたいという気持ちがすごく強いんです。響きとして良いものではなくても、伝えたかった気持ちにフィットする音であれば使います。でも周囲からは“フックが欲しい”とか、“こうすれば人気が出る”とか、わかり易さを要求されることが多くて。人気って何?チャートインすること?わたしはそういう意味での人気ではなく、“誰かが本当に理解してくれる” という意味での喜ばれ方のほうが嬉しい。そのためには、“嘘のない音”を作らなければならないんです。声や歌詞以上に、音で伝えられるのならそうしたい。だから、音作りは緻密に行います。音だけでは伝えきれない部分を歌詞で補うような作り方ですね」

――“音”をとても重視されているんですね。

「はい。ドラムから入って、その後に歌詞やメロディを作ることが多いですね。先に歌詞を書いて、その印象からサウンドを作るということもたまにありますけど」

――ドラムからという制作方法は、これまで好んで聴いてきた音楽に影響されているところもあるのでしょうか。

「どうなんでしょう……。それはたぶん、わたしが所謂“良いミュージシャン”ではないからだと思うんです。音楽理論に精通しているわけではないし、コード進行なんかは後付けだから。でもビートを作るのは得意で、頭の中で考えるメロディには自信がある。わからない部分は周りの人と一緒に考えながら作る感じですね。その過程で普通ではないコード進行が生まれてしまうことも多くて」

――それも魅力的ですよね。

「そう。すごくおもしろいんです」

――かつてはダンサーとして活躍されていましたが、その頃の身体感覚が音楽に影響しているところはありますか?

「あると言えばあるし、ないと言えばないという感じですね。体が会得してきたリズム感はたしかに影響していると思いますけど、ダンスをやってきたことが音楽を拘束するようなことは一切ないです。過去の経験が現在に影響を及ぼすのは当たり前だし、全く関係がないとは思いませんが、ダンスと音楽は別のものとして考えています」

――「Pendulum」ではミュージック・ビデオもご自身で監督されていますよね。

「観てくれたんですね、ありがとう。 あの“縛り”は日本のものでしょう?」

――そうですね。実際、日本の緊縛にインスパイアされたもの?

「はい。初めは結び目のパターンに惹かれました。ある意味、緊縛はアートフォームですよね。美しいです。MVでは、不安に縛られて身動きが出来ない人の姿を描きたかったんです。人は不安にかられているとき、いろんなことを求めてしまいますよね。でも求めれば求めるほど手に入らなくて、自分の首を絞めてしまう。その感情を自分の髪の毛に縛られることで表現しました」

――あなたの楽曲は、ソウルフルであると同時にポストパンクに通じるコールドなテクスチャも持ち合わせていますよね。

「そうなんですよね、よく“ソウルフルだ”って言われるんですけど、違和感を覚えます。自分ではもっとコールドな音楽だと思っているんですよ。R & Bよりも、エゲつないパーカッションのインダストリアルや、メタリックなノイズのほうが好きなんです。若い頃はKRAFTWERKとかDEVO、X-RAY SPEXなんかが好きでした」

――緊縛には特殊な技術が必要で、縛られた人に身体的な苦悶を与えるために、ある意味メカニカルな機構を備えています。あなたの音楽も、緻密でメカニカルな側面と、フィジカルに訴える側面を持つという意味で共通するところがある気がするんです。

「そうかもしれない。それに、デンジャラスな部分も共通していると思う!MVはDave Rickmanさん(aka WykD Dave)に緊縛を手伝っていただいたのですが、撮影中、彼に“長い時間縛っていると、神経が切れて腕が麻痺してしまうかもしれない”と忠告されたんです。大人だから自分の身体のことくらいわかるし、大丈夫!って答えたんですけど、“麻痺は6ヶ月くらい続く”と言われて、それはヤバいと思って(笑)」

――ヤバいです(笑)。そんな危険が、音楽の制作にも?

「身体的な危険はもちろんないです(笑)。でもわたしの音楽は、人の反応を重視する側からしたらすごく危険。そういうことを気にして作ることはまずないから。それがわたしらしさだと思って、どんどん突き進むようにしているんです」