音を知れば、別の世界に行ける

取材・文 | 久保田千史 | 2014年3月

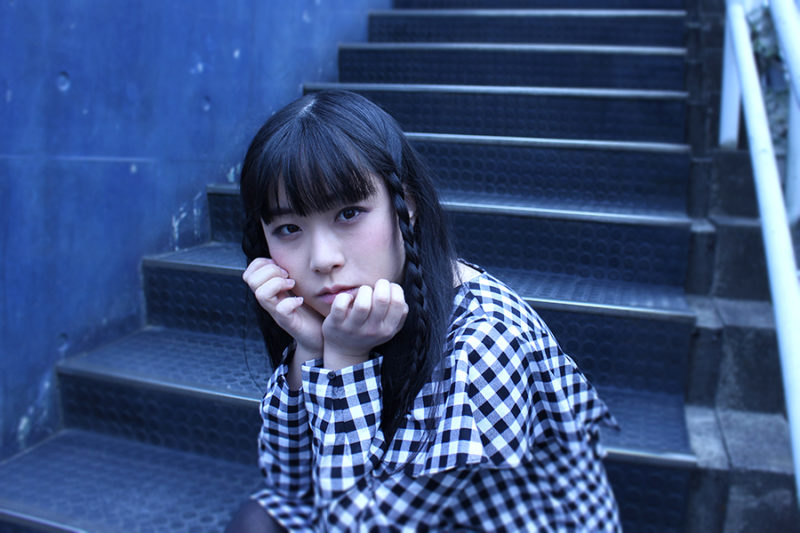

main photo | ©Ryo Mitamura 三田村 亮

――アルバムの制作はいつ頃からスタートしたのでしょうか。『iSH』からさらに進化したものに仕上がっていたので、『iSH』の頃から隠し持っていたのだとしたらズルいなあ、と思ったいたのですが(笑)。

「曲のパーツ自体はたぶん、2010年頃からあったんですよ。生き残った音源を素材にして、仕上げた感じです。なんか自信がなくて隠してたんです。“これダメかな……”と思って(笑)」

――えっ……。むしろ『iSH』の時に出さなかったのは、もったいなく思ってしまいますよ。

「そんなにですか?どのへんがですか?逆インタビューですね(笑)」

――まず奥行きが全然違いますよね。

「たしかに、奥行きに関してははここ数年、がんばりました。ミックス的なところですね」

――5.1とかいけそうな立体感です。

「えーっ(笑)。でも5.1はいつか手を出したいですね。“今さらか!”って言われそうだけど(笑)」

――今でも誰もが出しているものではないから、聴いてみたいです。Kyokaさんの5.1。がんばった点というのは、具体的にどのあたりなのでしょうか。

「『iSH』の頃は、“おっ!”てなる音像がほっぺた横30cmあたりにぶんぶんくるので精一杯だったんですよ。今回はもうちょっと、“前の上”とか“少し背後寄り”っていうのが出来るようになりました」

――それは技術的に進歩したということ?

「はい。でも数字で計算したわけじゃなくて、よくわからないけど“ここをこうすると、こうなるようだ”っていう日々の探索で知ったことなんです」

――なるほど。それから、ハイの音が丸く、マイルドに入ってくるようになりましたよね。

「そうですね。わたし元々高音がそんなに好きじゃなくて、大好きな低音を多用して作っていたんですけど、iTunes Storeで全然売れない曲ばかりになっていることに気づいて。“試聴できないし!”みたいな(笑)。高音を入れればiTunesでほかの人くらいに聴こえるっていうのはわかったものの、その作業が嫌で嫌で。でも、誰かが“低音を引き立てるための高音”ていうことを言っているのを聞いて、“それなら高音使える!”と思って。低音を引き立てることを理由に高音を使うようになったんです。『ufunfunfufu』シリーズ(onpa))))))の流れで、アドレナリンをかきたてる目的でキュイーンっていう中高音は少し前まで使っていたんですけど、今は完全に“低音を引き立てる高音”に徹するだけの気持ちの余裕が出来てますね」

――それって気持ちの余裕の問題なんですか(笑)?

「はい。大人になったんです(笑)。色々やってみて、とりあえず今は“マイルドな高音”というところに落ち着いてみました。耳を傷めないで、頭上を掠るくらいの。わたしの音に限らず、そういう音が良いんですよね」

――日本の所謂エレクトロニック・ミュージックって、わりと強めのハイで耳に刺してくるものが多いですよね。Kyokaさんがそうなっていないのは、海外での活動の長さが影響しているのかな、と思ったのですが。

「日本のエレクトロニカ的なものがハイ強めだということは、ベルリンに引っ越す前から気づいていて。そもそも、そこだったんですよ。外国に引っ越した理由っていうのは(笑)。わたしがハイを出すようになるか、引っ越すか……悩んで」

――重症ですね……。

「これは真面目な話なんですよ。みんなハイが出てるし、日本で暮らして友達を作るにはハイを出さないといけないんじゃないかって思ってたんです。1st EPに入ってる曲の何曲かは友達が欲しくてハイを強めに作った音源なんですけど、今聴くと“もっと上手くやれただろう”って感じますね。そういうすべての体験が、今回のハイに込められてるんですよ」

――そこだけ考えても集大成的な作品なんですね……。

「そうですね、今のところ(笑)」

――僕は外国と日本で現場のサウンドシステムが違うことが影響しているのかな?と想像していたのですが、実際はどうでしょう。違いを感じることはありますか?

「たぶん、サウンドシステム自体は一緒なんですよ。PAさんの傾向とハコの傾向がもしかしたら、ちょっと違うかもしれない。外国のPAさんは直感でワイルドにドスン!ていう音を出すことが多い気がするんですよね。日本はもうちょっと知的に、美しくこなしますよね。“違うな”とは思いますけど、どちらもイイ感じですよ」

――Kyokaさんはどちらかというと海外でのライヴが多いわけですが、今回のアルバムではその、ワイルドな部分が強まっているように感じたんです。低音の使い方が明確にフィジカルなものになっていて。

「たしかに。自分の音も含め、どの種類の、どの周波数の低音が現場で聴くと気持ち良い感じになるか、っていうのは、ライヴを通じて勉強しました。前は、イイ感じか、イイ感じじゃないか、っていうのを考えずに、色んな周波数や波形を入れていたんですけど、おかげで的を射るようになってきて。理想が形作られてきているような気がしています。まだ勉強中ですけど」

――『iSH』の時よりも、ファットで、タフな感じになりましたよね。

「“どうやったらファットな低音になるのかな?”っていうのを試行錯誤して、すごく悩みながら低音を入れてました」

――ファット過ぎると、これまでのKyokaさんが持っていたキッチュな部分が薄れてしまうような気もするのですが、そんなことなかったですね。

「そうなんですよね、意外とそうでもなかったですよね。わたしとしては正直“薄れてもいいかな”っていう気持ちがあったんです。最近“Raster-Notonで女の子1人”って言われることが多いから、キッチィじゃなくても良いのかなって。でも薄れないんですよ。“しぶといなあ”と思ってます(笑)」

――消してしまいたい、ということではないんですよね。

「うん、そこまで憎んではいないです(笑)。無理矢理消そうともしてないけど、消えないから。自分で思ってる以上に根強い何かがあるらしい」

――(笑)。それって何なんでしょうね。

「何なんでしょうねえ(笑)」

――以前よりも歌を歌らしく入れてるのが印象的だったのですが、それもキッチュさを保っている要因のひとつかもしれませんね。

「歌を長くするのはずっとやってみたかったんですよ。前はもっとプチプチ切ってたんですけど。わたし……カラオケとか好きなんですね」

――えっ!カラオケで何歌うんですか??

「それは内緒です!! まあ、元々歌うのは好きなんです。シンガーになりたいと思ったことはないですよ。人前でマイクを持って歌うっていう行為は、あっ、カラオケは別ですけどね(笑)、わたしは違うと思っていて、あくまで機械をいじっていたいんですけど。歌うの自体は好きだから、ちょっと今回は長めにしようと思ったんです」

――楽しんで歌えました?

「はい(笑)。でもやっぱり、たくさん歌った中の使える部分だけですけどね。そのへんは変わらないんですけど。ちょん切るタイミングを前よりも長く取ったというだけで」

――歌が歌らしくなっていると同時に、自分の声を素材扱いする感覚もより強まってますよね。

「そうですね。自分の声と向き合ったからかもしれないです(笑)。前は声を切ったら、曲に馴染み易いって自分でわかってるテンプレートみたいな、定番のEQとかエフェクトをすぐにかけちゃってたんですよ。今回はそのテンプレート以外を使おうと思って。どうやったら嫌味なく音として入れられるか、っていうことを考えました」

――Kyokaさんて喋り方も独特だと思うんですけど、それも素材として活かされている感じがしました。

「喋り方か。たしかに。そうですね」

――言葉自体に内容はあるんですか?

「相変わらずないです。テキトーです。スキャット」

――今回は歌が長めだから、何か意味を持たせてるのかな?と思っていました。

「たぶん、わたしが作詞をやらないからだと思うんですけど、変に意味を持たせると曲自体が長生きしてくれない気がしていて。昔から人の曲を聴いていても、歌詞を音として聴いていることが多いんですけど、ごく稀に“この曲、この歌詞じゃなかったら好きなのにな”みたいなことってあるじゃないですか。曲と詞を分けてもらいたくなるんですよ。だから、“この曲も早死にするかもしれない……”って思うと、どうも歌詞に踏み込めなくて。曲がかわいそう」

――なるほど。たしかにそうですね。でも昨年は、泉まくらさんのトラック(*1)を作られていましたよね。

「うん、自分で歌詞を付けるのは嫌だけど、あれはまくらさんが歌詞を作っているから。最初は、歌を入れる前にトラックだけ作るのってどうなんだろう?っていう、全貌が見えないが故の不安はあったんですよ。でも作って提出して、ラップが入ったものが戻ってきてみたら、ものすごく良くなっていて。だから、あの曲は特別ですね」

*1 『マイルーム・マイステージ』収録曲「Dance?」

――昨年は泉まくらさんのみならず、様々な方とコラボレートされていましたよね。木村カエラさんとか(*2)。

「そう!木村カエラさんとご一緒して勉強になったことは色々とあるんですけど、一番印象的だったのは、さっきもお話した“声”に関することですね。まず木村カエラさんと一緒にスタジオに入って、彼女の声を全部録音したんです。録音中は“ノリ易いから”っていうことで『iSH』の1曲目と2曲目に合わせて声を出してくれたんですよ。気を遣ってくださったんだと思うんですけど……。その声を持ち帰って短いトラックを作る時に、例の定番エフェクトが必要ないっていうことに気付いて。エフェクトをかけなくても、ちゃんと素材になっていたんですよ。出っ放しの声で他に何もいらないっていう。この人が歌手、ミュージシャンなのはそういうことなのか!ってびっくりしました」

*2 J-WAVE(81.3MHz)の25周年企画として、25秒のスペシャル・ジングルを木村カエラと共作。2013年11月5日から12月31日までオンエア。

――ミュージシャンといえば、アルバムにはSeikiさん(COCOBAT)とMike Wattさん(THE MINUTEMEN, THE STOOGES)のお名前がクレジットされていますね。

「面々がロックですよね(笑)。これは昔、Mikeさんが日本に来た時に、Seikiさんの都合も合うタイミングで、お願いして2人でスタジオに入っていただいて。ギターとベースで何時間かずっとセッションしてもらって、それを知り合いのエンジニアさんにパラで録音してもらったものなんですよ。2人のセッションから合いそうな部分を探して、切って組み合わせて使ってるんです」

――このお2人のセッション音源というだけでも貴重ですよね。

「クレジットすれば、永遠にそれを自由に使っていいという権限をわたしは持ってるんですよ(ガッツポーズ)。だからこの組み合わせはわたしの曲でしょっちゅう出てきますよ。やっぱりロックの人たちって、楽器に力を持っているんですよ。演奏に力があるというか。理論だけでは測れない何かを持っているんですよね。そういう力を借りたい時にサンプルします」

――Kyokaさんがご自身で楽器を演奏してみることは?

「昔やってみたことはあるんですけど、相当編集が必要だし、やっぱり向いてないみたいで。餅は餅屋に、みたいな考えです(笑)。プロには敵わないです」

――今回はラップのパートもありますけど、あれもどなたか参加されているのでしょうか。

「あれは全部フリー・サンプルなんですよ(笑)。シーケンサーとか買うとフリー・サンプルCDがついてくるじゃないですか。プロデューサーのFrank Bretschneiderが、それを機材を初めて買った時から全部アーカイヴしてるんですよ。人生においてもらえたすべてのフリー・サンプルを」

――あたまおかしいですね(笑)。

「おかしいですよね。良い意味ですよ。最高の褒め言葉の意味ですよ(笑)。“こんなによく集めたね”って言ったら、“俺が昔ヲタだった時に全部整理しちゃったんだ”ってちょっと照れながら教えてくれましたけど(笑)。その後ART OF NOISEが全部フリー・サンプルを使って作った曲を聴かされて、それまでフリー・サンプルに全く興味がなかったのにあっさり説得されちゃったんですよ。フリー・サンプルを使うのに抵抗がある人って世の中にたくさんいると思うから、“もう、いいかな”って(笑)」

――かなり思い切り、長尺で使ってますよね。

「うん、むしろ主人公(笑)。“どれ入れる?”ってFrankのフリー・サンプル宝庫から当てはめていって、あのラップが出てきた瞬間2人で大爆笑したんですよ。(笑)」

――(笑)。フリー・サンプルは他の曲でも使っているんですか?

「5ヶ所くらいかな?使ってます。11曲目も最初はフリー・サンプルの女の人の声を入れてたんですけど、この曲でわたしFrankと闘っちゃって」

――闘い?

「そのフリー・サンプルの声がわたしの声と似てたから、みんなに“おっ、これKyokaか”って言われて。この先それ何回も言われるの嫌だから、声が似てるなら歌っちゃおう!と思って。この曲ではフリー・サンプルのモノマネをしてるわたしの声を使ってるんですよ(笑)」

――わざわざそんなことするなんて、聞いたことないですよ……(笑)。それでどうしてFrankさんと闘いになったんですか?

「モノマネを録音している最中なのに、Frankが質問をしてくるんですよ。“セクハラについてどう思う?”みたいな。それでイラっときて“Fuck!”って言ったら、その部分を曲に使うっていうことになって。わたしは“外して!”って言ったんですけど、“プロデューサーの意見として、これはあったほうがいい”って退けられて。だから、11曲目はプロデューサーとの闘いに負けた曲なんですよ……。日常の声なんか入れなくていいじゃん……と思ってたんですけど」

――なるほど(笑)。でも“プロデューサーの意見”は正解だったかもしれませんね。名プロデューサー(笑)。

「名プロデューサー(笑)。でもFrankは本当に、会話も含めてわたしを成長させてくれるようなことを無意識に言ってくれる人でなんですよ。ある意味ちょっと出来上がっちゃってる、哲学者みたいな人。今回のアルバムで色んな要素を抵抗なく混ぜることが出来たのも、彼に日常会話の中で言われたことがきっかけになっていて。『iSH』の時、1曲目と2曲目が“テクノだ”っていう認識のもとに評価が集中したんですよ。わたし自身はそれがテクノだって気付かずに作っていたんですけど。それを受けてFrankがある日“テクノの曲が評価高いからといって続けてテクノ作ろうとせずに、今まで通りゴツゴツした曲を作っていけばいいよ”って言ってくれたんですよ。その言葉が肩の荷を降ろしてくれた感じがあって。それでわたしの縛りが取れて、自由度が増したことがアルバムに反映されていると思います。良い友達を持ったな、って思いました」

――今回はRobert Lippokさん(TO ROCOCO ROT)も共同プロデューサーとして名を連ねていますよね。

「そうなんです。Robertも名プロデューサーなんですよ!Robert はFrankと対照的にすごく人間的な人で。わたしの不器用な部分が“美しい”と思ってくれているみたいで、そこを引っ張ってくれる感じでした。でもやっぱりやり手なんですよ。わたしが完パケした音源を聴いて“ベースだけ入れ替えたら?”って言われたことがあって。“えっ?ベースだけ?他はいいの?”って聞いたら、“構成も全部そのままでベースだけ”って言うんですよ。“なんだろ?”と思いながら家に帰って、ベースだけ入れ替えたら、すごいパッキリした良い曲になって。ふわりと宿題を出すことによって人を動かして、わたしが知らない良いところに連れて行ってくれるんですよ」

――そういう2人がプロデューサーというのも今回、良かったんでしょうね。

「そう。お父さん、お母さんみたいな(笑)。彼らによる影の操作はかなり大きいと思います」

――今回ジャケットで顔出ししているのにはどんな意図があるのでしょうか。初めてのフル・アルバムだということを意識してのプロデュース?

「そんなこともないんですよ。まあ、人間歳を取るんで……出せるうちに出しときゃいいんじゃない?っていう(笑)。ダメですか?最初で最後かもしれないし(笑)。こんなにタイミングが良いことなかなかないから」

――いやいや(笑)、かっこいいです。

「よかった、ありがとうございます」

――最初見た時はアーティスト写真だと思っていたので、ジャケットだと知ってびっくりしましたけどね。Kyokaさんの作品としては初めてですけど、Raster-Notonのリリースとしても珍しいんじゃないですか?Atom™さんの『HD』もありましたけど。

「『HD』のジャケットは過激でしたよね(笑)」

――あれに匹敵するインパクトですよ。

「あれに並ぶ衝撃だと聞くとめちゃめちゃ嬉しいですね(笑)」

――冒頭に収録されているノイズもかっこよかったです。ホットタッチですよね?

「そうです。原理的には。あれはライヴでも使ってるピエゾマイクですね。直に触るとブ~ンとハウるんですけど、いつもテーブルに張ってベースを足すのに使っているんですよ。音源だけをかけても床揺れ的な要素が入っていないので、リハの時にあれで床揺れの音を作って、本番まで保存して使います。わたし自身もお客さんとして聴いた時に、床が揺れると“キタ!”ってなるので、そう思いたい時に乱用しますね。ヒドい時はずっと使ってるし(笑)。現場によってハウり方が違うから、そこは毎回違うんですけど。意外と高音のザーっていう音になる時もあるんですよね」

――それはいつ頃から使ってるんですか?

「2011年にFrankとツアーをやった時からですね、そういえば」

――以前お話を伺った時に、Mika Vainio(PAN SONIC)のホットタッチに“対抗意識が燃える”っておっしゃっていたので、その影響なのかな?と思っていたんですけど、それより以前からやっていらっしゃったんですね。

「ホットタッチとピエゾのハウリングが同じっていう認識がなかったんですよ。『iSH』のリリースの時に『サウンド&レコーディング・マガジン』の取材で牛尾(憲輔)くん(agraph)に教えられました。“知らなかったの??”くらいのノリで(笑)。演奏として実際のホットタッチをやってみたことはないんですよ。だから取り扱いがどう違うのかはわかってないです。色んな音出せるのかな?ピエゾは、普通に手の水分量で音が変わるんですよ。湿ってる時はすごく音がデカくなる。手の汗とか。音がすごく小さくて、どうしようとか思った時は、ドリンクの氷めがけてちょっと手を突っ込んでみたり(笑)」

――(笑)。例の小さなシンセサイザーも引き続き使ってるんですか?

「はい。ただ、去年の2月に“恵比寿映像祭”の関連イベントとしてgift_labさん(東京・恵比寿 *3)でやった展示(*4)に使っていて。展示が終わった翌日すぐベルリンに行ったり何だりで去年はずっと忙しい感じでいたので、ようやく撤収したんばかりなんですよ。1年かけて(笑)。1年も放置しちゃったから壊れたかな?と思ってサウンドチェックしたら大丈夫だったので、DOMMUNE(*5)に出た時に使ってみました。やっぱり、すごいイイですね!」

*3 2015年に清澄白河へと移転。

*4 2014年3月11日の“onpa))))) Presents LIVE”。山根星子 aka Tukico(TANGERINE DREAM)、Junichi Akagawa、sub-tle.(オカモトサトシ + オノウチカズユキ)、及川潤耶と共演。

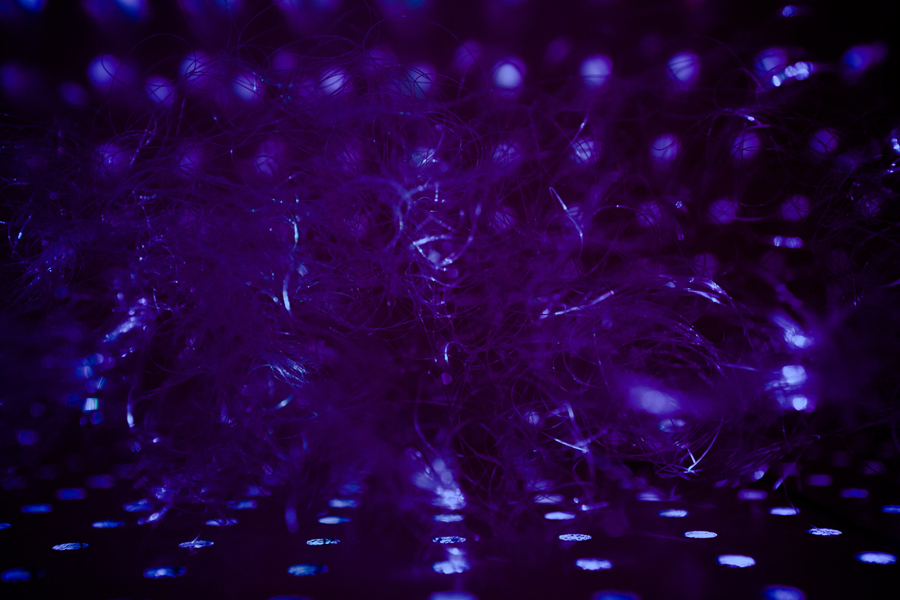

*5 Hisae Mizutaniとのアート・プロジェクト“penquo”での展示。伝導性の繊維(後述の“もしゃもしゃ”)とLED、シンセサイザーを組み合わせ、繊維の触れ方によって光と音がささやかな変化を見せるインスタレーション作品“quo_port HEAD”。

――では、アルバムでは使っていないんですか?

「展示の前に録音していたものをサンプリングして使った曲があります。12曲目ですね。例のおじさんのラップ入りの曲に入っているパルスウェイヴは、MAX / MSPのパッチです。“恵比寿映像祭”中、“パルスウェイヴが大好きで……”っていうのが口癖になっていて、色んな人に言いふらしてたんですよ(笑)。そうしたらある人がオシレータのパッチをくれて。それを使っています。パルスウェイヴのパッチもらえるなんて、最高ですよね(笑)」

――口癖にしていた甲斐がありましたね(笑)。展示自体もおもしろかったです。もしゃもしゃするやつ。

「ありがとうございます!DOMMUNEではさすがにもしゃもしゃは使わない気だったんですけど、最終的に音の緩急を付けるために、もしゃもしゃも持って行ったんです。あれを使う時は他の電気に触れないように守らないといけないから、ライヴ中恐る恐るもしゃもしゃしてたら、終わってから宇川(直宏)さんに、“あれ、タワシ?”って言われた(笑)。“掃除してる人みたいだから、せめて色だけでも見た目変えたら?”って言われて」

――たしかに、ちょっと金ダワシに似てはいますよね(笑)。

「そうですね。展示で使った時は釣り糸みたいなものを混ぜてたから、下から光を当てるとすごく綺麗なんですよ。でも光が当たってないとけっこう金ダワシ(笑)。しかも宇川さん、後であれに似てる金ダワシのリンク送ってくれて。楽天ショッピングの(笑)。だから、全面的に形を変えようかな、と思ってます(笑)」

――じゃあ、今後もっと活躍するかもしれないですね。

「はい。もしゃもしゃはもっとおしゃれを目指します(笑)!」

――あの展示は“山ノ家”(新潟・松代)で制作されたんですよね。

「はい。汗をかきながら(笑)。今年も山ノ家でのレジデンスをしたいと思っていて、日程を調整中なんです」

――所謂ビーティなエレクトロニック・ミュージックと、制作で汗をかくようなマニュファクチュア的な表現を両立している方ってなかなかないと思うんです。そういった意味で、自分に近いと感じる人はいますか?Kouhei Matsunagaさんは近い気がしますけど。

「そうですね、Kouheiさんは絵も描いてますもんね。でもどうだろう、わたしの周りはけっこうそういう人が多いかもしれないです。まあCarsten(Nicolai)は展示もやってますけど、ほんわかしたところはないですもんね……褒め言葉です(笑)。Grischa Lichtenbergerは、拾ってきた木材のフォルムを活かした、ちょっとほんわか系サウンドアートの展示をよくやっていますね。少し前にGrischaとKANGDING RAY(David Letellier)がベルリンで一緒に展示をやっていたんですけど、それがすごくおもしろかったです。結局実際には観に行けなくて、後で2人が写真を送ってくれたんですよ。KANGDING RAYはちゃんとCADで設計したアルミのカキーンとした作品なんですけど、その隣でGrischaが木を使った展示をやっていて」

――組み合わせの妙もありあそうですね。

「そう。2人ともコンセプトの説明を熱心にしてくれて、ちゃんとしたアーティストさんたちなんだ、ということを再確認しました(笑)」

――Kyokaさんだってちゃんとしてますよ(笑)。ベルリンでは展示活動やっていないんですか?

「1度やったことがあるんですけど、最近はベルリンにそこまで長くいないから。でも追々やりたいです」

――どういったものを計画しているのでしょう。

「そのアイディアが出ないからやれないっていうのもあるんですよね(笑)。少しはあるんですけど、もう少し考えたくて。とりあえず3月末からスウェーデンのElektronmusikstudion EMSというところででレジデンスをやります。少し前にも1週間ほど行っていたんですけど、モジュラー・シンセがたくさんあるのがそこのウリなんですよ。モジュラー・シンセ漬けの日々を送る中で、人生変わる気がするほど音が見えてきて。今までなんとなくわかるけど確信が持てなかった予測の部分が、全部確信になっちゃった感じがしたんですよ。自分で機材を作る工具が全部揃ってる部屋とか、サウンドとデザインに関する書籍が充実してる部屋、サラウンドの部屋なんかがあったりするので、また行ったら自分が出来ることをもっと探索したいですね。それを踏まえて何か作れたらいいな。ボーナス・トラックの曲は最初に行った時にそこで作った、初めてのモジュラー・シンセ遊びの曲なんですよ。もしかしたらパッと聴きはサラっとはしてるかもしれないですけど、音に対する確信を得た上で作った曲なんです。Byetone(Olaf Bender)とFrank、Robertに聴かせたら、“Kyokaがいきなり進化した!”ってすごく評価を上げてくれて。本当よかった……。わたしいつまでもヨチヨチじゃないのよ!みたいな(笑)」

――ただ、そうやって知識を蓄えていくと、頭でっかちになりがちじゃないですか。それを今回のアルバムのように、自然と体が動くフィジカルな作品に落とし込んでいくというのには、何か拘りがあるんでしょうか。

「それはありますね。わたしの予想だと、頭でっかちな人って、元からある程度賢い人たちなんだと思うんですよ。たぶん。ちょっと違うところに住んでるのかな、っていう。わたしは賢くないところから始めたから、例えば“曲が作れなくてどうしよう”とか“世の中がよくわからない”って思っている人たちや、不器用な人たちの気持ちがよくわかるんです。わたし自身キョーレツに不器用なので。そういう人たちに対して頭でっかちになるっていうのは、まず出来ない。わたしはガツガツぶつかりまくるタイプなんですよ。頭でっかちになんてなったら、後で痛い目に遭いそう(笑)」

――逆に、色々見えてきてしまったことで、見えなかった頃の心境には戻れない、ということに対する寂しさを感じるようなことはありませんか?

「それはないです。もっと色々見てみたい。勉強嫌いのわたしが言うのもナニなんですけど、知識って、自分の視野や世界を拡げて、結果的に自分を新しいところに持って行くじゃないですか。そういう意味で、勉強したり、本を読んだりするのも旅と同じ。もっと色々音について知ることによって、どんどん旅をしていきたいと思っていて。今、物理的にわたしが色んな国に行けてるのも、元々はわたしが音を作りたいと思ったことから始まってるから、音について知れば知るほど違う世界に、知らない世界に連れていってくれるんですよ。そこでまたおもしろいと思える人に出会うことで、さらにまた別の世界に行ける。なんか、すごく良い人生だな(笑)」

――良い人生ですね。

「うん。また最近、改めて思うようになりました。小学生の頃に、こんなに自分の世界が拡がるなんて想像出来なかったじゃないですか。そう考えると、ツイてる(笑)」

――ツイてるだけじゃ、こうはならないでしょう(笑)。

「そんなことないですよ。わたし、運とタイミングが良いタイプだと思いますよ(笑)」

――最後に、タイトルにはどういう意味が込められているんですか?

「“Is Superpowered”は、アルバムに入ってる各曲に付けてたんですよ。それぞれ元の素材を“強化”して出来てるから。Raster-Notonて最近、“super”が付く作品が多かったんですよ。池田亮司さんの『supercodex』とか、Frankの『Super.Trigger』、そしてRobertさんの『redsuperstructure.』とか。だから、タイトルを決めることになった時、Olafにに“またsuperか!”って言わせたくてこれにしました(笑)。でもアーティスト名と並ぶと“Kyoka is superpowered”みたいに読めることに気付いてからは、それちょっと恥ずかしいなあ、と思ってるんですよね(笑)」