何かを作るなら、良い連鎖が起こるもの

取材・文 | 久保田千史 | 2013年9月

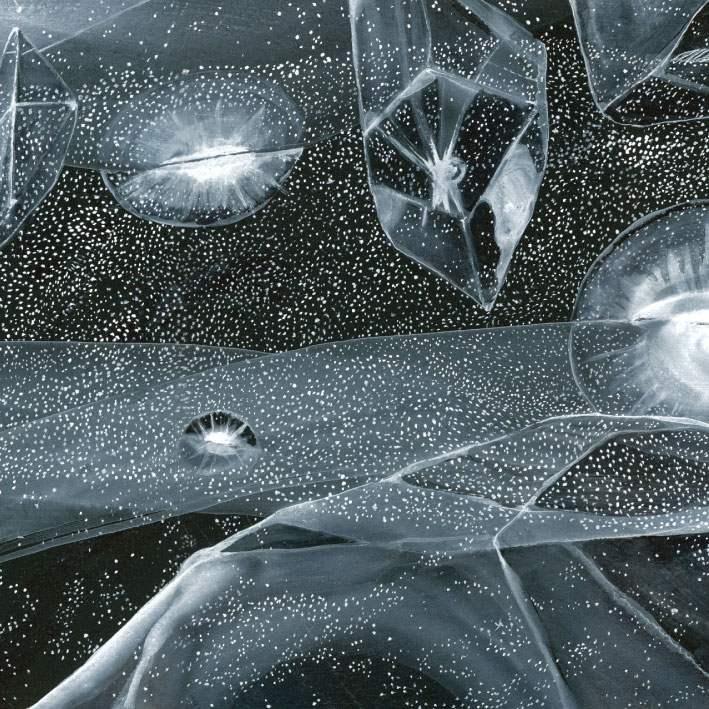

main photo | ©Ryo Mitamura 三田村 亮

――今回の作品は、“ギタリスト”三富栄治の印象とはかなり違う作品になっていますよね。びっくりされる方も多いのではないでしょうか。

「ちょっと違うことがやりたくなったんですよね」

――ソロ・ギターはやり尽くした感じ?

「全然やり尽くしてはいないですよ。ただ、ギターのみで自分が思うような音楽を作るのには、時間がかかり過ぎると思って。あれを深めるのには、本当に向き合って、引き出しを拡げないと。それはすぐに出来ることではないから。それなら、曲はシンプルな構成でも、別の楽器を入れることで色付けして、華やかにする方が、比較的作りやすいと思ったんです」

――それは別にインスタントな気持ちというわけではないんですよね。

「そうですね。アンサンブルはずっとやってみたいと思ってました。今までは、1本の線だけで良い曲を作るというのを、少ない色だけでやってたんですよね。線をどう綺麗に描けるか。後から見てもそれに味があるか、とかね。それがある程度出来れば、そこに何か載せてもそんなに悪くはならないだろうと。肉付けに挑戦してみたら、そこから学べることもあるだろうと思ったんですね。ソロ・ギターのアルバムは作りたいんですけど、1本の線をより複雑にするっていうのは、まだ出来ない。昔より少し耳が肥えてきたから、ギターものを聴いても、以前よりもそういうことのすごさがわかるようになってきたというか」

――具体的にはどんなものを聴いて?

「Jim Hall、Johnny Smithとか」

――ジャズ・ギターがお好きなんですね。

「そうですね。Noël Akchotéとか。あとは鈴木惣一朗さん(ワールドスタンダード)のレーベルから出ているDon Peris(THE INNOCENCE MISSION)のアルバムをよく聴いてました。クリスマス・ソングを弾いているやつなんですけど。そういうのを聴いていると、まだまだだなって。ちゃんとギターの教育を受けたわけでもないし、好きで弾いて曲を作っているだけだから、もっと研究が必要だと思うんですよ。それをやり始めちゃったら、とてもじゃないけど1年や2年じゃ出来ないから」

――前作から6年が経過していますが、アルバムを作りたいと思ったのはここ数年ということ?

「いや、ずっと思ってましたよ。『Planet』を作り終えた時には、やり切った感があったんです。でも同時に、そこまでやって初めて、生活について考え始めて(笑)」

――生々しいすね(笑)。

「うん(笑)。それでウェブの仕事を始めて、制作会社を2つ経てからフリーになって。フリーになったら、うまくやれれば自分の時間が作れて、アルバムも作れるかなと思ったんですけど、フリーはフリーで余裕こいてられないじゃないですか」

――むしろフリーの方が大変な部分は大変なんじゃないですか?

「そうなんですよね。それでやっぱり2、3年あっという間に潰れて。そうこうしているうちに4年くらい経ってるわけですよ」

――それは研究してる時間ないですね……。

「夢がない感じですみません(笑)。かっこいい話が全然なくて」

――夢だけじゃやっていけないですから(笑)。

「そうね(笑)。そんなことをしている間にgallery SEPTIMA(東京・立川)ができて、(竹下)慶さん(aka MOON FACE BOYS / フムフム, my pal foot foot)やシバタさん(フムフム, shibata & asuna)なんかを通じて出演するようになったんです。そこで今までとは違う人たちと知り合う機会が増えたんですね。SEPTIMAオーナーの波田野(州平)くんが映画に誘ってくれたり、(松井)一平くんと知り合ってTEASIに入ったり。その中でSweet Dreamsの福田(教雄)さんがアルバムを作るならうちから出さない?と声をかけてくれて。ちょうど生活もまあ、落ち着いてはきたし(笑)、今が作れる流れなのかなって。その時に自分がやりたかったのが、これまでのギターものの延長ではなくて、アンサンブルだったんですよ」

――それはTEASIに加入したことが影響しているのでしょうか。

「逆ですね。アンサンブルがやりたいと思っていたタイミングでTEASIから誘いがあったんです。ベースは宅録でたまに弾いていた程度で、バンドでは弾いたことがなかったんですよ。だからベースっていう楽器や役割にも強くなれそうだし、TEASIがどういう風に曲を作っているのかを知りたいという気持ちも少しあったのは確かですね」

――その時の経験は今回のアルバムに活かされているのですか?

「今回のアルバムに関してはそれほどない思いますね。TEASIはご存知のようにとてもスペシャルなバンドというか、比較したり、そこでの経験を応用できるようなバンドではないので。うまくは言えないんですけど(笑)」

――愛のために死すでの経験はいかがですか?

「それもあまりないかなぁ。あれは、“ロックバンド”をやってみたかったんですよね。誘いがあった時に、乗らなかったら僕はこれからロックバンドをやることはないだろう……と思ったんです。どこかにロックの“衝動”みたいなものへの憧れがあって(笑)」

――やってみてどうでした?

「すごく良い経験だったと思いますよ。だけど、やっぱり人間として僕が向いてなかったのかな、って思いました(笑)。当時の愛のために死すは身を削るような音楽をやっていたので、疲れちゃって。種目が違うんですね。しかもドラムだったし(笑)」

――やっぱり衝動よりもじっくりやるほうが合っていると。

「そうですね。黙々と独りで積み上げていくものの方が向いてるんですよ。衝動みたいなものをぶつけるっていうのは良かったし、愛のために死すは本当に、めちゃくちゃかっこよかったと思うんですよ。やっていてそういう手応えがあって。すごく楽しかったけど、僕は1年も続かなかったから(笑)。(大口)弦人くんも、当時のギターのAdamさんも、2人ともセンスが良い人たちだったから、僕が入って3人でやったら何か面白いことになるだろうっていう期待があって」

――でも結局、独りの方が良いな~、ということで。

「そうですね」

――それでもアンサンブルを取り入れたかったというのは?

「前作を作り終えた時に思ったのが“これは売れないだろうな”っていうことだったんです(笑)。やりきったけど。もちろん、今でも良い作品を作れたって思っていますし、とても大事な作品です。でも、良い曲だったとしても、聴く人はやっぱり限られてくるでしょ。ソロ・ギターのアルバムを買う人って、CDを買う人全体の中でも相当限られていると思うんですよ。ギターだけで散々やってみて、僕自身はそれがすごく好きだけど、取っ付き難いっていうことがよ~くわかったんです。アンサンブルになったら少しその枠が拡がって、聴いてみようって思ってくれる人が増えると思ったんですよね。どうせそれをやるなら、思い切って演奏技術の高いメンバーでやってみたくて。どうなるのか見てみたかったんです」

――さっきおっしゃっていたような、“向き合って、引き出しを拡げ”た人たちということ?

「ある意味そうだと思うんですけど、もっと単純に、上質なものをわかり易く返してきてくれる人。誰が聴いても、音が綺麗だね、って思えるような。当初はそういう構想でいました」

――ある意味、キャッチーなものを指向したんですね。

「そうそう。聴き易いものを目指したんです。色んな人に聴いてもらえた方がいいっしょ!っていう感じ(笑)」

――そう考えるようになったきっかけは?

「う~ん、家族の影響で、今まで聴いていなかった音楽を大量に浴びる機会が増えたんです。何でも聴くのは好きだったけど、今まで以上に色々な音楽が耳に入ってくるようになって。その中で、所謂“ポップス”の良さがわかるようになったんですよね。みんなを楽しませるって、すごいなって(笑)。それが体験としてどんどん増えてきちゃって、自分がやっていることは閉鎖的だったんじゃないかと考えるようになったんです。僕が作った音楽も、もう少し親切になったほうがみんなに喜んでもらえるのかなって。まだまだですけど。親とか、甥っ子とかね。そういう人たちが聴いてくれたら嬉しいなって単純に、思えるようになったんですよ」

――震災の影響もあったりするのでしょうか。

「それはやっぱりありますね。震災のことも含めて、すべてがそういう流れになっていったんです。音楽でもう少し人とコミュニケーションが取りたくなったんでしょうね。今の自分に出来ることを充実させて、活き活きしていた方が、身近な人が良い影響を受けるんじゃないかと思ったんです。僕の場合は福島に行って演奏するとかそういうことではなくて、僕にできる方法で身近な人との関わり方を見直したいなと思って」

――『TRAIL』への出演もそういう気持ちがあって決めたらしい、というお話を監督にお伺いしたんですけど。

「そうだね、映画も震災がなかったら、たぶん断ってたと思う。俳優なんてやったこともないし(笑)。だけど、震災があってから、自分で選んで思うようにやっていくよりも“自分が意図していない大きい流れの影響の方が大きいな”と思って。自分で無理に流れを作ろうと思うとすごい労力だけど、すでにそういう状況なら、その力を利用したほうが遠くまで行ける気がしたんですよ。面白そうなものが来たら、とにかく乗っかってみるというか」

――俳優業をやってみて、何か変わったことはありますか?

「基本的には全然ないと思う。でも、今までだったらやらなかったことを開き直ってやってみたら、これまで知らなかった人が“音楽良かったよ”って言ってくれたりすることがあって。自分がオープンになれば、新しい人も取っ付き易くなるんだな、っていうのは気付きましたね。あまり拘らずに“どう受け取ってもらっても良いんですよ”くらいの感じで。音楽を作る上でも、それで気持ちがだいぶ楽になりました。今までは好きなものを作って“それが理解されなくてもいい”みたいなところがあったと思うんですよ。まだそういうのは多少あるんですけど、少し工夫すれば今まで届かなかった人にも届くかもしれないし、その人が聴いて良い気分になってくれたりしたら嬉しいじゃないですか。どうせリリースするなら、風通しの良いものにしたいというか」

――今回、メロディも入り込み易い、シンプルな種類のものが多いですが、それもそういう部分を意識して?

「そうそう。わざと難解にするのとか、全く興味がなくて。わかり易く、気持ち良いとか、綺麗だね、とか。そう思ってもらえたらいいな、っていう。それだけですね。シリアスに考え過ぎると、八方塞りになっちゃう。音楽はこうじゃないとダメだ!とかさ。そんなの、自分で決めてやってもしんどくなるだけだと思うし。まあ、歳を取ったっていうのもあるのかも。やっぱり30越えてくると、色々どうでもよくなってくるじゃないですか(笑)。そのまま見せちゃえ、みたいな。それって、自分自身に対しても、人にも優しくなれることだと思うんですよ。そういうことが自然に思えるようになってきたのかな」

――ノスタルジックな風合いは変わらないですよね。

「たぶんシンプルな音楽だからそうなるんですよね。シンプルな、本当に昔からあるようなメロディでもう十分なんですよ。今のところはそんな感じです。そういうところにしか、自分の得意なところがないとも思うし。曲のムードみたいなものの中に入っていって、そこで聴こえてきたものを音楽にしているみたいな感じなんで、それが出来れば自分の曲としてはもうオッケーだから、特に変わったことはしたくないんですよ」

――曲のムード?

「情景というか。その情景の中で起こっているドラマなんかがあって、その世界の中の音楽を作るみたいな感じかな」

――その情景は実体験に基づくもの?

「じゃないですね。想像。誰かのことを考えたりしてることが多いですね」

――きっかけは現実としてあるんですね。

「うん。そこから想像の世界に行くんですよね。今回のアルバムの曲に関しては、今まで一緒に音楽をやったり、自分が生きてきた中で関わった人のことを考えたかも。そういう人たちのことを考えていると、情景が浮かんできて」

――三富さんの曲が持つノスタルジアって、垂れ流しとか切り売りみたいなものとは違って、もっと根深いものを感じるんですよ。それはそういうところから出てきているのかもしれないですね。

「なんでだろう(笑)。僕がその情景を、執拗に見てるからかもしれないです。だから、さらっとしていないのかも(笑)」

――情景から生まれてくるものだけに、今回のアルバムもサウンドトラックを思わせる仕上がりになっていますよね。映像なき映画というか。

「そうですね。所謂サントラは映画ありきのもので、音楽だけでは物語が成立しないと思うんですけど、僕はアルバムとして物語性を持つものを作りたいなっていうのがずっとあって。アルバム単位で楽しむというか。ある程度の尺がないとカタルシスがないんですよね」

――起承転結という部分で。

「そうそう。昔よく聴いていたFENNESZの『Endless Summer』とか、TORTOISEの1st、2ndとかね、やっぱりトータルで世界を作るみたいなことをやってたいと思うし。最後の曲これかよ!みたいなのところで妙にかっこいいと思ったり、そういうのが好きなんですよね。あと昔から写真集を見るのが好きで。あれも並べてストーリーを作るものだと捉えているんですけど、それを音楽でやるっていう」

――今回のアルバムでは演奏者の皆さんと、ナラティヴの共有はどのようにされたのですか?

「今回は時間の関係もあって、共有していないんです。楽しんでやってもらいたかったから、あまり頭でっかちになるよりかは、素直にアプローチしてもらって、活き活きしてるところを僕が使ったほうが良いな、と思って。それをどう意味付けしてくかは僕がやればいいかな、というところで」

――パーソナルな物語を形にしていくという点では、アンサンブルではなく、独りでの演奏の方が表現し易いんじゃないですか?

「そうですね、独りで黙々と曲を作ったりするのが好きなのは変わらないんですよ。でも、客観的には見られないっていうのもあるじゃないですか。だから、逆に演奏しないっていう選択肢も考えて。大袈裟かもしれないですけど(笑)。Ennio Morriconeみたいなスタイルに興味がありますね。あの人はピアノが弾けるけど、スコア書いてみんなに演奏してもらって、自分では演奏しないじゃないですか。あそこまで大きいことは出来ないですけど、それのミニ版ができたらいいなって。今回のアルバム、自分でギター弾かなくてもいいかな、って結構本気で思ってたんですよね」

――本当に!?

「うん。曲が良くなるんだったら、別の誰かに弾いてもらった方が良いから。上手い人はもっとたくさんいるじゃないですか」

――いやいや!でも実際ギターに拘りはあるでしょう?

「ずっとギター1本でやってきたから、“ギタリスト”っていう印象を持たれているとは思うし、“三富さんのギターが好きだ”って言ってくれる人もいて。それはすごく嬉しいことで、これからも続けますけど、曲作りの上で扱い易いからギターを使っているだけで、それじゃないとダメっていうのは全然ないんですよね。音を比べてこっちのアンプの方が良いとか、このギターの方が良いとか、そういう意味での拘りはあるんですけど、それは音楽が良くなればいいっていうだけのことなんですよ。そもそも、さっき言った情景、イメージから受け取ったものを形にしたいだけだから、僕がギターを弾かなくてもそれが再現出来ていればオッケーなんですよ」

――曲が自分から離れたところに存在しているということ?

「そうですね。僕がたまたま媒体になっているだけで」

――イタコ的な?

「ん~、まあ、そういう感じ(笑)。だから “三富”っていうんじゃなくて、“音楽”がもっと広がってくっていう風にしたかったんですよね。俺はこういう人間だからこういう曲を作ってみた、ドヤ!みたいなのはちょっともう、疲れちゃうし。さっき言ってくれた“根深いもの”みたいに、自分でも意図しないところで、放っておいても浮かび上がってくるものが結局オリジナリティだと思うから。このアルバムを通して聴いてみたときに、光が旅をしているような情景が浮かんだからこのタイトルにしたんですけど、“ひかり”って、“火を借りる”っていう語源もあるらしいんです。それに後になって気付いて。元々どこかにある火を借りてきて“ひかり”になるっていう話に感心しまして。僕が曲作りにおいてやっている、イメージから曲を受け取るっていうのも、“音を借りる”っていう感覚に近いんですよね。借りたものを形にして返したいっていうか」

――“自分が意図していない”ことと繋がる部分ですよね。

「うん。例えば、“蝶”っていう曲は『TRAIL』の撮影で行った鳥取の自然の中で作った曲が原曲なんですね。虫がすごくたくさん、24時間ずっと鳴いているような感じで、その生命力に感動して作ったんですよ。虫っていいな、って思って(笑)。あいつらって、何だかわからないものに突き動かされて鳴いてるわけじゃないですか。たぶん自分も同じなんですよ。そういう何かがキャッチできるんだったら、それを形にして返したいんです。大きな流れ、連鎖の中で自分がもらってきたものがたくさんあるから、何かを作って出すんだったら、そこからまた良い連鎖が起こるものにしたいんですよね」