30th Anniversary 対談 | 成田 忍 + MATERIAL (CARRE)

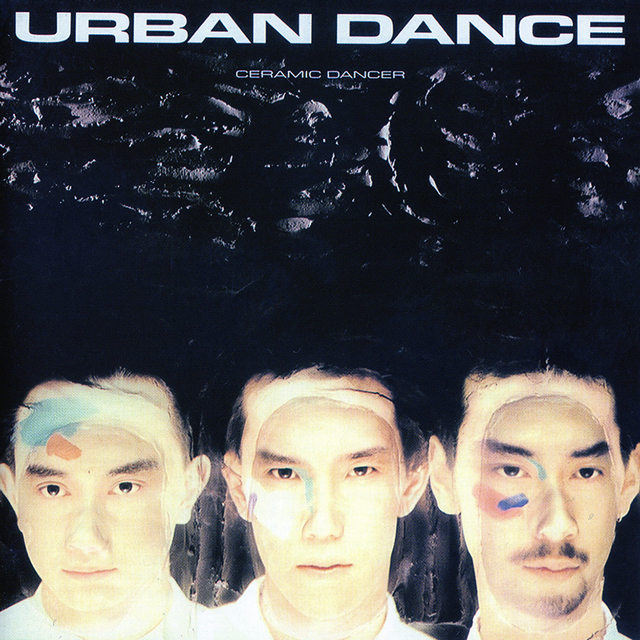

高橋幸宏のゲスト出演も決定している同ライヴにて開演前までの“opening sound installation”を担当するのが、昨年アルバム『Grey Scale』を発表したNAGとMATERIALによるエレクトロニック / ノイズ / インダストリアル・デュオCARRE。URBAN DANCEとの邂逅は、音楽を志した当初から成田 忍のサウンドメイキングに衝撃を受けていたというMATERIALにとっては夢のような共演であると同時に、世代を超越して脈々と受け継がれる“何か”を浮き彫りにする好機。本稿では成田さん(以下 成田)とMATERIALさん(以下 MTR)に、互いの共通点や不変の哲学について語り合っていただきました。

なお、『UD Chronicle』のブックレットに掲載されている監修者・小暮秀夫によるUDメンバー&高橋幸宏インタビューや、あまりにも詳細なヒストリーも併せて必読です。

進行・文・撮影 | 久保田千史 | 2016年3月

――今回の共演は、どのような経緯で決定したのでしょう。異色と言えば異色、納得と言えば納得の組み合わせですよね。

MTR 「僕らがペインターの近藤さくらさんと一緒に『Grey Scale』を作ったときにDOMMUNEで番組をやらせていただいて、その中でライヴをやったんです。それを今回のライヴのオーガナイザーさんがたまたま観ていて“このバンドだ”って思ってくださったそうなんですよ。そのオーガナイザーさんとは全く面識なかったんですけど、URBAN DANCEのことは当然知ってますから、お話をいただいて本当にびっくりして。“今まで絶対にないおもしろい組み合わせだ”と考えてくださったそうで、それがすごく嬉しかったですね。いちURBAN DANCEのファン、リスナーとしても驚きがありますし、僕個人としてもびっくりでした」

成田 「“これまでにない”というのは、良いことだよね。よろしくお願い致します」

――世代が全く異なる組み合わせというのもおもしろいですよね。失礼ですが、成田さんは今おいくつなのでしょう。

成田 「僕は今度59になりますね。MTRさんはおいくつなんですか?」

MTR 「僕は82年生まれなので、今度34になります。成田さんが99.99(*)で活動されていたのが81年あたりですよね」

* フォーナイン / 成田 忍が活動初期にプレイしていたバンド。AIN SOPHの鍵盤奏者だった服部眞誠を中心に結成され、坂東 慧(T-SQUARE)の師にあたる菅沼孝三や、成田とは後に4-Dでも行動を共にする横川理彦(AFTER DINNER, P-MODEL, METROFARCE ほか)なども在籍。

成田 「そうそう。81年だったと思います。そうですか。その頃に生まれたんですね(笑)」

――成田さんとMTRさんは親子ほどの差があるんですね。

成田 「そうですねえ。親子ですね」

――MTRさんはリアルタイムで成田さんの活動を知っていたわけではないですよね。どういった文脈で成田さんやURBAN DANCEを知ったんですか?

MTR 「リアルタイムで言うと、布袋寅泰さんの『Guitarhythm IV』が出た後のライヴ・ビデオ(*)ですね。あれを僕は小学生のときに死ぬほど観ていたので」

* 成田 忍は『Guitarhythm II』リリース後のツアー“Guitarhythm Active Fly Into Your Dream”から布袋寅泰のバック・ギタリストを務め、アルバム『Guitarhythm III』『Guitarhythm IV』でもプレイ。ライヴ・アルバム『Guitarhythm active tour ’91-’92』や『Guitarhythm Wild』でも演奏が聴ける。

成田 「小学生で。早熟じゃないですか」

MTR 「そうなんですかね(笑)」

――そのビデオが音楽を始めるきっかけだったのでしょうか。

MTR 「バンドをやりたいと思った初期の体験のひとつですね。だから、初めから成田さんの存在があるんですよ」

成田 「ヤバいなあ……。人生に深く食い込んでいるっていうのは(笑)」

MTR 「育った土地柄、僕の世代でも全然まだ“不良になりたかったらBOØWYを聴け”みたいな感じだったので(笑)、普通にBOØWYから入ったわけですけど」

成田 「なるほど。高崎に近いからね(笑)」

MTR 「はい(笑)。リアルタイムではBOØWYというよりも『Guitarhythm III』から『Guitarhythm IV』くらいだったんですけど。その影響で僕、小学校5年生のときに初めてエレキギターを買うんです」

成田 「それはまた早いね」

MTR 「従兄が楽器屋まで車に乗せてくれたんですけど、その車中で聴かされたのが、D’ERLANGERの『Basilisk』(*)だったという……」

* 成田 忍と菅原弘明が“DAHLIA”名義でプロデュースを務めたD’ERLANGERの2ndフル・アルバム。冒頭には成田・菅原による作編曲のインダストリアル・チューン“Hurts”が収められている。

成田 「あはは(笑)」

MTR 「ギターの音にしろ、ドラムの音にしろ、音がとにかく超かっこよくて。なんだこれは!?って思ったんです」

成田 「そっかそっか。それはBorisのAtsuoくん(*)と一緒だね」

* 成田 忍はBorisのアルバム『New Album』(2011)および『Noise』(2014)でサウンド・プロデューサーを務めた。

MTR 「そうなんですよね。だからAtsuoさんとお会いする度に『Basilisk』の話をするんですよ(笑)。あのサウンドメイクにはものすごく影響を受けましたね。狂わされました」

成田 「D’ERLANGER自体が相当風変わりなバンドだったしね。あのアルバムは菅原と一緒にやったんですけどね。1人じゃとても手に負えないバンドだったから、2人送り込まれて(笑)。一郎くん(瀧川一郎“Cipher”)が“自分はギターが下手だから、メタルは弾けない”って言うんで、それまでになかったものを作ろうとしていたんですよ。自分たちが知らないことを、無理矢理やっていたようなところもあって。僕たちがどういうものを目指していたかは忘れてしまったんですけど、やっぱりブリティッシュの何かだったのかな。すごく歪ませるギターではなくて、(Fender)ストラトやテレキャスでジャキジャキさせるとかね」

MTR 「だから、『La Vie En Rose』から『Basilisk』で全く音が変わってるんですよね」

成田 「そうかもね。何せ彼らも僕らも、手探りで全部やっていたから。僕らはバンドのプロデュース、人が演奏しているものを手がけるのは初めてだったしね。僕はメタルが嫌いだったから、そこが一郎くんの“メタルは弾けない”っていうのとたまたま接点になったのかな(笑)」

MTR 「Cipherさんは44MAGNUMのローディーだったわけじゃないですか。だから『La Vie En Rose』の前のテープとかレコードを聴くと、完全にジャパメタなわけですよ。それが『La Vie En Rose』で変化して、さらに『Basilisk』であの音になっている。これはプロデューサーの仕業だと思って。とにかく音作りに衝撃を受けました」

成田 「単純に“刺さる”音作りは目指してたかもね。曲も何もかもができていない状態だったから、何かモチーフがあればとにかくそれを組み立てて。とても幸せなレコーディングとは言えなかったですね。どうしようこれ……みたいな(笑)。そんな毎日でずっと顔を突き合わせて、出来上がりはたしかに、おもしろいものにはなったと思う。全曲が上手くいったわけではないけど、際立つ部分は際立つ作品にはなったんじゃないかな」

――ゴシックロックのフィーリングを持ちつつ、また別種の何か、という印象があります。

成田 「そうだね。ゴシックロックみたいな匂いは元々好きだったんだと思うよ。ただ、その頃に存在していたバンドとは全く違うことを、とにかくやりたかったみたい」

――MTRさんはそこから成田さんの仕事を掘り下げていったわけですか。

MTR 「はい。掘り下げていって、布袋さんが参加しているということでURBAN DANCEを知ったんです」

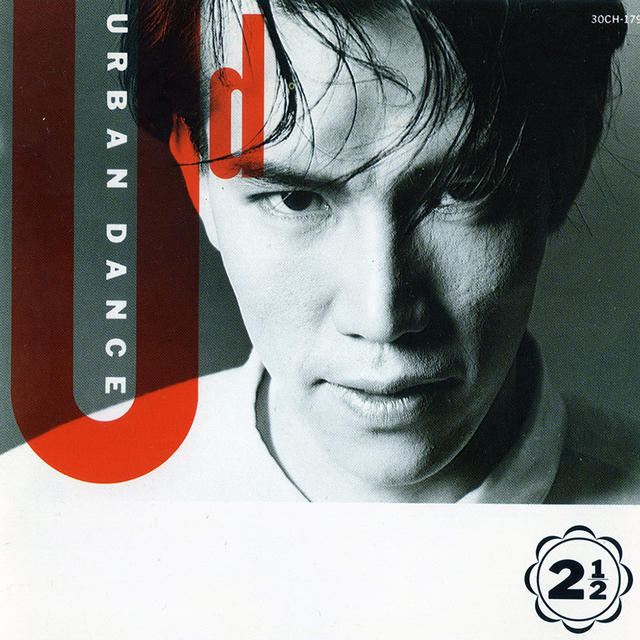

成田 「2枚目の『2 1/2』(1986)だね。その頃まだ布袋バンドには参加していなかったわけだけど」

MTR 「そうですよね。『2 1/2』のほうがリリースは早いですよね」

成田 「うん、布袋バンドの全然前だね。出会ったきっかけは忘れてしまったんですけど、布袋くんと知り合いになったんですよ。“東京に来たら遊びに来てよ”って言われて会いに行って、その時色々な話をしたなあ。そこから仲良くなって、事ある毎に会う感じになったんだよね。彼は僕なんかよりは全然将来のことを考えてやっていたと思うけど、近い感覚を持っていて」

MTR 「成田さんはその頃、まだ京都にいらっしゃったんですね」

成田 「うん。URBAN DANCEを始めて1枚目を録って、2枚目の時に東京に来たんですよ。2枚目では色んな人とコラボレーション(*)をすることになってね。レコード会社が1枚目とは違う展開を望んでいたということもあったし、僕自身もやってみたかったから。それで布袋くんにも話をしたら“一緒にやろう”っていうことになって。“俺、ドラムも叩くし”みたいな」

* 布袋寅泰のほか、作詞に吉田美奈子や鈴木博文(ムーンライダーズ)、作曲に伊藤銀次らを迎えて制作。演奏陣にも梅津和時、岡野ハジメ、片山広明、沢井原兒、帆足哲昭 aka Whachoなどが加わっている。鈴木博文作詞・高橋幸宏作曲の楽曲“Camp”も『2 1/2』に収録。

MTR 「そうそう。『2 1/2』収録の“Dance A Go Go”ではドラムもギターもベースも演奏されているんですよね」

成田 「全部やってもらっちゃって(笑)。彼は元々、多重録音でそういうことをやるのが好きだからね」

MTR 「僕はそれを聴いて、“また成田 忍さんだ”と思ったんですよ」

成田 「また出てきた(笑)」

MTR 「そうです。それから日本のインディペンデントを色々掘っていくうちに、京都にやっぱり興味を持ったんですよ。EP-4やINUを聴いてゆく中で、4-D(*)が出てくるんですよね」

* 後にINUの北田昌宏と組んだ“至福団”やP-MODELなどでも活躍する小西健司(飢餓同盟, DADA)が、成田 忍、横川理彦と共に結成。現在も“4-D mode1”として活動中。

成田 「出てくるね(笑)。EP-4一派と近しいところにはいたし(*)、INUの北田とはレーベル(**)もやったしね」

* 佐藤 薫(EP-4)主宰レーベル“Skating Pears”のコンピレーション・カセット『B-Lives 2』(1982)には、URBAN DANCEの前身にあたる成田 忍のソロ・プロジェクト“Shinobu”の音源が収められていた。

** 宦官 / Kang-Gung Records。AFTER DINNERの1st LP『Glass Tube』や、DADAの泉陸奥彦が参加していたイラン人サックス奏者Sohrab Saadat Ladjevardiのリーダー・グループ“SADATO GROUP”、平沢 進(P-MODEL)率いるエクスペリメンタル・プロジェクト“旬”、Shinobuのソノシートなどをリリース。

MTR 「そうそう、そうなんですよね!それで“あれっ!?”て思って」

成田 「どこにでも顔出してるみたいな(笑)」

MTR 「それで自分の中では“当時の京都インディ・シーンの超重要人物じゃないか!”っていうことになったわけです」

成田 「超重要ってほどでもなかったけど……(笑)。色々やってはいましたね」

MTR 「『UD Chronicle』のブックレットではその頃のお話も色々されてますよね。細かい情報もたくさん載っていて、色々繋がったんです」

成田 「それは『UD Chronicle』を作ってくれた小暮くんも言ってたね。“ここがわからなかった”みたいな。秘密にしていたわけでもないんだけどね(笑)。あんなに喜んでもらえるとは思わなかった」

MTR 「4-Dの『Die Rekonstruktion』(*)がリリースされていたことも大きかったですね。録音がすごく面白くて、“こういうことを経験してきた人だから『Basilisk』があるんだ!”って思いました」

* 1980年代の貴重な4-D音源をコンパイルしたコレクション・アルバム(2006)。

――戻ってきちゃった(笑)。

MTR 「ファンだから、勝手に繋げちゃうんですよね(笑)。でも本当に、4-Dの音源を聴くとスピーカーの前にプロペラみたいなものを置いてるような音とか入ってるじゃないですか。扇風機とかで音を散らせてるような」

成田 「本当?扇風機かあ……。やっていたのかもしれないけど、覚えてないなあ。でも近いことはやっていた気がするよ。とにかく色んなことをやりましたね」

MTR 「僕はまずギタリスト、いちロッカーとして成田さんを知ったわけですけど、プロデューサーとしての成田さんを知って、URBAN DANCE、4-Dを聴いてからは録音芸術、レコーディングにものすごく拘りを持っている方なのかもしれないと思うようになって。最初に知った姿とは全く違う面が見えてきたんですよ」

――そうですよね。99.99でギタリストとしてのキャリアをスタートさせてから、音響技術のフィールドに足を踏み入れていった過程は気になります。

成田 「99.99の前から、環境音楽というか、Brian Enoが大好きだったんですよ。多重録音少年だったから特に自分からバンドをやる気はなかったんですけど、99.99は友達に誘われて始めたんです。ジャズ、フュージョンをやっている子だったり、プログレをやっている子だったり、狭いところに色んな友達がいたわけですよ。本当の意味でフュージョンでしたね。レコードを作るって言うんで、“やってみるか!”っていう感じでしたね」

――99.99ではプレイヤーとしての意味合いが強かったということでしょうか。

成田 「プレイヤーとしてやっていましたね。でもその頃から、わりと変なことはやっていましたね。めちゃめちゃテクニカルなジャズドラマーにシンプルなビートを叩かせて、ゲートリヴァーブをかけるとかね」

――その頃からプロデューサーとしての気質を発揮されていたわけですね。

成田 「そういうのを望まれていたのかな。ギターをちゃんと弾けなかったからっていうのもあるけどね。Larry Carltonみたいに弾けるわけじゃないから。それが無理なら、端っこ寄りの生き方を全うしようと思って」

――弾けなくても何かできるという考え方は、MTRさんもそうだと思うんですけど、やはりパンクの影響が大きかったのでしょうか。

成田 「パンクは一通り聴いた程度だったので、どちらかと言えばニューウェイヴ。TALKING HEADSあたりかな。ほら、Enoが出てくるでしょ(*)。僕の場合は。MTRさんの音楽史に僕が出てくるように(笑)。“こんなところにもEnoが出てくる!”っていう風に聴いていると、そうなっていくのよ(笑)」

* Brian EnoはTALKING HEADS『More Songs About Buildings and Food』(1978)、『Fear of Music』(1979)、『Remain in Light』(1980)のプロデュースを務めているほか、David Byrneとコラボレート・アルバム『My Life in the Bush of Ghosts』もリリースしている。

MTR 「僕にとってのEnoは成田さんだったっていうことですね(笑)」

成田 「僕はEnoみたいに良くないけどね(笑)。でも、そういうことってあるよね。“なんでこの人が、ここで出てくるんだろう?”っていう」

MTR 「そうですよね。エンジニアの名前とか。“この人がまた録ってる”みたいなことは多いですよね」

成田 「偶然もあるんだろうけど、自分が好きなもの、自分と似ている傾向と考えると、偶然とは言えない出会いはありますよね。現代でその感じが出ている人っているのかな。昔は音楽をやっている人自体が今より圧倒的に少なかったから、探り易かったのかもしれないですけどね。今は、家でひとりでもすごいことをやっている人がたくさんいるから……。それを探るのは難しいよね」

――ただ、かつてと現在とでは、ひとりあたりの作業量が全く違いますよね。

成田 「違うね。それは自慢できる(笑)。ひとつの作業に時間をかけ過ぎて、それを始めた理由を忘れちゃうくらい。“これで良かったんだっけ??”って。目的を忘れるほど過程に時間を費やすっていうね。それでも結局ボツになるパターンもあるし」

――再現性がないというのが大きいですよね。

成田 「そうそう。再現できなかったんですよ。昔は。その時々に録音したものだけが頼りなのに、“何の音だろう?”って本当にわからなくなる。それは今でもあります。1度忘れちゃうと、何も手がかりがないから」

――CARREというグループは、この現代においてもそういった手法で作品を作っていらっしゃるわけですよね。

MTR 「そうですね(笑)。家でひたすらアンプをいじったり……。シンセサイザーも鍵盤が付いているものをほぼ持っていないので、適当に音を合わせて手探りでやっています」

成田 「シンセの音は一から作ると、自分の音にするのにかなり時間がかかるよね」

MTR 「そういう時はやっぱり、目的を忘れちゃいますね。全く別の音ができてしまって、元々作ろうとしていた曲には入れられなくなってしまうんですよ。録音自体はパソコンでやっているので、新規のセッションを立ち上げて、とりあえず録音しておきます」

成田 「そういうことは多いよね。ソフトシンセだったら、わかるようにセーブすればいいんだけど。それができなければ、その時だけだもんね。写真を撮ったとしても再現できない」

MTR 「無理ですね。1mmズレただけで全く違う音になるし。フレーズ的なものだったら“かっこいい”と思った時に、たぶんそこに付随するリズムとかが頭の中では鳴っているはずなんですよ。それを録音しておいたとしても、次の日になって頭の中のリズムを忘れていたら、フレーズの何がかっこいいのか全くわからないことになる」

成田 「メロディもそうだよね。頭の中で鳴っているコードが鳴らないと、全然かっこよくならない。これは皆さんの永遠の悩みでしょう。かっこいいと思っていたことが、翌日ダサくなる」

――成田さんみたいな方でもいまだにそうなんですね……。

成田 「そうですよ(笑)!ずっとその繰り返しですよね」

――しかも、4-DやURBAN DANCEをやられていた当時はループもテープの切り貼りで作られていたわけですよね。気が遠くなります。

成田 「URBAN DANCEをやりだした時には、Fairlight(CMI)(*)を使い始めてましたけどね。レコーディングに関しては。その前のデモでは、だれかのスネアとかキックを録音したテープを切って、16分音符の長さを測って貼り付けたものをぐるぐるループさせていましたね。切って貼るだけなんですけど、自分で思い描いたパターンは作れないし、やり直すのは難しいからパターンを変えられない。フィルインとか作ったりしながらだと、えらい時間がかかりましたね。出来上がったものにある程度納得するというか、“もう、仕方ないかな”っていうところで終わってたかも。これ以上は無理、って」

* 豪Fairlight社が開発し、1980年代初頭に発売された電子楽器。シンセサイザー、サンプラー、シーケンサーを内臓した、当時最先端のワークステーション。開発者のひとりであるPeter Vogelが設立したPeter Vogel Instruments社からは、その音色を再現するiOSアプリ“Peter Vogel CMI”がリリースされている。

――そういう技術って、何かを参考にして身に着けたものなんですか?

成田 「けっこう皆やっていることだったから、“テープは切って貼って繋ぐもの”だと思ってましたね。そういうのが当たり前だったんですよ。北田とやっていた時はめちゃめちゃ長いループを作ったりしましたよ。家中回っても全然戻ってこない感じの(笑)」

MTR 「ヤバい!」

成田 「現実的にはそういうの、使えないんだけどね(笑)。でも作っている時は“これは絶対すごいぞ!”っていう気持ちだった。それこそ、目的には辿り着かないんですよ。絶対に。それでも、“その過程が良いんだ”っていう思いでやってたかな」

――情熱がないとできない作業ですよね。

成田 「情熱。そうね。情熱と時間だよね。それから、あまり先のことを考えない無謀さ。計算してたら“その作業はまずナシだよね”ってなるから(笑)。ムダだろうって思うでしょ。でもURBAN DANCEをやっている時も、少なからず“これムダじゃない?”っていうような作業に時間をかけて、結局思った音にならずに終わったりもしてる。そうやって作ったバックは、本当に歌い難いんだよね(笑)。“でもまあ、できたものだし”って納得するようなところは、当時皆さんそうだったと思う」

――“ポストYMO”として嘱望される中にあっても、先が見えないことを続けていらっしゃったんですね。

成田 「単純に人間として、先のことを考えられるタイプじゃなかったっていうこと。良いものができるかできないかは、また別としてね。細野さんはタイプ的に僕と近いところがあるかもしれないけど、幸宏さんは物事を的確に置いてゆくようなタイプの人だから、“僕はそういう風にはできないな”って思ってましたね。“YMOはできないだろうな”って。僕たちにはビジネス的な観点もなかったから、残念な感じですよね。もうちょっと売ることを考えていてもよかったのかな(笑)」

――でもCARREもそういうタイプですよね(笑)。そのぶん妥協がない。

MTR 「あはは(笑)」

成田 「うん。良いことじゃないですか」

MTR 「まだまだ甘いと思います。初めて4-Dを聴いた時に、本当にびっくりしたんですよ。80年代に、インディで、ここまで面白い録音をしている人がいるのに……もっとやらないとダメだと思って反省しました。音だけじゃなくて、ヴィジュアルワークもかっこいいじゃないですか。4-Dは『Die Rekonstruktion』が出るまでほとんど聴けなかったわけですけど、なぜか『A Style Of Building』(*)のレコードだけは持っているんですよ」

* AUTO-MODやEP-4などの作品を送り出した名門“Telegraph Records”より、“mode1”で1985年にリリースされたLP。同レーベルが流通を手がけたGenet(AUTO-MOD)主宰レーベル“Wechselbalg”もSADIE SADSやG-SCHMITTらを生んだ。

成田 「ああ、たしかに。あのジャケットはスリット入れたりしましたね」

MTR 「透明の素材を使っていたり。たまたま見つけて買ったんですけど、宝物ですね」

成田 「そっか(笑)。ありがとうございます。あれは唯一流通に乗ったやつで、それ以外の4-D作品はソノシートだったからね」

MTR 「ソノシートの配布ギグみたいなことをされていたんですよね?」

成田 「うん。タダで配ったりとか。ソノシートだから音は悪いし、何回か聴いたら聴けなくなるんだけど、それがおもしろかった。自分に手が届く値段で作れる範囲だったっていうこともあるし」

MTR 「録音にもジャケットにも超拘るところには、影響を受けました。僕らもそういうタイプなので」

成田 「たしかに拘って、ヘンなことは色々やりましたけどね。録音で言えば、北田と小西、横川の3人と一緒にやっていた時はかなり夜な夜なヘンなことをやったなあ。機材がTEAC(Tascam)の4チャンネルのカセットくらいしかないから、それをミックスするのに、4人で寄って集ってノブを動かすっていう。失敗するとやり直しだから、一晩かけてやっとワンテイクみたいな」

MTR 「最高ですね(笑)」

成田 「4チャンネルに色んな音が入っているんだけど、それを4チャンネルだとわからないようにミックスするわけ。“ここでパンを動かす!”とか北田が指示するの(笑)。でも出来上がったものは大したことないんだよね(笑)。でも拘りは持ってた」

――試行錯誤ですよね。

成田 「本当にそうですね。土管の中にわざわざドラム録りに行ったりね。そういうアホらしいことはよくやってましたね」

MTR 「例えばゲートリヴァーブって、ある種カットアップ / コラージュ的な要素があるじゃないですか。土管の中でアンビエンスを含んだ音がパツって切れて、切れたタイミングを含めてのリズムがグルーヴになってゆく感覚に近い。楽器の音に加えて、楽器ではない何かがリズムの中に入っているような録音は、ヤバいと思いました」

成田 「計算してやってないけどね。行き当たりばったりでやってるだけだから。でもそういうことをやってみるのは好きだったね。4-Dで言うと横川くんはいまだにそのクセが抜けてない(笑)。でもやっぱり頭が下がる。研究熱心でね」

――4-Dもそうですし、エレポップという文脈で語られることが多いURBAN DANCEも、所謂エレポップと言われるものよりも明らかに硬質ですよね。ビートにしろ、音作りにしろ。そこも意識せずにそうなっていったのでしょうか。

成田 「意識はしてましたよ。鉄骨ビートだったりとか。SPKとか好きだったしね。4-Dの時はとにかく小西が鉄骨音が好きだったからね(笑)。まあ、それだけじゃないけど」

――SPKはCARREも大好物ですよね。

MTR 「大好きですね(笑)」

成田 「あはは(笑)。だからURBAN DANCEでも松本くんにカツーン!て叩いてもらってね。松本くんはEINSTÜRZENDE NEUBAUTENとかCABARET VOLTAIREとか、そのあたり本当に詳しくて。単純にそういうのが好きだったんですよね」

――DEPECHE MODEもハンマービートになったり。

成田 「そうそう。当時はわりと、そういうのが流行りっていうこともあったんじゃないかな」

――4-DもURBAN DANCEも、全面的に歌がフィーチャーされていますよね。歌ものでないといけない、というような意識は当時あったのでしょうか。

MTR 「それは僕もすごく気になってました。“ポストYMO”というところで考えたら、インストゥルメンタルでも良いんじゃないかって」

成田 「歌ものが好きっていうのはあるけどね。とにかくみんな、積極的に歌う。上手いとか下手とか関係なく。単純にそういうことなんですよ。ただ、それが普通にはできなかったという。業というか、性というか。それで常にちょっとヘンなことになっているんですよね」

――あの音楽が、到達点というか、確信を持って作られていなかったというのは逆に意外な感じもします。

成田 「まあ好きな音みたいなものはあって、そこを目指してはいるけど、そうはならないんだよね。例えば“このスネアの音が欲しい”って思った時に、セオリーさえわかっていたらすぐにできるんだろうけど、そこを正当な方法を使わずにやろうとしているというか(笑)。自分たちが持っているものでどうにかしようとするっていう、セコいところもあるし。テープループもそう。サンプリングっていう手法が持てはやされていた時代だったんだけど、それをFairlightとか、高い機材の代わりにテープを使ってただけなんだと思うけどね。ショボいでしょ(笑)」

MTR 「その宅録感がめちゃめちゃかっこいいんですよ。本当に」

成田 「そうね、全く宅録でしたね」

――CARREも宅録ですもんね。

MTR 「そうですね、僕らは全部宅録です。スタジオに入る予算は当然ないし、スタジオに入ったところで、よくわからない機材だから全然録れないですし。ずっと昔にやっていたバンドではレコーディング・スタジオに入って録音したことがあるんですけど、全くひとつも自分が思う音になっていなくて“これなら家でやったほうがいいわ”みたいな」

成田 「そっかそっか(笑)。でも本当にそうだよね。スタジオだと時間がかけられないっていうのも大きいんじゃない?」

MTR 「そうなんですよ。“何時までで終わりです”って言われるじゃないですか。スタジオだと」

成田 「普通に4リズムで歌のある曲だったらある程度計算できるけど、CARREみたいな音楽はその中では収まらないよね。はみ出している分は家でやるしかない。それなら最初から家でやったほうが良いもんね」

MTR 「そうなっちゃうんですよね(笑)」

成田 「音が出せる場所を自分で借りるか何かして、作業場みたいにするのが理想だろうね」

MTR 「そんな感じでやってます」

成田 「小西健司の友達で、僕が尊敬している宇都宮(泰)さんていう、音響芸術のマッドサイエンティストみたいなエンジニアがいるんですけど、その人の家に初めて行った時に、まあ色んなものが置いてあるんだけど、床の間にこう、銅板が釣ってあってね(笑)」

MTR 「(笑)。プレートリヴァーブですか」

成田 「そうそう。床の間にプレートリヴァーブがあるの(笑)」

MTR 「すごい(笑)!」

成田 「それを見て“上には上がいるな”って思ったよ」

――すでに存在する音ではなく、自ら作り出した音で音楽を作りたい、ということですよね。

MTR 「そういうことですね。そういうのが好きだし、影響も受けてますね」

成田 「そうだね。MTRさんからはそういう匂いを感じる」

MTR 「プリセット音で作られた音楽も好きですけど、自分がやりたいものではないという感じですね。プリセット音と言っても、所謂シンセのプリセットだけじゃなくて、例えばエレキギターの音ひとつとってもそう。知ってるドラムの音、知ってるベースの音、知ってるギターの音じゃないものがやっぱり好きですね。それこそBOØWYだって、やっぱり『Instant Love』とか『Just A Hero』は、実験をたくさんしていると思うんですよ。原体験からそういうものが好きだったんですよね」

成田 「そうだよね。布袋くんはやっぱり僕と似たところがあるから。“俺の生き様を見ろ”みたいなタイプでは決してないと思うよ、彼は。新しい音にすごく貪欲だしね。AUTO-MODのライヴで、ハーモナイザーとかディレイとかをものすごい使って弾いていたんだけど、信じられないような音でさ。演奏が巧いだけじゃなくて。最近は少し違う方向性になっているのかもしれないけど、それでも感じるものはあるな」

MTR 「最近の曲でも、実は所謂普通の音ではないですよね。明らかに他とは違う」

成田 「全然普通じゃないよね。あの音は出ないでしょ。Frank Zappaとかでも思ったけど、布袋くんもそう。普通のギターの音じゃない。“どうやったら出るんだろう?”って思うよね。きっと何か秘密があるんだろうけど。もしかしたら単純に、僕らでは手に入らないようなすごく高い機材なのかもしれないけどさ(笑)。でも、ちょっとした音でも全然違うのはたしかなんだよね。そのへんの子がちょろっとやって出る音とは明らかに違う。あれはわからないね」

――僕は布袋さんの音に対して、Geordie(Kevin Walker)みたいな印象を持っています。

MTR 「KILLING JOKEかあ」

成田 「そうだね、近いと思う。それを聞いて思い出したけど、『Basilisk』で目指していたのはKILLING JOKEだったかもしれないな。一郎くんがKILLING JOKEのことを知っていたかどうかはわからないけど、僕は好きだったから。ガレージ・パンクみたいなのに、音が硬質で知的な感じがあって。そこがすごく好きだった。同じ頃、布袋くんも好きで聴いてはいたんじゃないかな、と思うけどね」

MTR 「あとはやっぱり、BAUHAUSですよね。布袋さんにしても、D’ERLANGERにしても」

成田 「そうだね。ルーツだよね」

MTR 「テレキャスターを艶消しの黒で塗るっていう(笑)」

成田 「あれはBAUHAUSなんだ(笑)」

MTR 「はい。Daniel Ashですね。僕も塗りました(笑)。だからやっぱりBAUHAUSの音が大好きで」

成田 「なるほどね。何にせよ、布袋くんは当時から話題のギタリストでしたよ。京都の方まで名前が轟いて。AUTO-MODもよく京都に来てたんじゃないかな。EP-4界隈でも話題になってたし。佐藤 薫くんが“すごいギタリストがいるんだよ”って話してたと思う」

MTR 「それはヤバい話ですね!でもそうだと思うんですよ。99.99もそうですけど、インディのパンクなのに、ブラック・ミュージックの影響があるじゃないですか。それが出ている人と出ていない人と当然いるんですけど、布袋さんは出てますよね。EP-4は完全にファンクだし」

成田 「まあブラック・ミュージックと言っても、間にひとつ何かある感じはありますけどね。Afrika Bambaataaとか」

――THE POP GROUPもありますよね。

MTR 「そうですね。当時の布袋さんのギターだったら、そういう感じで注目されても不思議じゃないと思うんですよね」

――そうやって布袋さんのお話をしているお2人を見ていると、本当に世代を超えて繋がっている感じがします(笑)。実際CARREは、すでに布袋さんは在籍していないにせよ、AUTO-MODと共演したことがあるわけですし。

MTR 「AUTO-MODがずっとやっている“Tokyo Dark Castle”というイベントに、僕らがなぜか出演させていただいたことがあったんですよ」

成田 「へえ。面白いね!」

――その“なぜか”感で言うと、成田さんがいらっしゃった頃の京都も面白い感じですよね。皆さんやっていることが全然違うのに、同じシーンにいるという。EP-4にせよ、INUにせよ。

成田 「そうそう。全然やっていることは違う。それぞれが自分勝手だったのかもしれないね」

――ライバル心みたいな感じでもなく。

成田 「ライバル心!そこまでじゃないけどね。単純にやっていることが違うし、お客さんも違うし、っていうところで。例えば4-DはよくROSA LUXEMBURGと一緒にライヴをやっていたんですけど、全くやっていることが違うじゃないですか。1mmもカブってない(笑)。お客さんはどちらを観に来ているのかわからなかったけど。常にそんな感じでしたよ」

――今のCARREもそういう感じですよね。ENDONとの関係だったり。

成田 「えっ、ENDONと?Atsuoくんがアルバムのプロデュースをしているバンドだよね」

MTR 「そうです。ENDONと僕らはすごく仲が良くて、一緒にコンピレーション・アルバム(*)を作ったりしているんです。ただ、会う時にはやっぱり音楽の話をすることが多いんですけど、DEPECHE MODEの話だったり、URBAN DANCEの話だったりなんですよ。お互いがやっている音楽とは違う部分で実は共感し合っているという」

* 『TOKYODIONYSOS』(2015)。CARRE、ENDONのほか、ANAL VOLCANO、CHAOS MONGERS、FILTHY HATE、INCAPACITANTS、ISTERISMO、PREPARATION SET、ZENOCIDEが参加。

成田 「さっきのBAUHAUSの話みたいな感じでね。単純に、そういうところは昔も今も変わらないっていうことなんじゃないかな。同じ感覚のアンテナを張っているところに、似た感覚の人が繋がってくる。そういうことなんだと思う」

――そういう繋がり方って、例えばヒップホップが好きな人がヒップホップ好きな人と集まる、クラスタというか、そういう感じとは明らかに違うと思うんですよ。

MTR 「そうですね」

成田 「集まり易いかそうじゃないか、っていうだけのことなんじゃないかな。サーファーだったらサーフィンやってる人で集まり易いじゃない?そういう風に集まり易い音楽っていうのはあると思う。ただ、我々みたいな感じの人たちは集まり難いぶん、わりと年代を超越する感じはあるよね。横じゃなくて縦に細く拡がっていくというか。ふわっと大勢集まっているところだと同世代が寄ってくるけど、絶対数が少ないとそうならざるを得ないっていう(笑)」

MTR 「そういう感じはしますね。僕は80年代に音楽をやることができなかったので、当時のものに憧れがあるんです。でもリアルタイムで体験したWarp Recordsだとか、所謂DJカルチャーの中にもパンクが見い出せたし、ニューウェイヴは終わってないんだな、って思えたんですよね」

成田 「そうだね。ただDJカルチャーの中でも、同じ匂いの人とそうじゃない人と、いるでしょう?パンク、ニューウェイヴ以前に、言葉では表現できない、何かしら共通項があるんだと思う。思考というか。志向性というか」

――美学、とも言いますよね。お2人のそれはかなり近しいものであるように思えます。

成田 「美学(笑)」

MTR 「(笑)」

成田 「でもそうだね、共通点は本当に多そうだね。生き写しと言ってもいいくらい」

MTR 「そんな!とんでもないです……」

成田 「これからも色んな話ができたらいいですね」

成田 忍 Twitter | https://twitter.com/shinobunarita

CARRE Official Site | http://mindgainminddepth.blogspot.jp/

MGMD A ORG. | http://mgmdelivery.tumblr.com/