“My War” の気持ち

また、TEASI、わすれろ草、テライショウタ(Gofish, NICE VIEW)と組んだLOCH NESSなどで活動するミュージシャンとしてのみならず画家としても多くの作品を手がけ、『MI WO』のカヴァー・アートおよび収録曲「Hamon」のミュージック・ビデオも制作している松井一平さんからも、アルバムに関する一筆を寄せていただきました。

取材・文 | 久保田千史 | 2016年6月

main photo | ©Takehiro Iikawa 飯川雄大

see also 松井一平 | 『MI WO』に寄せて

――『MI WO』は2006年の『Limited Leaf』から約11年ぶりのソロ作品となったわけですが、決して音楽活動から遠ざかっていたわけではありません。単身で制作した音源をコンパイルする必要性を感じていなかったということなのでしょうか。

「そういうことだと思います。自分に向き合うタイミングが来なかったというか。ウリチパン郡が自分にとってはすごくエネルギーの必要な活動でしたので、バンドが終わってもなかなか踏ん切りがつかなかったというのはあると思います。とは言いつつも2011年にソロでアルバムを出す直前のものが実は出来ていたのですが、PCがクラッシュして、結局何も残らなかった。そしてその後すぐに東日本大震災があったので、ますます呆然としてしまって、流れてしまいました」

――10年もの歳月が過ぎると、気付かないうちにも様々なことが変化しているものです。音楽制作にも反映されていると実感するようなできごとはありましたか?

「そうですね、日々あります。色々あります。時代もめまぐるしいですし。でも、自分の音楽や耳というものに向き合うきっかけとなったのは、飴屋法水さんが演出と美術と音楽を担当されていた“おもいのまま”という舞台を観に行ったときのことだと思います。音楽でテニスコーツが関わっていて、私がさやさんに頼まれて録音していたひとつの低音を、そのまま舞台でも使っていただいて。オペはzAkさんでした。舞台は始まる前から澄み渡っていて、出ていた音は全て生きていて。時にとても辛辣であったり、あたたかであったり。とても自由でした。身体感覚が全方位的に拓くような体験でした。それ以来空間の捉え方がすこしずつ変わっていきました」

――ウリチパン郡結成以前のソロ音源や『Limited Leaf』は所謂ベッドルーム、内省的な作風であったように思います。チャイルディッシュな趣もあったり。昨年発表された『Winter Dance With Me』ではかなり大胆にテクノやベース・ミュージックの風合いを強めていて、肉体的で外向きに変化した印象を受けました。同じく昨年の『storytelling』はピアノがベーシックのアンビエント作品ですが、こちらも空間そのものが肉体的な力強さを持っています。このような変化について、ご自身はどう考えていらっしゃるのでしょうか。

「そうなんですよね、でも自分としては作り方はそれほど変わってないのです。その頃と全く違うとすれば、さっきも言いましたけれど、空間の捉え方自体が変わったというのが、特に大きな変化かもしれないです。昔の方がはっきりとしてたんです、音像みたいなものやこうしたい、というイメージも。今は逆に全く曖昧な状態です。曖昧だけどいつでも誰でもウェルカムみたいな……。耳だけが空間に対して常に開いているというか。『Winter Dance With Me』は、友人(DJ Spinnuts)のリミックスCD“Winter2”がとても良かったので、私なりのリアクションとしてリワークしました。『storytelling』は、元々はHOPKEN(大阪・堺筋本町)での植野隆司さん(テニスコーツ)との2マン・ライヴのときの自分のライヴ録音を元に、お話をつけるような感覚で再構築しました。言いたいことがたくさん溜まってくると、ピアノに相談してみる、というのはちいさい頃からやっていることなのです。そんな感じで録音しました」

――『MI WO』ではクラシカルな装いも見せながら、フォーキーなムードやレゲエ / ダブのフィーリングも入っていて、これまでのYTAMOさんのキャリアを一挙に詰め込んだような内容です。意識してそう制作されたのですか?

「特に意識はしていません。でもやっぱり自分は演奏家だと思っているんです。作曲家では全然ないし、トラックメイカーでもないし。演奏をする人だと思っています。だからかもしれないですね。クラシック・ピアノとレゲエは演奏家としてのルーツなのだと思います」

――『MI WO』は、何度聴いても発見があるような、“仕掛け”がたくさん施されているように思います。直線的にダイナミックなパターンを使った楽曲でも、よく聴くと遠くで別のパターンが鳴っていて、実はポリリズミックな展開になっている、というような。これは意図的なものなのでしょうか。

「意図は特にないのですが、単に作業した年代が色々なので、それがそういう厚みになっているのかもしれないです。始めに製作したのが2012年で、友人のNatali Katzの個展のために作りました。その後、それをまた彼女の2014年の個展の際に、50枚だけCDにして販売しようということになって、CDに入るサイズに曲を減らしたり、ミックスし直したりしました(2012年の個展の際に用意したものは2時間の作品でした)。そして今の形にまたさらにエディットしたので、時間軸がそのまま3層の厚みになっているのだと思います」

――Lawrence Englishさんが主宰するSomeone Goodからのリリースとなった経緯を教えてください。

「Lawrenceは元々、私の1stアルバムが出た頃からの友人です。Someone Goodが立ち上がった頃にコンピレーションに参加したり、日本では2度共演しています。オーストラリアに呼んでもらってライヴをしたこともあります。今回、ソロでアルバムを世に出そうと決めたときに一番に優先したのが、長く続けているレーベルであるということと、信用できる仕事をしている人と一緒にやりたいということでした。彼はまさにぴったり。自分にとってはスーパーマンみたいな人です。さらに彼自身素晴らしいサウンドアーティストなので、尊敬しています」

――『MI WO』は本来、Katzさんのエキシビションのために制作されたそうですが、展示の内容はどのようなものだったのでしょうか(拝見できなかったので、ごめんなさい……)。

「Nataliの作品は所謂“おもちゃ”のフォーマットなのですけれど、展示のタイトル(Sensorial Ecosystem)でもあったように、廃材を利用して製作に取り入れたり柔らかい布を使って手縫いしていて、何か私たちに優しさのヒントを与えるようなところがあります。あと、とにかくカラフルです」

――Katzさんのかわいいおもちゃのような作風を考えると、初期のYTAMOさんの作風も合うような気がするのですが、音楽制作にあたってKatzさんから何かお話があったのでしょうか。

「そもそも、その個展は私の企画なのです。大阪のギャラリーを借りて。彼女がまだ日本でソロの個展をしたことがない状態だったので、手伝いたかったのです。彼女の作品の魅力はもちろんですが、展示そのもののクオリティを、みんなに見せたかったのです。やはり日本とアルゼンチンは空間の捉え方が違いますし、教わることが多いので。私は彼女の素晴らしいところをよりヴィヴィッドに出したかったので、あえて自分らしい音楽のテイストを封印して、なるべく感情とか私情が入らないような、どちらかといえば無機質な音を選択して、彼女の作品が引き立つことに重点をおきました。あと、ほぼ毎日在廊する予定でしたので、聴いていて飽きないように様々なヴァリエーションの2時間の作品にしました」

――Katzさんのみならず、近年は展示や企画に多く携わっていらっしゃいますよね。『MI WO』のカヴァーアートを手がけていらっしゃる松井一平さんの個展では、松井さん、元山ツトムさん(ゑでぃまぁこん, OUTO, RISE FROM THE DEAD ほか)とのトリオで長尺のアンビエント作品『don’t light up the dark(闇を灯すな)』も制作されています。音楽以外のアートフォームと密接に関わることによって、何かフィードバックはありましたか?それは『MI WO』にも反映されているのでしょうか。

「そうですね……。まず一平さんの作品自体に深く共感したというのが、そもそものフィードバックだったので、それがコラボレーションに繋がっていきましたた。あと、私は絵と同じように音も視覚的に捉えているところがあります。企画をやること関しては、一度一度のライブをもっと濃くしたいという気持ちがありますね。例えば地方にライヴで行ったときなどに感じるのは、みんながこの日のためにずっと準備してきた、というような気持ちの濃さです。何年経っても鮮やかなままで。そのような感覚を私も大切にしています」

――エキシビションのために制作した音源をアルバムとして着地させるにあたり、どんな作業が伴いましたか?

「『闇を灯すな』に関しては、展示に関わりのない別の方(大城 真さん)にミックスとマスタリングを頼むことによって、お茶の間に届く前に、まず一張羅を着せてもらったような感じです。でも作業を施したのは基本的にそれだけです。尺もそのままです。アートワークは作家である一平さんと、レーベル・オーナーの福田(教雄)さんにお任せしました」

――そもそもYTAMOさんは、どのような手順で音楽を制作されているのでしょうか。じっくり聴いていても全然わからない、謎の部分がけっこうあって……。使っている楽器や機材等も含めて、普段の作り方を教えていただけると嬉しいです。

「『MI WO』に関してはYamahaのDX100をメインに、あとオシレーターとかも初めて使いました(これは2012年の制作時に)。あとはMoogのMinitaurも。(Steinberg)Cubaseで制作して、マスタリング前にオープンリールに通して音を落ちつかせています。機材への知識があまりないので、いつも感覚的に作業しています」

――Twitterで、『MI WO』で使用したデータをなくしてしまった、というようなことをおっしゃっていたように思うのですが、本当ですか?あまり再現性という部分には拘っていらっしゃらないのでしょうか。逆に言えば、即興性を大事にしているというか。

「データもですけれど、PCそのものがクラッシュしてしまったのです。ちょうど『闇を灯すな』の作業中だったので、そっちのデータも一緒に旅立ってしまいました。なので、『MI WO』も『闇を灯すな』も、バラのデータではなくて、一塊になった音楽ファイルをベースに、なんとか立体的に仕上げてあります。そうですね……。再現性と同じくらい、即興性にも拘りはないと思います。あと、保管に興味がない(笑)。それよりも瞬間毎の自分の音を常にちゃんと聴いていたいというか。たぶん、すごく現実的なのかもしれないです」

――ライヴ・パフォーマンスに関しては、この10年で何か特筆すべき変化はありましたか?

「そうですね……。すごく変わったと思います。始めの方の質問でも言いましたが、空間の捉え方が昔に比べて自由に、より広く捉えるようになってきました」

――近年はオオルタイチさんとのデュオ“ゆうき”としてもたくさんライヴを披露されています。ウリチパン郡は2010年に活動を休止したわけですが、やはりオオルタイチさんとは音楽的に特別な何かが生じるからこそ、共に活動を続けられているということなのでしょうか。

「音楽をどなたかとご一緒する時に何か特別なことを求めて参加するわけでは決してなくて。あくまでも自然な成り行きというのを、大事にしてます。特別であるとすればその成り行きに感じるご縁そのものだと思います。タイチくんは家族ですし、なんというか、自然にそうなっています」

――アルバムのタイトルは、どんな意味なのでしょう??

「まず、2014年かな、2013年かな、山本ムーグさん(BUFFALO DAUGHTER)に私の新しい名前をいただいたんです。“改名したら?”って。それが今自分のBandcampにつけている名前“くさぶえ みを”という名前で、その“みを”という名前を“my war(mi wo)”の気持ちでそのまま使いました。MとWは上下逆さまのようにも見えるし、相反するものも同時にあって、なかなか深いお名前だと思って。そういう気持ちで付けました」

――最後に、音楽にまつわること意外で今一番好きなこと、たのしいことがあれば教えてください。

「クッキーを上手に焼くことに燃えています」

YTAMO Bandcamp | https://ytamo.bandcamp.com/

文 | 松井一平 (画家)

『MI WO』のジャケットをつくることになり

寒い時期、毎日繰り返し聴いていた

聴いた直後のイメージで、とにかく最初に浮かんだ

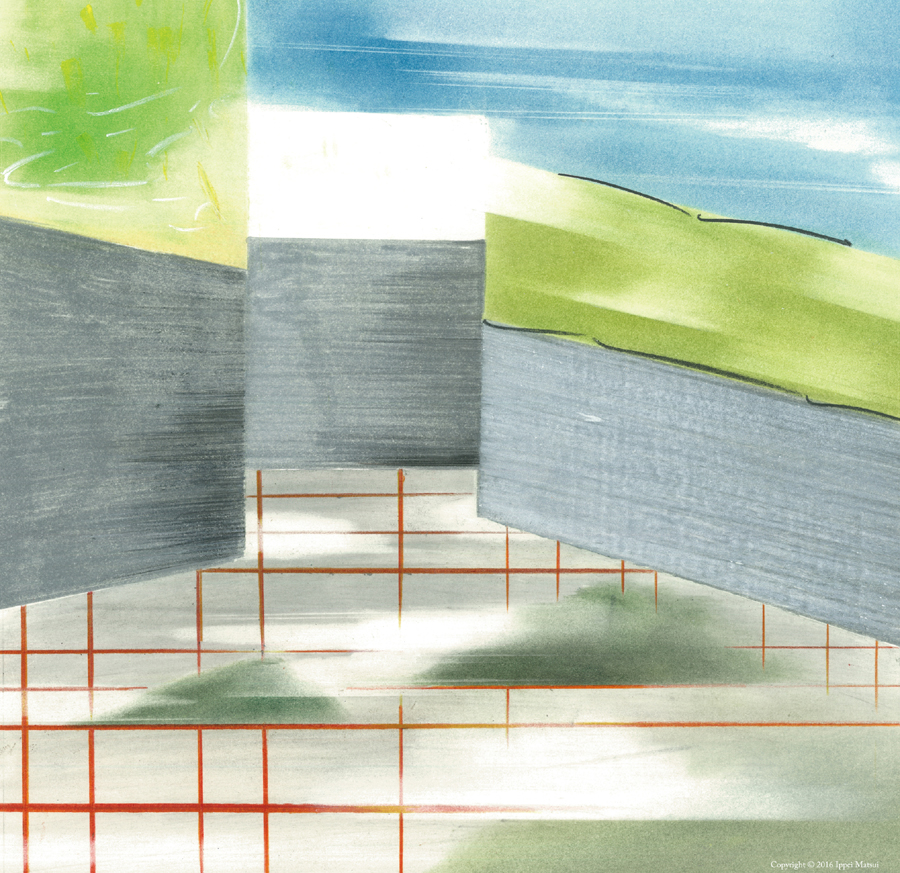

「家から最寄駅までの自宅付近を固形化したイメージ」を描いてみた(図)

しかし聴けば聴く程、最初に杭を打った地点からどうしてもズレていく気がしたので

一度そのアイデアをリセットした

流れている 定まらない

動いている 固まらない

決定しない 支柱がない

触れるけど 動かさない

途中である 通過中である

その頃ノートにメモしていたものがこれで

そのあと、今回のジャケットになった絵がまっすぐ仕上がった

そして、その気持ちを保ったまま「Hamon」のMVも制作した

上に記したメモはなんとなくネガティブな響きをともなった言葉だが

誰かに矯正されることなく、このアルバムにこうした感覚があるのは

とても大切なことだと思った

終わりに向かっていく感じがしないし

立ち止まらない野生に、とても安心する

なにもジャッジできないところが生き物のようで、MI WOちゃんだと思う