“正解はある” というゲーム

取材・文 | 久保田千史 | 2014年9月

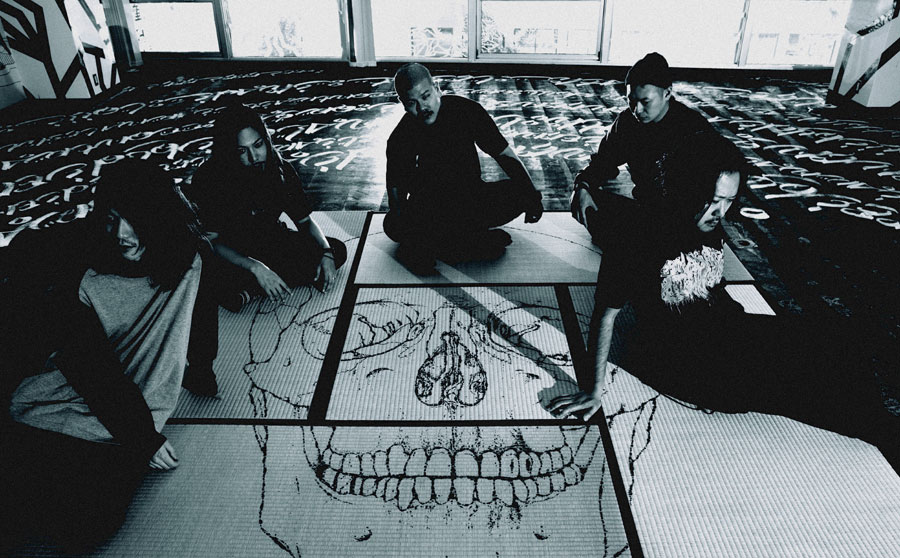

main photo | ©MINORxU @BCTION

――ENDONはいつ頃、どのようにして結成されたのでしょう。

那倉 「結成は2006年ですね。最初は愛甲の弟が在籍していて、ノイズ3人、ドラム、ヴォーカルという体制でやってたんですけど、2007年に宮部が入って今の体制になりました。2011年にはPAINJERKとのスプリット・カセット([…]dotsmark)を出して」

――僕が初めて買った音源は『Acme. Apathy. Amok』だったのですが、あの作品が現在のENDONの礎になっていると思って良い?

那倉 「まあ、そうでしょうね。イメージ的にはそういうことです。僕ら的にはどこでも区切れるんですけど、一般に流通するきっかけになったのは『Acme. Apathy. Amok』だったので。それでも今とは決定的に違う気がしますけどね。『Acme. Apathy. Amok』は“楽曲”としての固まりがないんですよ。今よりもフリー・ミュージックというか、インプロヴィゼーションの度合いが高い。今はもう、あの頃と同じことは出来ないですね。前衛っぽい作風に戻るには、今から3、4年練習しないと無理」

宮部 「でも今回のアルバムには、『Acme. Apathy. Amok』収録曲のリメイクみたいなものも入ってるには入ってるんですけどね。構築し直しているので、聴き比べると前作からの流れがわかると思います」

那倉 「『Acme. Apathy. Amok』に入ってるようなものを、練習してからもう一度やり直したいんですよ」

――ノイズで“構築的”な“音楽”をやりたいということでしょうか。結成当初からそういった意図はあったのですか?

那倉 「はい。当時はLoad Recordsのレコードをよく聴いていて。SIGHTINGSとか。たしかTHE WHITE MICEなんかはノイズ3人なんですよね。そういうのを一生懸命聴いて、ノイズだけで“楽曲”を構成するという意図を持ってやってみてはいたんですけど、全然上手くいかなかったんですよ。それに途中からLoad Records的な“弛んじゃってもオッケー” みたいな感覚がナシに思えてきて。アガりっぱなしを志向する上でギターを入れて、所謂メタルやハードコアのリズムを導入して、という感じですね」

――ギターを入れたのは、より“音楽”に近づけるという意味で。

那倉 「そうですね。ノイズの機能性、エンターテインメントとしての機能性を上げることを目的として始めたバンドなんで。例えば非常階段もノイズ2人とギターがいる編成ですけど、かなりのフリー・ミュージックじゃないですか。僕らはフツーにメロディ、和音が出せる楽器を入れよう、という感覚です」

宮部 「そうだね」

――ドラムの横田さんは元々ハードコアのドラマーなんですよね。

那倉 「そうです。僕らよりひと世代上の、CRANKっていう極悪ニュースクール・バンドのサポートですね、京都の。オリジナル・メンバーではないらしいんですけど、今も京都に帰って叩いたりしてるんですよ。メインでは元UNITED・稲津(信一)さんのUBERに在籍していましたね」

――ENDONを始めるにあたっても、彼がそういうものを叩けるドラマーだと知った上で一緒にやることにしたのでしょうか。

那倉 「まあ、叩けることは知ってましたし、僕自身もニュースクール・ハードコアっぽいものをやったりしてたんですよ。AFTeRSHOCKの来日も観に行ったし。でもENDONの結成当初はハードコア的意匠を全然イメージしていなかったので」

――ではドラマーとしてはむしろ、初期は挑戦だったわけですね。

那倉 「挑戦だったと思いますよ。当初はリズム・パートが全くなかったので。ずっと乱打している感じで」

――TRANSPARENTZ(山本精一 + 日野繭子 + Hiko + isshee)でのHikoさん(GAUZE)みたいな。

那倉 「そうですね。日野さん(C.C.C.C.)とは『Acme. Apathy. Amok』のリリース時に非常階段を招いてやったイベントで初めてお会いしました。Junkoさん(非常階段)、日野さん、大西(蘭子)さんの女性3人(DFH-M3)に野間易通さん(花電車 / C.R.A.C.)のギターが加わった編成で出演していただいて」

――そういった面々は言ってしまえばビッグネームなわけですが、元々繋がりはあったのでしょうか。

那倉 「いえ。いきなりメール打つだけですね」

宮部 「自分たちの好きな人を自分たちの企画に呼ぶっていう」

那倉 「“こいつらわけわかんねーな”っていう印象を持たれてしまうこともけっこうあるんですけどね。例えば、僕らはSWARRRMを何度か呼んでいるんですけど、Kapoさんは最初そういう感じだったと思いますよ。最近ようやく“わけわかんねーもんじゃないかもな”という感触を少しだけいただいた気はします」

――“わけわかんねー”感は共演陣だけでなく、リスナー全般にあったかもしれないですよね。

那倉 「それはありますね(笑)。でもここ2年くらいで、言い方は悪いですけど、誰が聴いても分かり易いものにしたいっていう気持ちが大きくなってきているんですよ」

――“分かり易いもの”というのはどういった意味で?

宮部 「“シンプルに強度があるもの”ということですね」

那倉 「でもそれは僕らだけじゃなく、個人的な見解で言うと、アヴァンギャルドなバンドをやっている人一般のムードかな、っていう感じはするんですけどね、今。自分たちのユニークな部分として語るべきことだという感覚はないです。例えばノイズをやっている若い人たちでも、昔より全然“分かり易い”じゃないですか」

――たしかに。そうですね。

那倉 「フリー・ミュージックの下位概念としてのノイズではなく、“メタル”とか“ハードコア”といったものと並列なジャンルとしてのノイズ、っていう感覚だと思いますけど」

宮部 「“音楽”に聴こえる部分が多くなっているような気はします」

那倉 「コード進行のあるアンビエントに、大抵の音楽やっている人であれば“ここから”と思えるタイミングでハーシュ・ノイズが入って、カットアップになってコードとの関係性が終わる、とかね。僕が知り得る中では、日本でそのスタイルを最も長くやっているのはKazuma Kubotaですね。彼は近年“Post Harsh Noise”を標榜しています。そういう人たちがだいぶ増えてきたと思うんで。でも同じ人の2、3年前の作品を聴いてみると、そこまで構成がしっかりしてなかったりする。だから周りを見ていると、全体的な欲望なのかな、っていう気がするんですよね。ノイズがフリー・ジャズ的なものから離れてゆくというか。先輩方、特に有名なジャパノイズ先行世代の作風、フォーマットはフリー・ミュージックに非常に近かったわけですけど、僕らより歳下の世代は元々、例えば非常階段が好きでノイズを始めたっていう人たちじゃないんですよね。僕らと同世代のノイジシャンを観て始めたような人たちが多いから、ある意味コンテクストが一度断たれているんじゃないかな」

――“エンターテインメントとしての機能性”という点では、近年最たる例のひとつとして、ノイジシャンであるところのDominick Fernow(Hospital Productions / PRURIENT ほか)がVATICAN SHADOWとしてフロアを沸かせているという事実が浮かびます。

那倉 「すごくイージーに言ってしまえば、それもひとつです。“フロアを沸かせる”というのは。非常に近いかもしれないです」

――でもENDONは、非常階段をはじめ、先行世代との共演も多いわけですよね。“ノイズ界隈”というか。

那倉 「そうですね……でもそうなりたいわけではないんです。例えば、付き合いのあるハードコア・パンクのバンドには、先輩がいるバンドも多いわけですけど、僕らの場合はそういう存在がいないんですよ。だから先ず商標の似ている“ジャパノイズの先輩方”全てと共演する必要があったんです。でも“ノイズ界隈”よりもっと地下に潜ると、グラインドもノイズも全部一緒になったような……“スカム”みたいなシーンがあるじゃないですか。ドラムとヴォーカルだけとか、玩具の銃とスクリームだけとか、そういうヘンな編成のバンドの吹き溜まり。僕らはそういうところから始まってるから。GLAYで言うところの“BOØWYになりたいからバンド始める”みたいな、そういう欲望は全くないわけですよ。始まりは“実験”だったということです。今も実験が一番尊いと思ってやってはいますね」

――そういう考えはメンバー全員で共有しているのでしょうか。

宮部 「そうですね。曲を書くにあたって、ひとつのジャンルがやりたいということはないですね。同時に流した複数の音楽の中から、一番好きな組み合わせを見つけよう、みたいな漠然としたところから始まるから。やっぱり実験が一番上にあると思います」

那倉 「実験といっても、所謂アカデミックな、難解なイメージの実験ではなくて、子供の遊びみたいなものですけどね。これとこれを足したら良いんじゃない?っていう。それをしっかり世に出せる形にまで昇華するというのが、一番シンプルで良いことだと信じてやっている感じです。音楽に没入はするんですけど、皮肉めいた視点でしか没入できないんですよ。没入し過ぎるとバンド全体でそのジャンルをやるハメになるし、アイロニカルであり過ぎるとバンドに没入出来ない。だから、アイロニカルな没入をいかに多くこなすか、というのがひとつ指標になっていますね。そうしないと止まっちゃうし、自分を飽きさせちゃう」

――音楽だけでなく、メンバー間の実験という面もあるのでしょうか。人間同士の組み合わせというか。

那倉 「そこは実験というよりも“説得と調整”ですよ。これ、反貧困ネットワークの湯浅(誠)さんの口癖らしいんですけど(笑)。実際このバンドには偏った人間と嫌な奴しかいないんで、厭味の応酬になりますよ。みんな出来ることが制限されてるから、やりたくないものはやりたくないじゃないですか。だからって独りがエラそうに“これだ!”って言い切ってやらせたくはない。騙し騙しやらせる。説得ってそういうことです。例えばドラマーに、叩いたことがないブラストを叩かせるとかね」

宮部 「ムード悪いですね」

那倉 「それから、過去の発言との一貫性を証拠に責め立ててくる奴とかいるじゃないですか。“言ってることが変わってる”みたいな。そういうのもナシ。僕たぶん、2008年頃は“ブラストはやらない”って言ってたんじゃないかな。それが“ブラストやらなきゃ話にならないでしょ”になっても、暗黙の了解で付き合っていかないとバンドが回らない。そうしないと“実験”の部分が薄れるし、“制服野郎”になっちゃうんですよ。例えばクラストのバンドだったら“それがクラストかどうか”みたいな議論をしそうですけど、全く無意味だと思うんですよ。そんなこと考えても仕方ない」

――つまり、今やジャンルというものは“音楽的テクスチャ”でしかない、ということですね。

那倉 「ですね。テクスチャが並列で並べられていたら、それを根拠のないオリジナルのセンスで繋ぎ合わせるのが一番楽しいじゃないですか。普通に考えたらそうなるはずなんですよ。それは僕が世代的に、1982年生まれ、1995年中学入学のミクスチャー世代だからというのもあると思います。好きなものを好きなように繋げて、自分の快適な音楽空間を作るというのが命題だと思ってるんですよ。バンドが本来ヒエラルキーのない完全に並列な団体であることは確かで、実際誰がエラいとかいうこともないんですけど、そこは曲が“曲らしく”なったことによってだいぶ虚構の地殻変動が起きましたね。“曲を作る奴がエラい”っていうヒエラルキーが生じてきた気になる。ノイジシャンがいるから、思想的な軋轢が出てくるんですよね。“曲を作ってる奴は音楽ファシスト”みたいな言い方されますからね」

――音楽ファシスト!

那倉 「そうです。音楽ファシスト。団体芸であることに変わりはないんですけど、“ノイズバンド”というよりも“ノイズ / バンド”っていう感じなんですよね。だから僕は、対外的に“バックバンドだ”って言いますね。そうしないとバンドの主体性が分からなくなってしまうと思うんですよ。今は“ヴォーカルとバックバンド”というデザインを強調している過程です。所謂ノイズの思想性、ポストモダン的な“正解なんかない”というところを許容し過ぎると、よくあるノイズバンドになってしまう。“何でもあり”というアイディアは、迫力を表現するのには適していませんから。“正しい”選択をする自分を受け入れて、その選択によって表現に制限が生まれる状況も受け入れなきゃいけない。でも本当に良いアイディアをも持っているなら、そんなことで限界は感じないはずなんです。だから“正解があるかのように”作ってゆくことが、“新しいノイズ”の雰囲気だと思いますね。本当は正解なんてないんですけどね。それでも“正解はあるというゲーム”に没入するというか」

――“音楽的”な成分はどのようにバランスを保っているのでしょうか。例えばブラックメタル的な意匠を用いたりしていますが。

宮部 「ブラックメタル的と言われるとそうなんですけど、単純にトレモロはノイズとの相性が良くて非常に使い易いんですよ。どちらにもフィットできるプレイの方向がそれだったという感じですね」

――『Acme. Apathy. Amok』の時は、もっと指運の多いプレイもされていましたよね。

宮部 「そうですね。前作はフリー・ミュージックに近いものだったわけですけど、フリー・ミュージックのギターというと、やっぱりフリー・ジャズ寄りのクロマチックで攻め立てるものになりがちなんですよ。でも僕自身のルーツにあるのはロックやブルーズなので、ジャズ以外の方法でジャズより加速できないかと考えた末にああいった形になったんです。まあ、速弾きですよね。ハードロックです。ハードロック的な雰囲気で弾いてはいましたね」

――アルバムでは、かなりブルージーなソロも披露していますよね。

宮部 「はい。今回はかなりそういうところも機能的に勝負してみました」

那倉 「この人は、ロック以前の、もっと古いブルーズが好きなんですよ。白人のパワーが入る前の。Johnny Winter好きじゃないでしょ?」

宮部 「そうだね……。Lightnin’ Hopkinsとかの方が好きだね」

――そういう人がこのバンドにいるというのが良いですね(笑)。

那倉 「灰野(敬二)さん、中村(宗一郎)さんと話が合ってるのを見て、エラいと思いましたね」

宮部 「あれは光栄でした」

――作曲も宮部さんが担当されているんですよね。曲作りはどのように進行するのですか?

宮部 「各メンバーにどういうものがやりたいか、どういうことが出したいかということをヒアリングして、それを頭の隅に置いておくんですよ。それを気分がノッているときにまとめる感じですね。ずっと曲を作っているわけではないです」

――ENDONという特殊な環境では、完成した曲をメンバーに伝えるのは至難の業だと思います。具体的にどのように伝達するのでしょうか。

宮部 「楽譜ですね」

――楽譜があるんですか!?

那倉 「楽譜です。グラフィック・スコアじゃないですよ」

宮部 「コードと小節くらいの簡単なものですけどね」

――ノイジシャンたちに対しても?

那倉 「そうです。ギターの歌ものの楽譜にノイズを付けていく感じですね。ノイズ発生の兆候、風合いを置いてゆく。すごく分かり易い建物があって、そこにどう蔦を絡ませるか、という感じです」

宮部 「動きに関してはインプロヴィゼーションだから制限出来ないんですけど、後ろにはコードが流れていて。楽譜に書いて、音の動き、デザインだけでも見ることが出来ればと思って」

那倉 「今回のアルバムに入っている曲は完全に、楽譜がないと演奏出来ない曲だと思います。エラそうに言うと、テキトーにやって出来るものじゃないんですよ。音源は作れるかもしれないけど、ライヴは無理ですね。“バンド”は再現性が重要なんですよ。日によって違うっていうのは、それは“バンド”じゃないです。一般論ではないですけど、僕はそう思いますね。やっぱり、“バンド”がやりたいんですよ。しかも王道の。日本の前衛ロック、例えば灰野さんとか非常階段、その後の大阪ゼロ世代的なものを踏まえた上で、その流れにある新しいものをやろうとすると、そういう手しかないと思うんですよ。でも王道じゃないものの方が売れるんですよね。そういうもの、僕は好きじゃないです。日本人がやるストレンジな音楽が嫌いです。地に足が着いてない、ふわふわしたものは僕らには作れないですね。王道が良いんです。最初に好きになったのがLED ZEPPELINだったんで」

――“ロック”ですね。

那倉 「“ロック”であるかどうかは重要ですね。そういう王道感が一番大事だと思う。だからある種のプログレに対してはロックリスナーとしてすごく否定的なんですよ。PFMとかはダメ(笑)。ああいうのはロックじゃないでしょう。形容詞で言えば“ワイルド”じゃなきゃいけない。あと僕、FAITH NO MOREが大好きなんですよ(笑)。あのフツーっぽい感じが。フツーというか、バンド運営がちゃんとしてる感じ。バンドに“ちゃんとしてる”なんて本当はないんですけどね。1990年代にあってFAITH NO MOREってすごく“ちゃんとしてる”印象があって。そういうバンドになりたいんですよね。そう思いつつもノイズに片足突っ込んでるわけですけど。だからやっぱり秋田(昌美 / MERZBOW)さんはすごいんですよ。独りでやっているのに、そこにLED ZEPPELINがいるような感じがしますもんね」

――ハーシュ・ノイズを用いて、空気的な部分をリヴァイヴァルさせてゆく感じですね。

那倉 「そうですね。でも僕らはバンドだから。例えば、JOJO(広重)さんのインタビューを読んでみると、ロックに対するコミットが非常に高いので、同じロックでも“ロックの音”の話をいきなり始められるんですよ。例えば音が盛り上がってる部分、“Uli Jon Rothのソロとジミヘンのソロが永遠に続けば最高のノイズになるんじゃないか”っていうことをひとつのノイズの理想に持っていたわけですけど、僕たちはロックが当たり前のものではないので、まず構造的な整備を考えますね。“ロックバンドの構図”をなくさずにノイズをやるという。その点でマイブラは良いんですけど、“ノイズ”はギターのトーンの中に押し込められているし、ハードロック的な“ロック”は足りない。もうひとつ言えば、さっきの“構築化”の話ともオーヴァーラップしてくるんですけど、例に挙げた先輩方との差異を簡単に言ってしまうと、僕らは90sリヴァイヴァル指向なんですよ(笑)。感覚的には。ある種、もはやノスタルジーでやっている感じもありますしね。要素分析をすると、新しいところは何もないですから」

――でも、それを言ってしまったら、今そうそう新しいものなんてないと思いますけど……。

那倉 「そんなことないですよ。FKA Twigs聴いて、やっぱり僕らは保守的なんだって思いましたもん。まあ、あれも90sリヴァイヴァルっぽい感じしますけどね。でもそういうのやりたいな。ZOMBYの『With Love』とかも軽く嫉妬しましたね。まとめるとトリップホップが好き、っていう。中学生の頃、一番尊敬する人がTRICKYでしたから(笑)」

宮部 「そうだね(笑)。でもそれにはもっと練習が必要」

那倉 「やっぱり、バンド的なエクストリーム・ミュージックとハーシュ・ノイズの合体を、今回のアルバムでやっと卒業できるっていう感じなんで。次の展開に行くにはまた、練習しないといけないですね」

――でも今回のアルバムでも、そういったビート・ミュージック的な部分は見受けられますよね。Cold Spring的な感じで。

宮部 「Cold Springのリリースもまあ、一通りは聴いているんですけど、それよりはMuteのカタログのほうが好きですね。LAIBACHとか好きなんで」

――LAIBACH最高ですね。

那倉 「最高です。LAIBACHは一番良いものの中のひとつですよ。ヴォーカリストという視点で見ても素晴らしいんですよ。LAIBACHはあまりそうではないですが、色んなレンジの声を全力じゃなくて脱力を交えて出せるっていうのは理想的ですね。Muteにはそういうのが多いんですよ。Diamanda Galasもそうだし、Nick Caveもそう。Diamanda GalasがJohn Paul Jonesと一緒にやった『The Sporting Life』は最高ですね。今年のリリースを見てもMuteは別格だったと思います」

宮部 「ギタリスト視点で言えば、Nick CaveにはBrixa(Bargeld / NICK CAVE & THE BAD SEEDS, EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN)がいますからね。そういうのがナチュラルに入ってきているのかもしれない。インプロヴィゼーションのギターと、新しいブルーズっていう」

那倉 「そう、最終的には新しいブルーズをやりたいよね。Nick Caveなんかは、何かと何かを結合させたものの中で一番品格が高いものに位置づけてますね、僕らは」

――宮部さんはENDONのコアソングライターであるわけですけど、やっぱり音楽の世間的な動向には気を配っていらっしゃるんですか?

宮部 「いや、特別リサーチして気にしたりっていうことは全然ないですね。ほとんど教えてもらってばかりです。作曲する上では、その時の自分のムードとか、生活の中での情報のほうが大事ですね」

那倉 「でもまあ、音楽的な要素としては、この人が若い頃からハードコアをちゃんと聴いているというのは大事だと思いますよ」

宮部 「そうですね、小中学生の頃にCHAOS U.K.、EXTREME NOISE TERRORだったり、CRASSだったりを聴いて衝撃を受けたので。“GLAYとは違う”とか“華原朋美とは違う”とか、そういう意味で」

那倉 「だから実験性の由来はCRASSになるわけでしょ?」

宮部 「それもあるし、当時はテープにダビングしてもらったものを聴いていたから、その影響も大きいかもしれないです。テープだと曲の頭出しが出来ないから、例えばハウリングと曲の継ぎ目が分からないじゃないですか。ハウリングも曲なのか、別の曲なのか分からない。そういうところにノイズの体験があったのかもしれないですね」

――曲よりもSEの方が好きとか。

宮部 「そうですね。だから映画音楽とかもすごく好きです。最近好きなのは、囚人が、斧で木を切っている時の鼻歌を録音したというものですね」

那倉 「菊地成孔と大谷能生の『東京大学のアルバート・アイラー』で飯野友幸が紹介するようなやつでしょ?奴隷が働きながら皆で歌う歌みたいな」

宮部 「そうそう。そういう感じ」

――フィールドレコーディングで。

宮部 「そうです。だから木を切る音がめちゃめちゃ入っていて」

那倉 「ハンマービートだよね」

宮部 「そうだね。ハンマービートがガッコンガッコンいってる中でふんふん歌ってるんですよ。これはかっこいいな、と思って」

那倉 「本物の労働だしね。リアルNITZER EBB」

宮部 「そういう風に想像を膨らませて曲作りに反映させることは多いですね。風の音が入っていると、こういうノイズがあったらかっこいいな、とか」

――連想みたいな。

那倉 「それの音デカくしてバンドでやる、っていうことですね、分かり易く言えば。たぶん、ブラックメタルの人たちとかの原点もそうじゃないですか。風がびゅうびゅういってる音とかさ」

宮部 「森のざわめき」

那倉 「まあ、僕らは元々ブラックメタルが好きなわけでもなんでもないんですけど」

――でも『Acme. Apathy. Amok』ではDEATHSPELL OMEGAのMikko Aspaさんがコメントを寄せていらっしゃいますよね。

那倉 「それは、DEATHSPELL OMEGAを前面にした方が分かり易いと思ったからです。僕らとしては、PAINJERK・五味(浩平)さんの紹介で“GRUNTのMikko”として書いてもらった感じなんですよ」

宮部 「そうだね、GRUNTのMikko(笑)」

那倉 「でもまあ、元々、バンド的エクストリーム・ミュージックとノイズを合わせたものが好きなんですよね。そういうものは80年代から伝統的にあるじゃないですか。そこに対する敬愛はやっぱりあります。小澤さん(GIBBED / Meatbox Records, Konspiracy Records)がやってきた仕事とかね。それがなければ元々の欲望は喚起されなかったと思う」

――そういったスタイルの00年代を象徴するものとしてSTRUGGLE FOR PRIDEという存在がありますよね。彼らから何か感じることはありましたか?

宮部 「音楽的なところではそうですね、初めて聴いたのはSCREWITHINとのスプリットだったんですけど、すごくかっこいいと思っていました。でも、それ以前に僕はMAN IS THE BASTARDが好きだったので、そこからBASTARD NOISEに変わっていく瞬間の方が直接的には出来事として大きかったです。僕が子供だったからということもありますけど。SFPに関しては“大人の音楽”という受け止め方でしたね」

那倉 「そうだね。“象徴”として年表的に見ている感じでした。SFPに限らず、知り合いじゃない場合は何でも批評視点で見てしまうんですよね。愛情を持ち過ぎるとポーザーになってしまうし、音楽ファシズムに陥る危険性があるから。バンドをやろうと決めた中学生の時から、何かひとつにのめり込むことはしていないです。このバンドを続けるためにも」

――バンド持続への並々ならぬ情熱が感じられますが、そのモチベーション、バンドに駆り立てるものとは一体何なのでしょうか。

宮部 「憧れ、ですね。自分がなれないものへの。それこそLED ZEPPELINになんて、絶対になれないじゃないですか。でも憧れはするっていう」

那倉 「そうだね、そこに原動力があるかもね。“ロックバンド”への愛着。“音楽”がやりたいわけじゃなくて、“バンド”がやりたいんですよね」

M.A.S.F. Official Site | http://masf.figity.com/

SLAVE ARTS | https://twitter.com/slavearts