偶然を逃がさずに掴む

取材・文 | 久保田千史 | 2016年3月

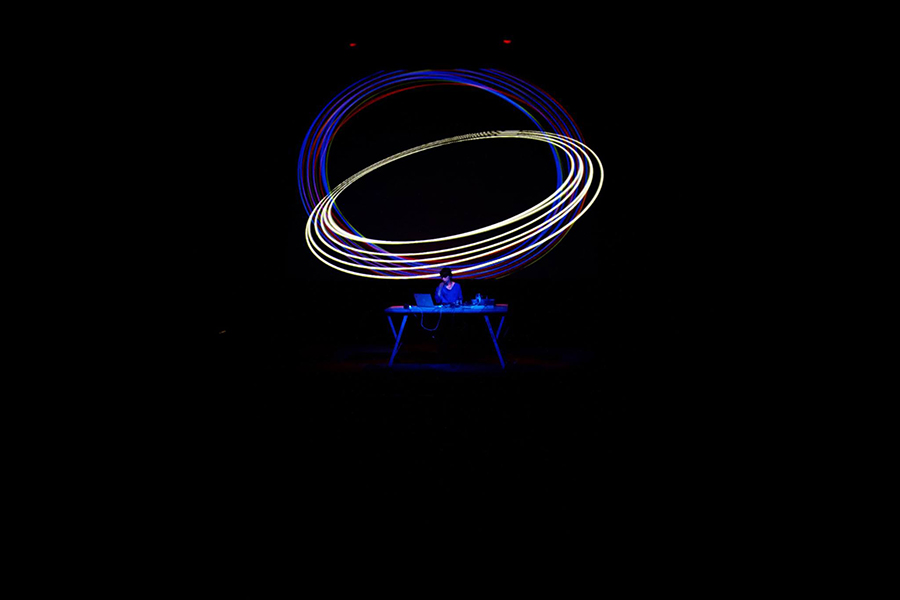

main photo | ©Sylvia Steinhäuser

――新作でまた、ガラっと変わりましたよね。“Kyokaをもう一度やり直した”くらいの印象を受けました。

「そういう意識ではないです。自分なりにもう少し先に進んでみようかな、という感じです」

――今までのライヴ音源を素材にしているというのも、“これまでの自分を総括して、次に進む”という意味合いに感じたんですけど。

「たしかに……。でも単純に、ライヴでいい感じだったところを集めたほうが、人生たのしいかな、と思って」

――(笑)。

「すいません(笑)。まじめに答えると、ひとりでスタジオで音を作っているのとは別に、ライヴで集中しているときにしか出ない音があるんですよ。そういう音は、がんばってもなかなかスタジオでは再現できなくて。スタジオで奮闘しまくった末、ライヴの良い音を集めて使う方が音にパワーがあるという結果に辿り着きました。今回はこういう感じにしたほうが、アーティスト生命が長く続くような気がして(笑)」

――アーティスト生命……。でも狙ってそうしたわけではないんですね。

「そうですね。わたしなりにちょっとわくわくするような音を盛り込んでみたり。その上で、自分が聴いていて“よしっ!”て思えて、かつ“人前に出して恥ずかしくないぞ”っていう方向に一貫性を持たせました。誤解されないように補足しますと……、わたしの言う”アーティスト生命”というのは、わたしが自分自身アーティストであるということを恥じずに続けられるような制作を出来ているか否か、という自己判断に基づきます」

――今回はトレードマークのひとつになっていたヴォイス・サンプルを使っていないというのも印象的です。何かしら変化は求めていたということですよね。

「今回の音で、声を入れたらまたいつもの感じになっちゃうかな、と思って。宇川(直宏)さんには言ってないけど、一箇所だけ宇川さんの声は入ってますね……。でも“ヒュー”って言う一吹の音です……人の声かもわからないレベル。わたしにしかわからないと思う。これまでは、曲を作っていて“この後どう展開したら良いかわからない”という時に声を入れて、そこからまた新しい道筋を作っていたんです。地図的に使っていたというか。今回はそれをやらなくても完成したので、ものすごい進歩だな、と思いました。スウェーデンのスタジオで、音が“良い”と言われているフィジカルに本格的な機材を使えたということもあったのかも」

――ストックホルムのEMSでレジデント制作をされていたんですよね。

「そうそう。“良い”って言われている音は、実際体験するまではわからない、おとぎ話のような存在ではあるんですけど、今回レジデンス中にいろいろ探索してみたら、たしかに音のひとつひとつが呼吸しているような存在感を感じたんです。だから、それを殺さない感じに配置したかった。そんなわけで、音源だともしかしたらマニアックに聴こえるかもしれないです。ライヴで聴くと逆にポップに聴こえるかもしれません」

――マニアックというか、声が入っていないということもあって、パッと聴いた感じは今までになくダークな印象になっていますよね。ダークなマテリアルを用いてポップを構築しているというか。

「そっかあ……ダークですか……。心はすごく晴れてるんですけど……」

――そうですよね。ただ、ひとつ大きな“Kyoka要素”になっていたキッチュな部分は皆無です。

「キッチュな部分を外したいという願望が長年あったんですけど、外し方がずっとわからなくて。今回は、長年の探索の結果やっと外してみることができました。たぶん……」

――そこが“やり直した”と感じた要因なのかもしれません。“やり直した”というより、“やっとやれた”感じなんですね。それもあってか、“これが今のKyokaです”という存在感を前作、前々作以上に具現化できているように感じました。

「それは、良いことですか?」

――良いことだと思います。

「よかったです。とか言いつつ、次はめちゃめちゃキッチュにしたりして。わからないけど。あまのじゃく」

――(笑)。『Is (Is superpowered)』における変化は、Frank Bretschneider(Komet)さんやRobert Lippok(TO ROCOCO ROT)さんといったプロデューサー陣の力も大きかったんですよね。今回はそういう部分が見えなかったし、ひとりで作っている感じが“ザKyoka”感を際立たせている印象です。

「そうですね。“ひとりで”とはいえ、初期のデモ段階、というより物音の段階からライヴで何度も使ってみた音の集合体なので、ある意味お客さんにプロデュース(?)されて、そこにわたしなりの理想を加えて完パケた感じも少しあります。ライヴでの反応を観察しながら良かったところを集める実験にも近かったので、前よりも反応がダイレクトに良くなっている気がします」

――良い反応がその場で的確に把握できるというのはすごいです。

「わたしのライヴに来てくれるお客さんは、素直で明るい方が多いのかもしれません。わたし、運がいいです……(嬉泣)」

――これは古来より言われることですけど、日本と海外だと、やっぱり日本のほうがリアクション薄いんですか?

「そんなことないですよ。意外と反応大きいと思います。先日スウェーデンのすごく大きなシアターでやったんですよ。席が3階建てで、映画館の椅子みたいなやつ。人はいっぱいだったけど、椅子に座ってるからみんな微動だにしないんです(笑)。それで50分やったら、最後には鬱みたいになって……。全然わかんないや……って」

――ツラいす……。

「でもライブが終わった瞬間スタンディング・オベーションで。その日の自分は、ある意味芸術作品として敬意をもって見てもらえていたことを、後で皆に言われて知りました。沈黙のライヴに耐える練習もしなきゃいけないな、と日々思います」

――先日のsoup(東京・落合)でのライヴもめちゃめちゃかっこよかったです。

「よかったー!今日は熟睡できそうです」

――前作に入っていた曲も、以前とは異なる趣になっていましたよね。“インダストリアル”って、やっぱり言われます?

「言われます。でもいまだに、ジャンルのことは、よくわかっていません……」

――でも今回のEPでのダブの意匠は、“ダブです”って意識的に入れている感じがしました。

「(笑)」

――なるほど(笑)。

「全然知らなくて(笑)。資料に“ミニマルダブ”って書いてくださっているのを見て、“そうかダブだったのか”と思いました。垢抜けた、かっこいい、って。うっとり」

――カテゴリで受け取れる部分があるというのはKyokaさんの曲の中では珍しいな、と思ったんですけどね。単純にディレイ多めに、という感じだったんでしょうか。

「ディレイ多めは元々好きなんです。すごく小さい頃に大きいホールでクラシックを聴いて、演奏が終わった後の残響で音楽にハマったので、その名残だと思います。その感覚が出発地点だから、どうしてもディレイが増えちゃうんですかね?ちなみに今回は、音の本体があまり出てなくて“ザー!”って空回りの空気感がディレイしているのを、たくさん使いたかったんです。それがつまりダブなのかな?でもわたし的にはコンサートホールのざわざわが最初のイメージなので、伝言ゲームみたいな仕上がりになったのかと思うと、音が一人歩きしてくれたみたいで、おもしろくて嬉しいです」

――初期のMONOLAKEみたいな感じもあるんですよね~。

「へえ~(驚)」

――Kyokaさんのはもっと、野生の何かが混じっている感じがかっこいいですけどね。フィジカルな反応というか。

「野生(笑)。いつも色んな人からコントローラーの使い方が速いっていわれるので、そういう系の野生でしょうか?正直、わたしもライヴ本番は運動神経でやっているので、自分でもどういじっていたのか、後でわからないんです。でもリハでだいたい、今日のサウンドシステムだとこの動きをしたらこういう音が出る、みたいな会場の特徴に目処はつけていて、本番はそのインプットでひたすら耳と目と勘を使って鳴らします。会場によって鳴り方が本当に違うので、リハはとにかく音がフラットに鳴るような環境を整えて、その中で“今日はこの動き”みたいなのもざっくり掴んで、ライヴでそれを妄信(?)してなるべく少しずつ色んなヴァリエーションで動くようにするんですよ。そうするとリハのときにもわかっていなかったようなポイントで、お客さんがキラッとなる瞬間があって……。もう一度それをやってみて、またキラッとするのを見て“何かフロアで音が変わってるんだ”ってわかる(笑)。そういうのは、制作中のスタジオだとできないんですよね。だから今回は、色々考えてライヴの音を使うのが最善だと判断しました。最初は音質の悪さとかどうかな?って悩んだりしましたけど、最終的には逆にでこぼこしたその質感を活かして仕上げるように努めました。ところどころBuchla(モジュラーシンセ)の音が加わるだけでなぜかうまくまとまることもあって、Buchlaにはずいぶん助けられました。偶然やハプニングも、大事なパワーのひとつなので、その偶然を逃がさずに掴む能力も、今後も引き続き磨いていきたいです」

――ライヴ・パフォーマンスという表現形態自体が、ある種偶然の積み重ねという側面も持っていますものね。

「もともと、狙って何かをできるような器用なタイプではないので、とりあえずやってみるという生き方をしているのがわたしだとしたら、近年着実に“やってみたらできる”確率がだんだん高くなってきているんです。例えば、15分だったり、24時間だったり、今決められた時間内で出したいと思う“パワー”的なものがあるとしたら、それがバン!と出せる頻度が以前よりも高くなっていて、“やってみたらできる”確率がだんだん上がってるんです。て同じこと2回言っちゃった」

――大事なことは2回言わないと。たくさんのライヴを経て、練度が上がってきているんでしょうね。現在の所属レーベルであるRaster-Notonは、“やってみたら”というよりも、わりとコンセプチュアルに作品作りを進める方が多いですよね。

「はい」

――その中にあって、“自分、異色だな”って思うことありますか?

「うふっふ(笑)。いろんな方からそう聞かれるので、自分、そんなに異色なのか……と実感しますが……。そもそも、わたしがRaster-Notonに迎え入れられた理由は“異色すぎて、それを隠そうとしてる人なのに、隠し方がわからなすぎて悩んでる超異色な人”だったんです。わたし個人としては、過去の長年のコンプレックスが現在のような楽しい毎日にわたしを運んできてくれたので、異色だったらしいけど、ラッキーだと思ってます。昔はずっと悩んでましたが。そういう立ち位置として入部したというか」

――入部。

「そう。入部の決め手になった言葉は“パイオニア・タイプの人間は、最初は皆に不思議扱いされるものだから、めげる必要はない”でした。Raster-Noton大好きです。でも正直、Raster-Notonのアーティストは皆さん最高に素敵ですが、皆が皆、異色だと思います……。ドイツでよく“彼らはspecial peopleの集団”という表現を聞くので、つまりは異色の集団ということなのかとも思います」

――同じ部署にはどんな人がいるんですか。

「部署(笑)!意外とGrischa(Lichtenberger)がそうだと思います。やっていることは全然違うし、とんでもなく天才ですけど、一番共通点がありそうなのはGrischaかな……。好きなノイズの種類とか、喋りがわりと感覚的とか……。誰かがGrischaと喋って、“何言ってるのかわからない”と言っていたことがあったんですけど、そのとき隣にいたわたしには、その話が身に沁みてよくわかったんですよ。言語的な部分が似ているのかもしれないです。とはいえ、彼は超天才だと思うので、似てるとか言ってしまうと厚かましいみたいで気が引けますが……」

――“FIRST FLOOR FESTIVAL”のツアーでも相性良くて、かっこよかったですね。ツアー仲間で言うと、上野雅亮さんはいかがですか?何か共通点はあるのでしょうか。すごく個性的な美学を持った方ですよね。

「美学。なんかちょっとわかる気がするけど、上野さんは、わたしとは別のアプローチからきちんと綺麗に作曲している感じがします。皆、個性的。皆、異端児……(笑)」

――上野さんは現代音楽フィールドの方ですもんね。

「そうそう。それを今回のツアー中に見ていて、わたしもちゃんと作曲してみたいなって思いました(笑)」

――作曲してるじゃないですか。

「そうなんですけど(笑)。上野さん的な、正攻法を織り交ぜた上での遊びをもった作曲、という意味です。正攻法。わたしもたまにはやってみたらいいのかな、と思って」

――譜面があるような。

「そう。ちょっと話が違うんですけど、実は最近作っている別の音源では、音をひとつひとつ手弾きするようになったんですよ」

――へえ!

「編集するのが人工的で嫌になってきて、クオンタイズも全然しないで手弾きすることを最近始めたんです。そうすると、譜面に起こすわけではないけど、譜面的な行動を採るっていうことに気付きました」

――それはおもしろいですね。ライヴでも弾くかもしれない?

「同時に弾くとなると、色々荷物を持たなきゃいけなくなっちゃうから。月に着陸する人みたいになっちゃう(笑)」

――そうですね(笑)。でも所謂“演奏”にシフトしたというのは大きい変化ですね。

「以前は全然興味なくて、編集して作り込むほうが好きだったんですけど、それだとズレるグルーヴみたいなものがなかなか作れなくて」

――今回の作品は、その前哨戦という感じですね。もっと不確定要素を活かしてゆくという。決まったことをぴったりやらない。

「うんうん。そうですね。今回は、決まったことをぴったりやらない素材を使って、ぴったりとやった感じ。次のは完全にぴったりやってないです」

――へえー!それはたのしみです。即興に近い感覚というか。昨年参加された“MultipleTap”のツアーには、即興フィールドの方もたくさん出演されていましたよね。そのときのフィット感はいかがでしたか?

「普段のヨーロッパ等との動きとはまた全然違う感じがおもしろかったです。MultipleTapは、イベント全体にビットクラッシャーがかかった感じでしたね。会場が丸ごと爆発してた、みたいな」

――ENDONとか、普段とは少し違う皆さんと回られたわけですけど、ああいったノイズ / 即興寄りのラインナップのときと、Raster-Noton的なイベントのときでは、何が一番違います?

「客層は確実に違うと思います。出演者やお客さんの反応はどちらもいい感じです。わたしも客層によっては少しはやり方が変わってきますね。Raster-Notonのときは、わたし自身の探索から見つけた“良いと確信したもの”を紹介していくことでお客さんを説得する雰囲気があるんですけど、MultipleTapのときは“出してみた音”を軸に、自分がそれを瞬時にどう料理するかを見せてるかな。完成度に関しては賭けみたいなところもあるけど、MultipleTapのお客さんは即興性をすごくたのしんでいるから、わたし自身彼らの前でライヴをすることは、ひとつの勉強の機会です。ほかのところでも出せる新しい手段が増えたのも確かですね。あと、MultipleTapは理性を持っていたら飲まれる気もするので、バランスに気を配ってます(笑)」

――音量の部分とかで?

「音量もそうだし、色々。エフェクトの使い方とか。とりあえず“オーバー・ザ・トップ上等”みたいな」

――アカデミックな方面と隣接した立ち位置にいながらビート・ミュージックを制作していて、かつノイズの現場にも登場する、みたいな動き方っておもしろいですよね。MultipleTapのツアーメイトで言うとYousuke Fuyamaさんもそうだと思います。ツアー中、印象に残った方などいらっしゃいましたか?

「連日皆さんのライヴを見ていて、どなたもすごいハイライトの瞬間を持っていらっしゃったので、ここでは伝えきれません……」

――MultipleTapには大城 真さんみたいにインスタレーション作品を多く手がける方も参加されていましたが、Kyokaさんはインスタレーションの新作、制作していないのでしょうか。

「昨年の7月、8月に新潟の山ノ家で展示したやつがあります。これまでに韓国とスウェーデンでも展示しました。説明を省いていきなり結果だけ言いますが、びっくりするくらい波紋が出るんですよ。やっているうちに、模様がチェックになったり、ストライプになったり、意外とバラエティが出せることもわかってきて。照明の具合でも変わるし」

――普段作っていらっしゃる音楽ともリンクしているのでしょうか。

「はい、まさにそうです。わたしの曲って、うっかりするとキックがなかったりするんです。低音が動いていること自体がリズムだと思っていたんですよ。だから、昔から海とかを見ていると、波が細かい音のネタだとすると、その下に大きく流れる潮流的なものにリズムを感じていて。今回のインスタレーションだと、両方が同時に目で見られるんですよ。あれを通じて簡単に、わたしが今までやっていた曲作りを一目で見られるようになりました」

――Fuyamaさんみたいに視覚化に注力されている方もいらっしゃいますし、Raster-Notonにもコンセプチュアルにそういうことをされる方が多いですよね。Kyokaさんも、自分の作っている音楽を視覚化したいみたいな願望が元々あったのでしょうか。

「全然なかったです。視覚化ですごいことをやっている方はたくさんいらっしゃるし、それをわたしががんばるのは違うと思うので。山ノ家での展示も最初は全く違うものを考えていたんですけど、滞在制作中に偶然これができたので、視覚化するというコンセプトとは離れた視点からの完成だったんです。山ノ家の後藤(寿和)さんと池田(史子)さんも“良い”って言ってくださったので、独り善がりじゃないと思って展示しました。まぁ、偶然で生きてますよね(笑)」

――展示にしろ、音楽にしろ、完成のきっかけはもしかしたら偶然なのかもしれないですけど、そこまでにめちゃめちゃ努力はされてるんですよね。今回のEPを聴いても、それを強く感じました。

「はい。空回りはめちゃめちゃしてきました。Frankに言わせると、ちゃんと機材のマニュアルを読んでいれば、空回りしなくて済むらしいんですけど(笑)。例えわたしが空回りしないようにマニュアルを読んだとしても、その行為自体がすでに空回りだったりするので、つまりわたしの努力は空回りの経験から得たことに支えられているわけです。確実に。だから……いいんです。これで」

――タイトル『SH』も偶然生まれたもの?

「onpa)))))から出していたやつは『ufunfunfufu』『2ufunfunfufu』『3ufunfunfufu』で一区切りだったんですよ。“3”てシリーズ的に区切り易いじゃないですか。Raster-Notonから出すようになってからは、最初が『iSH』で次は『IS』にしたんです。それを踏まえて“次は『I』だろう”ってみんなが思っていたのを知ってたし、“I”を“あい”って読まれちゃったらエゴイスティックっぽくて気恥ずかしい気がしたので、試行錯誤した結果、“しゅ”くらいニュートラルな音感がいいと思って。最初は曲名の頭も“sh”で揃えるっていう、どうでもいいことをやろうとしていて、“s”と“h”で好きな単語を集めてみたんですけど、“h”に好きな言葉が意外と見あたらなくて困りました。5曲目の“Soliloquy”までしかタイトルが付けられなかったんですよ。でもマスタリングのLupoさん(Andreas Lubich)が“Soliloquyの対義語はSomniloquyって言うみたいだよ”って教えてくれて。夢遊病っていう意味らしいんですけど、ちょうど6曲目はフラフラした感じの曲だったから、そのまま採用しました。また偶然(笑)」

――(笑)。『iSH』『IS』『SH』でまたトリロジーが完結したということなのでしょうか。

「そうですよね……。でもまだ“IH”っていう可能性もなくはないし、4部作もいけそうですね。タイトルにかこつけてリリースの枚数を増やそうっていう。まだ終わってないから!って(笑)」