音楽はもっと開かれたもの、それが勘違いでも

取材・文 | 久保田千史 | 2013年6月

――かなり久々のアルバムですね。

「ね。でもライヴ・アルバムとスプリット出してるし、『Grind Bastards』にも参加してるから、ちょこちょこは発表してるんだけどね。一昨年の冬にROTARY BEGINNERSのアルバムでブックレットのデザインとかをやらせてもらったんだけど、それが終わってからちょっと、人のことやってる場合じゃねーな、って(笑)。ORdERもレコーディング始めてたし」

――焦った?

「うん、ちょっと欲が出てきたっていうか。次出さなあかんね、くらいの話はしてたんだけど。『First』から時間が空いちゃったし。USツアーに行ったり、LAUDANUMとスプリット出してジャパン・ツアーもやったり、結構動いてはいたんだけどさ。夏場は暑いからあんまりやらないんだけど(笑)」

――(笑)その間にアルバム用の曲を溜めていた感じなのでしょうか。

「LPとかスプリットに入ってる曲も数曲あるけど、それ以外は『Second』用に集中して作ったね」

――これまでの蓄積も盛り込む形で。

「そうだね。入れたかったから、自然な感じで」

――6年の間に様々な変化があったと思います。今回のリリース元であるJukeboxxx Recordsが一度ストップしたのもその間のことですよね。

「そうだね。俺はレーベルの運営に絡んでいたわけじゃなかったけどさ。まあ色々あって、店も閉めることになったんだよね。でもAi(故・吉松 愛 / BLACK GANION ギタリスト)がいたCAUSEの音源とか、NICE VIEW、ROTARY BEGINNERSとかさ、こっちのローカルの名盤を色々出してたレーベルでしょ。だから今回は、これをきっかけにもう1回、のんびりでもいいからさ、皆でできればと思って」

――Jukeboxxxを復活させようという話は、続けることの大切さ、というところなのでしょうか。

「うん。良く言えばそうだね。でもまあ、スプリットを自主で出した時に、自分のバンドを自分で宣伝するのはダルいわ、って思ってさ。変に格好付けちゃったりとかして。自分で確固たる意思を持ってやるのも良いと思うけど、もうちょっと客観視して、色んな角度から見てもらえる良さがレーベルから出すっていうことにはあると思うから。オーナーのカズキとはケンカする間柄だしね。ケンカするっていうのはお互い意見があるからなわけでしょ」

――友達っていうことですよね。

「そうだね、そういう感じでやれたら良いな、と思って」

――今回、Jukeboxxxから出るというのは感動的でした。

「色んな縁がある人に話を聞いてもらっている中で何がベストなのかずっと考えてたんだけど、これが気持ち良いな、って思って。俺たちって、POPGROUPから出てるし、Less Than TVからも出してもらってるし、それはすごくありがたいことなんだけど、それぞれがその時のタイミングだったっていう風に考えてるから」

――カタログ・ナンバーが以前のリリースから連番になっているところにも感動したんですよね。再始動だから、また“001”にしても良かったわけじゃないですか。

「まあね(笑)。でも、名前変えるとか言い出しとったけど“それはダメだよ”って言って。HG Factの佐藤(直)さんは“xを5個くらい増やしたら良いんじゃない?”とか言ってたけど(笑)。佐藤さんすごく応援してくれてて」

――リリース元の選択同様、音にもじっくりと煮込んだ感じが顕れていますよね。『First』ではそれぞれの要素がそれと分かるように入れ込まれてたと思うんですけど、今回はだいぶ染み込んでいるというか。

「そうだね。ファストなパートも、スラッジィなパートも実は同じっていうかさ。時間軸が違うだけで。そこを全部表現したいな、っていうコンセプトが結成当初からあったし。7inch的な爆発力も好きなんだけど、ロングタイムで、アルバムとして聴けることを意識して。プログレッシヴっていうかね」

――そうですね。アルバム単位の作品として聴けるものって、グラインドではなかなかないと思うんですよ。BRUTAL TRUTHなんかはそういった作品作りをしているとは思うんですけど。

「そうだね。Dan Lilkerには“プログレのショートカットがアイデンティティなんだろ?”って図星なツッこみを入れられたけど。“俺もそうしてるんだ”って言ってたから、なるほどな、と思って。イメージ的にね」

――BRUTAL TRUTHとBLACK GANIONは音的には全然違いますけどね。

「うん。BRUTAL TRUTHはすごく好きなバンドだけど、そういう、記憶が表現してしまう部分を消すというか、埋め込まないようにしてるから。彼らとの付き合いも、音楽というよりライフスタイルの共通点から始まってるからね(笑)。Rich(Hoak)がやってるPEACEMAKERっていうプロジェクトのジャパン・ツアーの時から仲良くなって。影響を受けてるとしたら人との接し方かな。Danはすごい経歴の持ち主なのに、BRUTAL TRUTHみたいなバンドを自分のマスターピースとしてやっていて、しかもそれが嫌味なくてフラットやねん。しかも日本まで来て自分が可愛がっとる若いブラックメタル・バンドのCDを手配りしてたりさ(笑)。すげー熱い人だな、と思って。Richもね、ツアーでフィラデルフィアに行った時家に招待してくれたんだけど、“今日は寝袋じゃないところでゆっくり休んでくれよ”ってゲストルームに通してくれて。ジェントルマン精神というかさ。ワルいんだけど、人には優しくっていうね。俺そういうのすごい大事だと思うから、勉強になるよね」

――DanもRichも優しいですね(笑)。

「めちゃめちゃ優しい(笑)」

――例えばBRUTAL TRUTHはCELTIC FROSTに通じるへヴィな感触も持っていたりすると思うんですけど、BLACK GANIONはもっとパンク寄りのフォーマット上に様々な要素が載っている感じがするんです。

「BLACK GANIONには“ハードコアをやる”っていうルールがあって、それを崩したくないからだと思う。俺にとってドゥームとかストーナーはハードロック寄りの要素なんだけど、スラッジはパンクじゃん?そういう違いは結構大事で」

――摂取する物質的に言うと、GOATSNAKEはアレだけど、GRIEFはアレ、みたいなことですよね。

「そうそうそう(笑)」

――宇野さんの考える、“ハードコア”の定義とは?

「がっちり鋲ジャン着て、モヒカンばっちり立てて、っていうのも絶対ハードコアだと思うし、逆に早くにマーチンを脱いだようなCHAOS U.K.とか、CHAOTIC DISCHORDにしても、その脱力感が俺はハードコアだと思うし。NYのタフガイもハードコアだしさ。でも結局、人それぞれの一番テンション高い部分を放つっていうのがハードコアで、その方法を自分で編み出してくっていうのがパンクだと思うんだよね。もちろん若い頃はレコード・コレクター的な喜びもあったけど、成長するつれて自分が出したい欲求の方が強くなっていくからさ。元々自分で何か作るのが好きなんだよね。洋服にしても音楽にしても」

――BLACK GANIONは“Super Metamorphosis Grinder”と名乗っていますが、“グラインド”に関してはいかがでしょう。

「“グラインド”って、色んな意味のある言葉だから好きなのね。まあアレを細かくするのもグラインドだし、スケートとかピストバイクの言葉でもあると思うし。“これぞグラインド”っていう、例えば324が作った完璧なグラインドとか、Mick Harris(NAPALM DEATH, SCORN)のドラミングとかね、そういうテクニックはもちろん重要だけど、“表現”という部分でもっと色々出せるポイントを探していくっていうか。瞬発力とかね。そういう意味でグラフィティとか写真もグラインド感があるっていうかさ」

――なるほど。描き換えられないところとか。

「そうそう。グラフィティで言えばイリーガルで、スピーディ」

――それがBLACK GANIONのグラインドコア感なんですね。

「たぶんそうなんだと思う」

――音楽的にはグラインドってひたすら速いというパブリック・イメージがあると思うんですけど、例えばJustin(K. Broadrick / GODFLESH, FINAL, JESU, JK FLESH ほか)がいた頃のNAPALM DEATHなんて、ある意味完全に音響重視だったと思うんですよ。

「そうだね、ノイズがパーンと来る感じね。音響でグワーっと来るのもグラインドだと思うし。envyのトレモロ感とかにもそういうのを感じるしね。そういう意味で俺はグラインドを捉えてるっていうか」

――グラインドって、一般的にリフありきの音楽なところがあると思うんですけど、BLACK GANIONはアンビエンスもリフにしてしまってるところがありますよね。

「それはね、たぶんリフを環境音から作ってるからじゃんね」

――環境音をリフに変換するということですか?

「そうそう。そんな感じでやってるかな。壊れた乾燥機の音とか、車が通った音とか。それを音感で辿って拾っていって、リフにしたり。今回は特にそうだと思うんだよね」

――それはバンドとして?

「バンドとして。環境音からなんとなくのコード感でループを作って、そこから組み立てたりとか」

――それをグラインドのフォーマットに落としていくわけですよね。

「うん」

――そういうことをやっているバンドって聞いたことないですね……。

「そうなのかな。何なんだろうね。でもまあ、この方法だったら誰ともカブらんなあ、みたいな(笑)。それも“ハードコアをやる”っていうルールありきでもちろんやってるんだけど。ルールを基に、どう料理するかっていう」

――BLACK GANIONが持っているハードコアパンクらしさというのは、体に染み付いたものなんでしょうか。

「たぶんそうだろうね。良い意味で手癖っていうか。俺はキャリアがそうだからね。ローカルのバンドから始まって、タケシくん(C.F.D.L.)に拾われてTOTURE、RESULTとやって、クラスト一辺倒なのに飽きちゃって、今度はCALUSARIをやって。あれはBODY COUNTとかが面白かったからなんだけど、ヒップホップとの価値観の差みたいなものでまた飽きちゃってさ。その頃からBLACK GANIONの初期メンバーと、Aiとかね、遊ぶようになって。それがバンドを始めるよりも先だったんだよね。遊ぶ時に聴く音楽ってこう、まだ若かったし、アレな要素が強いものが多くてさ。テクノとかハウスもそうなんだけど、生音で、ってなるとやっぱりプログレがハマるっていうか。まあ昔から好きではあったんだけど。そういう感覚を、所謂ミクスチャーじゃなくて“ハードコアでやる”っていう。パンクが枝分かれしていった時代ってあったと思うのね。例えばKILLING JOKEのYouthの活動とかさ。KLFがEXTREME NOISE TERRORとやったり」

――あの感覚は独特ですよね。

「ね。まあ服装はどんどんユルくなっちゃって、川上くん(故・川上秀樹 / DISCLOSE)に怒られたこともあったけど(笑)。俺とかtAkちゃん(CHAOS CHANNEL)は革ジャン脱ぐの早かったから。東京で言えはソウジロウ(ABRAHAM CROSS)とかもそういう価値観を共有してるよね。よく山のレイヴで会ったし。あのへんの仲間は当時からずっと仲が良くて。それに別に流れていったっていう意識はないけど、なんかもっと、自分にも合った環境だったというか」

――古くはSxOxBのTottsuanさんと石野卓球さん(電気グルーヴ)の関係みたいな感覚ですよね。MULTIPLEXとか。

「そうそう。そういうこと。BLACK GANIONはそんな環境の中から作っていったから。なんかこう、狙ったリフから開放されたっていうか」

――リスナー視点で、“BLACK GANIONはグラインドではない”という意見があったらどうです?

「まあでも、“Grinder”って付けちゃったからさ。それもそれぞれの価値観だもんで。小松くん(Takaho)のUNHOLY GRAVEみたいなローカルなバンド以外は、グラインドコアのバンドとはあんまり交流がないしね。所謂グラインド論とは違うことやってるから、好きな人嫌いな人と別れて当然だと思うし、そうじゃなきゃいかんと思う。所謂グラインドっていうのもかっこいいと思うんだけどね。こりゃ勝てんわ、って思うし。MORTALIZEDなんて本当にすごいもん。でも別にライバル心があるわけでもないし、常にフラットでいようっていうか」

――グラインドがサブカテゴリで細分化され過ぎていることについてはどう思われますか?

「まあ、細かいことはどうでも良いんだよね。でもそういうのをもっと拡げつつ、全体をまとめようとがんばってる人もいるわけじゃん。ナルくん(関根成年 / C.S.S.O., BUTCHER ABC / はるまげ堂 / Obliteration Records / galeria de muerte)とかさ。そういうのはすごく尊敬してるけどね。通販もしちゃうしさ(笑)」

――メンバー間でもそれぞれ異なるハードコア感、グラインド感を持っていると思うんですけど、それをまとめているものって何なのでしょう。

「まあ、よくあるバンド解散の理由のひとつに“音楽性の不一致”っていうのがあると思うんだけど、それは崇拝の対象というかさ、“何かみたいに”っていうのを求めた結果の意見のズレとかだったりする気がするのね。それが俺たちはハナからない。そういう定型化されたものじゃなくてさ。音楽ってもっと開かれたものだと思うし。(テライ)ショウタくんのGofishとNICE VIEWなんてまさにそうでしょ。それはクラシックにしろ何にしろ、同じことじゃないかな。それが勘違いでも良いと思うし」

――取り決めがないところが取り決めっていうか。

「うん。でもジャムセッションて、キーさえ合っとれば、誰でもできるような惰性的な音楽になっちゃう危険性と隣り合わせだから。“曲を作る”っていうことは、そこから引き算して潔くリフを作るっていうことだし。細かいところを調整してながらね。さっき言ったドゥームとスラッジの違いとかさ、そういうフィーリングは共有するけど……それくらい?みんな好き勝手にやったほうが伸びると思うし」

――それでこういう、得体の知れない音楽になるんですね(笑)。

「例えばDOORSのギターの人(Robby Krieger)だって、エレキ・ギターを持ったのってDOORSに入ってからなんでしょ。ずっとフラメンコ・ギターやっててさ。だからちょっとヘンじゃない。うちのギターのアキラ(小柴 彰)も、そんなにキャリアがあるわけじゃないしさ。前はAiもいたし、Aiのほうがリードだったんだけど、1人でがんばるって言うからさ。そしたら化けたもんね」

――Aiさんが亡くなられた後に、ギターを増やすことは考えなかったのですか?

「最初は考えとったけど、アキラがそう言うから。その言葉の方が大事っていうか。さっき言った通り、俺たちは“何かっぽいバンドをやろうぜ”って結成したバンドじゃなかったからさ。なんとかなるでしょ、っていう。“こうしたい”っていうのがなかったのが良かったのかもしれんね」

――アキラさんには、Aiさんの意思を継ぎたい気持ちもあったのでしょうか。

「そうだね。やっぱり死なれた当初はすごく重かったし、苦しんだ時期もあったけど、死んでから2ヶ月しか休まなかったしね。同じ頃にTokona-X(ILLMARIACHI, M.O.S.A.D.)を亡くしてたからっていうこともあるんじゃないかな。トコナメは家でBRUJERIAかけながらそこにラップ載っけてるような奴で、アキラのことは可愛がっとってさ」

――そういう、ヒップホップとの繋がりも名古屋は独特ですよね。

「街が小さいからじゃない?でも最近はあんまり縁がないかな。前は皆でよく遊んでたんだけど、それぞれの追求する道があるからね。その代わりに台頭してるのが即興かな。花電車の渓さんやら、岡崎(幸人)さん(ETERNAL ELYSIUM)やら、ZELDAのNaomiさん(本村直美)やらを集めて即興大会をやったくらいから変態化していったね(笑)。遊んでる奴はどんどん実験的な面白さに向かって行ったかな」

――BLACK GANIONもよりそちらに近づいている感じがしますね。

「もちろん」

――今回のアルバムは、その空気感を上手く封じ込めたレコーディングになっていますね。

「そうだね。ベースとドラムなんてほぼワンテイクだもん。音の位置のコントロールは当然気にしてるし。今回オークランドのEarhammer Studiosでレコーディングして、アンプの文化とかに触れたのも大きいと思う。でもやっぱり土地かな。オークランドってやっぱり黒いんだよね、音的に。全盛期に数えるほどしかライヴをやらなかったNEUROSISみたいなバンドがいたからこそ、かどうかは分からないけど、ASUNDERも、STORMCROWも、なんかちょっと違うよね。ゲットーっていうかさ」

――それがしっくりきたということなのでしょうか。名古屋に近い磁場があるのですか?

「ふてぶてしいところかな。わかんないけど。サンノゼはサンフランシスコの企業の人たちのベッドタウンみたいなところなんだけど、オークランドは刑務所があるアルカトラズの橋を越えたところにあるんだよね。仮に俺たちのアルバムをSteve Albiniが録ったとしたら、それはそれで良いのかもしれないけど、オークランドやっぱりワルさがあるんだと思う」

――海外でのレコーディングは、ほかにどんなメリットがありましたか?

「英語の環境だったのが良かったかな。日本でも良い作業がいつもできてはいるんだけど、要求を何度も言っていると申し訳ない気持ちが生まれてきちゃったりしてさ。やっぱり日本語だと気使っちゃうじゃん?一生懸命やってくれてるし。そこで妥協しちゃうポイントっていうのが少なからず今まであって。でも英語だとグレーな言葉がない分、関係なく言い合えるっていうかさ。日本的な感謝のフィルターは1回取り除いてみよう、みたいな」

――たしかに、日本的な感謝の気持ちって、複雑というか、独特の湿りがありますもんね。

「そうなんだよね。岡崎さんはもちろん縁が深くて、腕も良いし、『First』はすごく気に入ってるんだけど。尊敬するエンジニアであると共に、切磋琢磨する仲間でもあるからさ。違う音も試したかったというか。スプリットの音源をEarhammerで録ってみて、ええなあ、と思ったし」

――スプリットとアルバムには同じ楽曲が収められていますが、別の時に録音されているんですか?

「うん、別のレコーディング。行く度にEarhammerも進化しててさ。今度出るHIGH ON FIREのライヴ盤もGreg(Wilkinson / BRAINOIL, GRAVES AT SEA, LAUDANUM)がミックスしてるから、ちょっと気になるもんね。彼は結構、エンジニアとしては今上り調子なんじゃないかな」

――今回は録音物に加えて、映像作品も同梱されていますよね。

「PVとかドキュメンタリーはちょっと違うことがしたくて。面白いことをやっていて、コミュニケーションが取れる人を考えた時に、近いフィールドにいた柴田くん(柴田 剛 / 『おそいひと』『堀川中立売』 ほか)が浮かんで。たまたま観て面白いな、って思ったPVが柴田くんの作品だったりしたこともあったしね。しかも彼はFRAMTIDの高山くん(NIGHTMARE / PUNK AND DESTROY)と一緒に住んでたことがあるでしょ。だからちゃんとパンクのマインドを持ってるし、そういう意味でも意思疎通が取れるから」

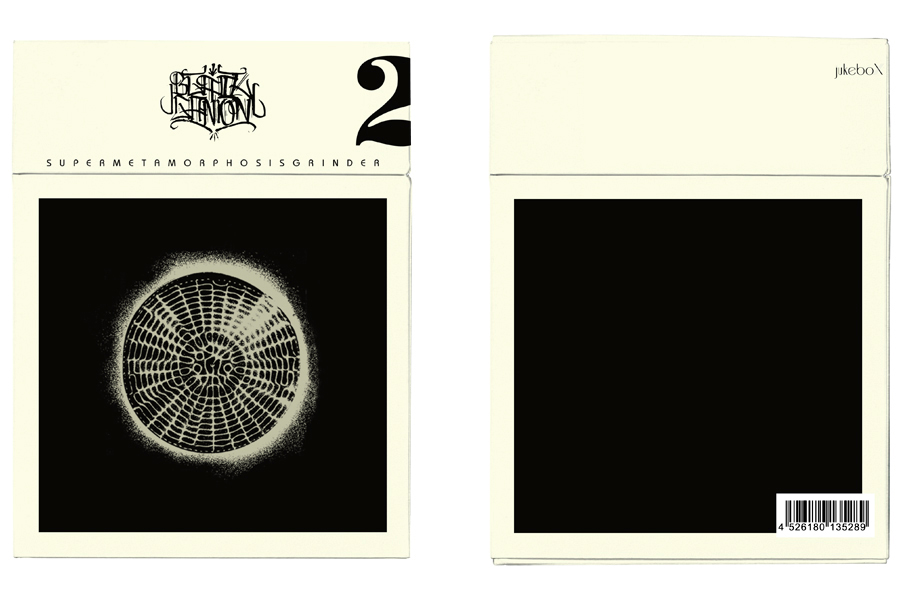

――映像もそうですし、箱使用のジャケットやポスターも重要なマテリアルですよね。

「うん、重要。箱はCHAOS CHANNELの時にも使ったから俺的にはそんなに特別なものでもないんだけどね。付録感もあるし」

――パッケージに対する拘りには、何か意味合いが込められているのですか?

「CDが売れないネガティヴ感より、売る楽しさを考えとったほうが良い、ってことかな。それは最初っからやってたから」

――封筒に入ったEPですね。

「そうそう。あれはCD棚に縦で入れさせないようにするコンセプトでさ。新譜の期間が過ぎても棚に入らないからさ、表向きに出すしかないでしょ(笑)?」

――なるほど(笑)。今回もそういう意図を込めて?

「そう。でもさ、インターネットがこれだけ普及しても、エディトリアル・デザインていうか、本の個性ってなくならないでしょ。色んなサイズがあってさ、最初にハードカバーが出て、広まってから文庫版が出るとか。画集だったら、どでかいサイズのものから、紙も柔らかい見易いサイズのものまで、色んな表現の仕方があるじゃない。楽しむポイントいっぱいあるから、絶対になくならないと思うんだよね」

――確かに、そういう部分では音楽のパッケージって自由度が低く見えますよね。

「そうそう。LPだとでかい分、ジャケットに対する工夫がたくさんあったと思うんだけど。だから買ってて楽しかったんだよね。CDはプラケースに入れるとなるともうフォーマットが決まっちゃうし、コンピュータにデータとして入れちゃえば一緒なのかもしれないけど、やっぱり“物”として触れられることが、イメージを伝える役割として重要だと思うし。何より、楽しいやん。畳むという行為を加えれば、皺は入るけど大きいものが提供できるとかさ。そういうことを考えるのって。本の歴史と比べたら、録音物の歴史なんて全然浅いでしょ。音楽自体は、録音技術のない時代からずっと続いてきた文化なのにさ。破滅の道を想像するよりは、まだまだ楽しいってことを考えたほうがポジティヴでしょ」

――宇野さんは普段、インターネットやコンピュータを普通の人よりもディープに使うお仕事をされていますよね。逆に、ネット配信に関して、ポジティヴな意見をお持ちだったりはしないのでしょうか。例えばまあ、トリルとかヴェイパーなんかはほとんどの音源を無料でばら撒いているわけですよね。あれはあれでネット配信のポジティヴな見せ方のひとつだとは思うんですよ。

「うん。俺もそうだと思う」

――BlACK GANIONとしてはそういうことは考えていないということですよね。

「たぶん興味がないんだろうね。職業柄どれだけ駆使していようとも。アナログ的な、動物的な感覚を麻痺させないっていう、また俺的にルールみたいなものがあって。あえてDTMはやらないとか。プロセスは分かってるし、できはするんだけどさ。洋服屋は止めたけど、ミシンもずっと踏んでるし。世代ももちろんあるけどね。ジャケットさえ邪魔、っていうミニマルな価値観も理解はできる。便利だから、っていうのも正しい意見だと思う。でも、そんなに便利競争に付き合わなくても良いような気がしてるしね。だから試聴とかもやってないし。それだけで聴いた気になっちゃいそうでしょ」

――でも最近は、逆に試聴がないとパッケージまでリーチしない、ということもあるじゃないですか。

「ね。それもすごく良く分かるんだけど。それでも、ウワサとかさ。言霊というか。それってすごい宣伝だと思ってるわけ。そういう魅力というかさ」

――謎めいた。

「そうそう。本を読んでる感じかな。映画というよりは、本を読んでる印象の方が俺たちには合ってる気がする」

――色んなことが集約されたアルバムになってしまいましたね。

「ね。欲張りというか。贅沢だよね」