ちょうどいい距離間に存在する国

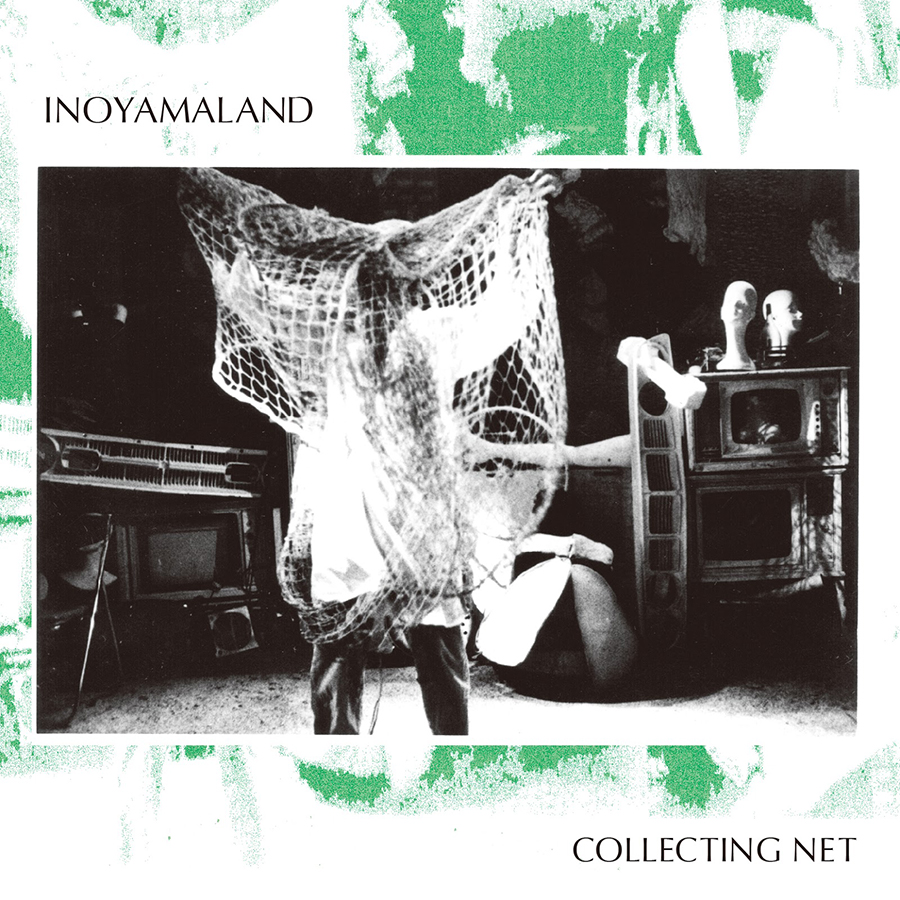

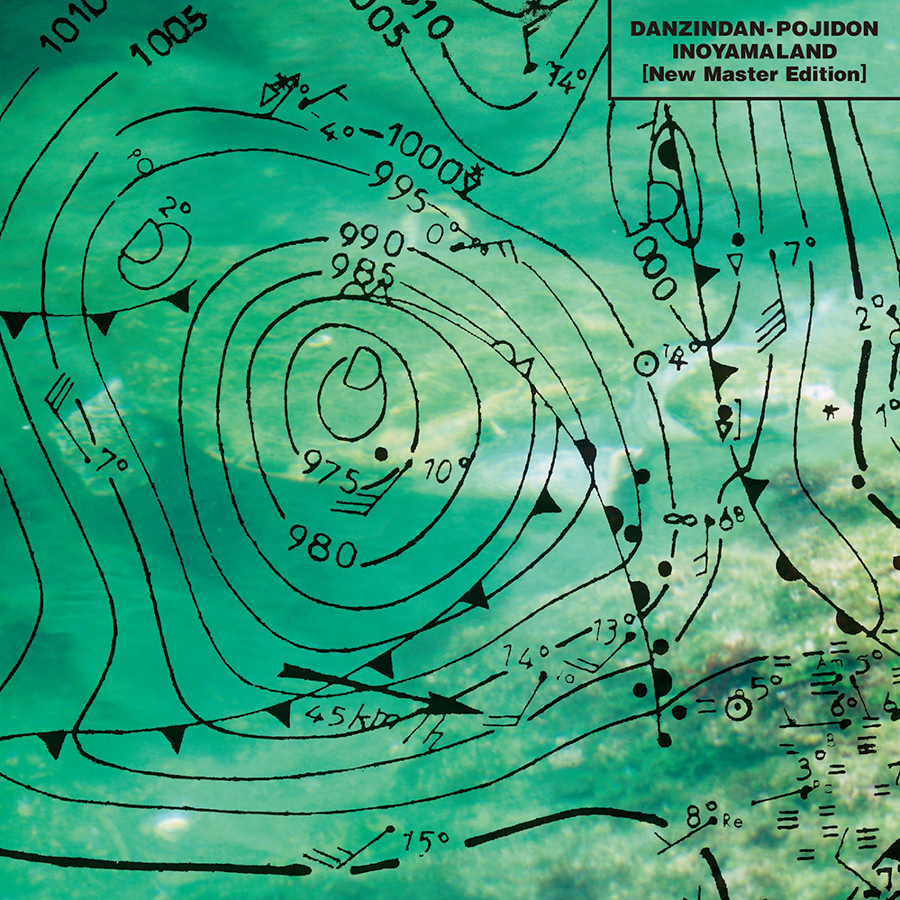

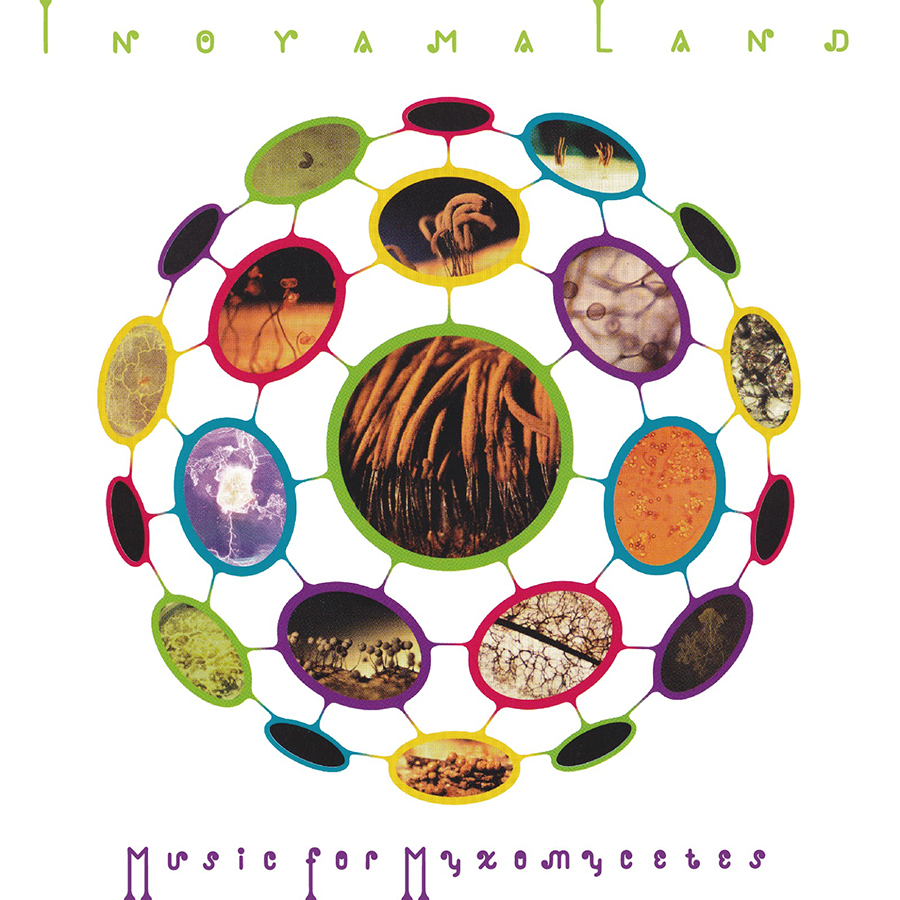

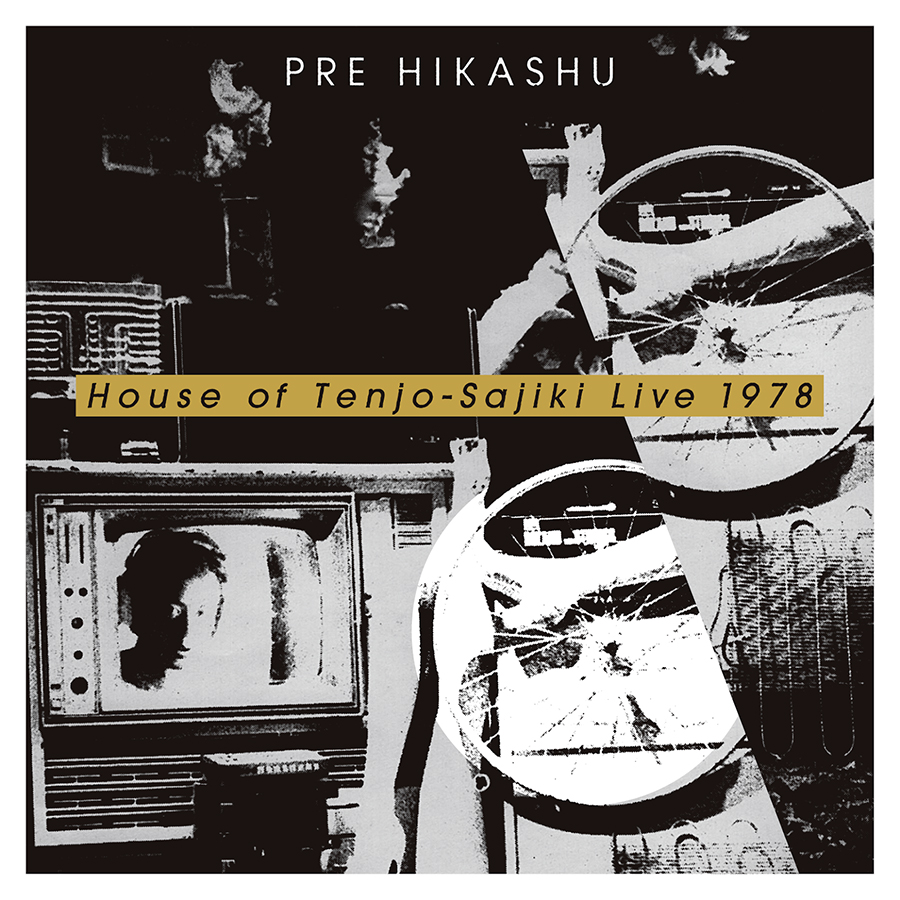

その貴重な音源群を、かつてTransonic Recordsのオーナーとして3rdアルバム『Music for Myxomycetes(変形菌のための音楽)』(1998)のリリースを手がけた永田一直が主宰するExT Recordingsが続々とリイシュー。巻上主宰劇団・ユリシーズの1977年公演のために制作され、INOYAMALANDひいてはヒカシュー結成のきっかけとなったサウンドトラック『COLLECTING NET』の初音源化を皮切りに、山下の従甥にあたる益子 樹によるミックス / リマスタリングでオリジナル・マルチトラックからデジタル化された『DANZINDAN-POJIDON』、環境音楽制作会社・Sound Process Designが運営し、芦川 聡、吉村 弘らの作品も手がけたレーベルCrescentから1997年に発表した2ndアルバム『INOYAMALAND』のリマスター版、未発表テイクやライヴ音源などを収録した2枚組のエクスパンデッド・エディションとなった『Music for Myxomycetes(変形菌のための音楽)』、さらには1977年秋から1978年夏までの短期間、井上・山下が中心の即興演奏集団として活動した原初のヒカシュー“PRE HIKASHU”による天井棧敷館でのライヴ音源も、Transonic Recordsからのリリース時(1998)とは異なる内容で発売されています。5月15日には、1978年から1984年にかけての“昭和期”ライヴ音源をコンパイルした『Live Archives 1978-1984 Showa』も発売予定。井上自ら執筆したライナーノーツ、岡田 崇、MATERIAL(CARRE)が手がけるニュー・デザインなど、それぞれ初出とは少しずつ異なるアーカイヴァルな仕上がり。井上・山下の愛着、永田のオリジナルに対する敬意も伝わる好シリーズです。

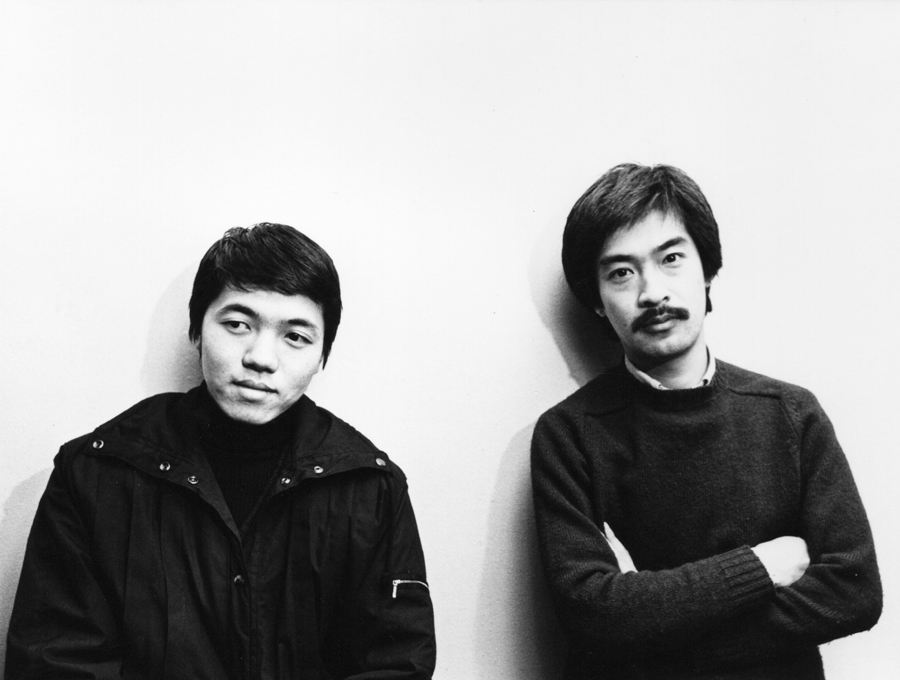

これを記念して、本稿では井上(以下 I)・山下(以下 Y)両氏に出会いから現在までの軌跡を振り返っていただくと共に、“INOYAMALAND”とは何なのかを改めて分析していただきました。シリーズのライナーノーツと併せてご一読ください。

1980年代、ニューウェイブとアンビエントのはざ間にはユニークな音楽があったのです。その時期にリリースされた日本の音楽が、今世界で聞かれるようになってきました。イノヤマランドはその中でも希少な音楽として、忘れられることなく今に至ります。今から35年前にリリースに関わったままでしたが、失われた宿題の提出には新鮮な驚きがありました。イノヤマランドという地方の、天気予報を聞いているような、奇妙な心地よさは今も変わりません。

――細野晴臣 2018年7月11日 (『DANZINDAN-POJIDON』リイシューにあたって)

取材・文 | 久保田千史 | 2018年9月

――突然『COLLECTING NET』のような作品が出来上がるとは到底思えないので、それ以前の遍歴をお伺いしたいです。

Y 「だいぶ昔なんで、井上くんと僕とで記憶にズレがあるんだけど……(笑)。先に話すと、僕は1976年に、黙示体っていう劇団のスタッフをやっていたんですよ。黙示体の芝居は、知り合いが出演していたからArs Nova(アルス・ノーヴァ | 東京・阿佐ヶ谷)ってところに観に行ったことがあって。そこの音響スタッフの募集が『ぴあ』に載っていたんだけど、普通はなかなかそういうの載らないから、恐る恐る電話してね。座長(行田藤兵衛さん)と会うことになったんですよ。そこで“次回の芝居の準備ができているから、手伝ってください”って言われて」

I 「ふ~ん」

Y 「そのときに藤兵衛さんがね、“うちにはすごい音響スタッフが揃ってる”って言うの。ひとりは膨大な量のエアチェックのテープを持っていて、もうひとりはとんでもなく高い楽器を持っているって。後から考えれば、その膨大なテープを持っているっていうのが……」

I 「海琳(正道)くん(三田超人)?」

Y 「そうそう。高い楽器を持っているのは井上くんのことだったんだよ」

I 「あはは、黙示体のスタッフでもなんでもないじゃん。勝手にスタッフにされてたんだ(笑)」

Y 「そうそう(笑)。それは、その芝居に役者として出てた巻上(公一)くんが、藤兵衛さんに吹き込んだネタだったんだよね」

I 「それを藤兵衛さんが、知り合いの知り合いは全部俺のスタッフ、みたいに(笑)?」

Y 「そんな感じ(笑)。それで数日後に事務所に行ったら早速“歌が1曲欲しいから作ってくれ”って言われたんですよ。歌詞を黙示体の脚本家だった花輪あやさんが書いていて、メインテーマになる曲だったから、これはすごいな、って思って。そのとき、練習が終わって事務所に戻ってきた人たちの中に、巻上くんがいたんですよ。“役者です”って紹介されて、何気なく話していたら、Brian Enoの話になって。僕もEno大好きだから盛り上がってさ」

I 「巻上くんはその頃、ROXY MUSICのファンクラブの会長だったんだよね(笑)」

Y 「うん(笑)。それから少し経って曲が出来たからカラオケを録音することになって、そのときに井上くんに会って……」

I 「いやっ、それは山下さんの記憶違いだよ。僕、その演奏に参加してないもん」

Y 「うん、演奏には参加してない。井上くんの楽器を借りて、僕が弾いたわけ」

I 「ひょっとしたら挨拶くらいはしたかもしれないけど、会ってもいないかもしれない」

Y 「会ったって!井上くんのCrumarを借りたんだもん」

I 「巻上くんが来て持っていった記憶はあるんだけど……まあいいや(笑)。それだけ短期間にいろいろあったっていうことだよね」

Y 「そうそう。僕が劇団のスタッフになってから、井上くんとセッションするまでにはそんなに間がないんだよ」

I 「思い出した。僕はその頃、東京キッドブラザースっていう劇団で舞台監督をやっていたんですよ。それで巻上くんが持っていたWurlitzerのエレピをキッドに貸してもらったりしていたんですけど、一旦返してくれって言われて、キッドの事務所から練馬まで返しに行ったんだ。……練馬で録音したでしょ?」

Y 「練馬はリハーサルかな?録音は西荻窪のスタジオでやったから。Crumarを借りに行ったときに井上くんもいて、そこにメロトロンがあったんだよ」

I 「もうメロトロンあった?」

Y 「あった。そのとき井上くんがいきなり、Robert Wyattの曲を弾き始めたの」

I 「“O Caroline”?」

Y 「そう。それで、こいつちょっと只者じゃないな、って思ったんだよ(笑)」

I 「もし『ゴジラ』の曲を弾いていたら、今の関係はなかったわけね(笑)。それが初対面だったの?」

Y 「うん、たぶんね。井上くんはカラオケの演奏には入ってないけど、芝居には舞台美術で参加してたんだよね」

I 「うん、幅6mの巨大な龍の屏風絵を描いた。19歳か20歳の頃だよね」

――黙示体の劇中曲を作る以前にも、作曲の経験はあったんですか?

Y 「僕は小学生の頃から友達とバンドをやっていたわけ。最初はカレッジ・フォークから始めて。マイク眞木みたいなのとか。そこからすぐにジャズに興味が移って」

I 「でも編成はフォークのままなんだよね。アヴァンギャルド・フォークになっちゃう(笑)」

Y 「フリー・ジャズも好きになるんだけど、ジャズもどきのセッションをやるきっかけになったのはね、Antônio Carlos Jobimだったの。“イパネマの娘”にいたく感動して。ジャズ・セッションといっても、インチキなやつなんだけどさ(笑)。こないだ、その頃の友達の家に50年ぶりに遊びに行ったら、“山下、こんなの出てきた”ってテープを聴かせてくれたんだよ。中学2年のときのセッションを録音したやつ。彼はドラムで、ドラムっていうかスネアとハイハット。あとギターと足踏オルガン、リコーダーだけで“イパネマの娘”を演奏してるの。リコーダーで入って、途中でサビが難しいからラララって口でやって、そこから足踏オルガンでアドリブになるんだけど、それをやってるのが僕らしいんだ(笑)。記憶にないんだけどさ、彼が“どう考えても山下しかありえない”って言うの」

I 「それは破壊力すごそうだね(笑)」

Y 「ところがね、今と全然変わってない(笑)」

I 「わかるわかる(笑)」

Y 「本当に、全く、何も変わってない(笑)。この頃にもう、こういうことをやっていたのか……って思ったよ」

I 「それもCD出しましょうよ(笑)」

――(笑)。井上さんは『COLLECTING NET』以前から、演奏はされていたのでしょうか。

I 「いや、演奏らしい演奏はやっていなくて、最初はメカニックへの関心から電子楽器が好きになったんですよ。東京キッドは生のロック・バンドが芝居のバックで演奏するスタイルだったから、楽器のセッティングの手伝いをするようになって、楽器のことや音響のノウハウなんかをいろいろ勉強したんです。そういう中で、東京キッドがメロトロンを使い始めるんですけど、これはすごくおもしろい楽器だ!って惹かれていって。演奏したい楽器というよりは、中に録音したテープが入っていて、それを再生するっていう構造がね、魔法の箱みたいに感じたんです。でもメロトロンは定価で100万円くらいする高嶺の花だったから、僕は最初、安いCrumarっていうメーカーのストリングス・キーボードを買いました。その後、巻上くんたちと練馬で共同生活を始めた頃に、新品のメロトロンがものすごい安値で売られていることを知って即座に購入したんです。どうやらその頃に山下さんと知り合ったようですね。それからRolandが普及タイプのパッチ式システム・シンセサイザーを出してくれたので、それも手に入れて。当時、東京キッドは大きな仕事もしていたからギャラは良かったんです。シンセを買ったのも、波形をいじっていろんな音が出るっていう機械的なおもしろさからですね。鍵盤を弾くというよりはパッチをグニュグニュやって遊ぶみたいな。おもしろくて仕方がなかった。そんなことをやっていたら、イギリスのプロのバンドにもそういうシンセ弾きがいるらしいっていう話を耳にして。巻上くんに教えてもらったROXY MUSICにいる人だってわかったんです。その人は最初、“エノ”って呼ばれていたんですよ」

――“エノ”?? ああ~(笑)。

Y 「そうだよね、日本盤のオビには“エノ”って書いてあったよね(笑)」

I 「そう、そのエノさんっていう(笑)、派手なお化粧をした、オジさんだかオバさんだかわからない人が、どうやら鍵盤を弾かずにグニュグニュやって変な音しか出さない、変な人らしいって知るわけです。それで興味を持つようになってからすぐに、安斎儒理さんていう、エノのファンクラブをやっている女性とも知り合って。だから、シンセを手に入れて最初に録音したテープが実は今でも残ってるんですけど、いきなりグニャグニャ。良く言えばアヴァンギャルド。ただただ変な音を出して遊んでいるだけ、みたいな。そこから少しずつ曲になっていったんですね。演奏から始めるのとは逆のパターンだったんです」

Y 「実は僕ね、初めて巻上くんと会った日の数日後に、今話に出てきた儒理さんの家に電話をかけているんですよ。音楽雑誌の一番後ろの、メンバー募集みたいなところに、“Enoのファンクラブを始めたいと思います”みたいなのが載っていて」

――エノの。

Y 「そう、エノの(笑)。おもしろそうだから電話したんだけど、それが儒理さんだったの。そのときに、彼女は“昨日、ROXY MUSICファンクラブの巻上さんという人に会いました”って言っていたんだよね」

I 「短期間にいろんな人が集まってきたっていうことだよね」

Y 「そうそう。その後ファンクラブが具体化して、儒理さんは“Main Stream”っていう会報を作ったんだけど、その取材で受けたのがヒカシューの初インタビュー、78年の4月かな」

I 「INOYAMALANDじゃなくてヒカシューの取材だったんだっけ。そっかそっか」

I 「その記事が載っている号と一緒に、僕らの音源を送ったんだよね、Enoに」

Y 「うん、送ったかも」

I 「儒理さんがEnoに送ったんだったと思うよ。そこそこ評価されたんじゃなかったかな。忘れちゃったけど」

――えー!すごい。想像していた以上に、INOYAMALANDにとってBrian Enoは影響絶大だったんですね。

Y 「絶大。でも僕と井上くんでは、入口がちょっと違うんだよね。僕は最初、Frank Zappaが好きだったの。でも、自分で音楽をやる場合、これはできないな、と思っていて」

――技術的に?

Y 「そう。最初の頃のZappa、メジャーになる前の“Verve時代”っていうのがあるんだけど、その頃はまだテープ・コラージュとかをやっていて。途中からFlo & EddieっていうTURTLESのメンバーが入ってきて歌ものが中心になって、ポップになっていくんだけど、そのあたりからちょっとダメになってきて」

I 「ポップになるとダメになるパターンね」

Y 「Enoを聴くようになったのは、実はLa Monte Youngの影響なんですよ。ROXYは知っていたんだけど、ROXYには興味がなくてね。EnoはROXYに入る前の美術学校時代に、La Monte Youngの曲を演奏していたっていうのを何かの記事で読んだんだよ。そんな頃に、池袋のヤマハに行ったら、『(No Pussyfooting)』(Fripp & Eno, 1973)があったわけ。ジャケを見たら、A面1曲、B面1曲だったから、これだな!って思って。もう、聴くまでもなく(笑)」

I 「あはは(笑)」

Y 「自分で音楽をやるならたぶん、こっちのほうがやり易いって思ったわけ。当時はタージ・マハル旅行団(小杉武久)の影響もあって。ただずっと、一緒にやる人が見つからなかった。そういうときに出会ったのが井上くんだったんだよね」

――絶好のタイミングで出会われたんですね。

Y 「そうそう。今、だんだん井上くんが“O Caroline”を弾いた日のことを思い出してきたけど、僕が適当にエレピを軽く弾いてると、井上くんが勝手に演奏に絡んできたんだよ」

I 「本当に?それってINOYAMALANDが誕生した瞬間じゃないの(笑)」

Y 「僕の弾いてる曲を聴いて“その曲って何ですか?”っていうんでもなくてさ。弾いてると、なんだか絡んでくるわけ」

I 「僕は後のヒカシュー時代に、『Keyboard magazine』か何かのメロトロンの記事で、“一番のお奨めメロトロン作品”というお題だったんですけど、他の人はけっこうプログレの、『クリムゾン・キングの宮殿』とかを選んでいる中で、MATCHING MOLEの“O Caroline”をジャケットと一緒に紹介した記憶があります」

――井上さんはそういう、所謂カンタベリー周辺がずっとお好きだったんですか。

I 「そうですね。僕は1974年だから17歳のときに半年間、東京キッドと一緒にロンドンとNYに音響と美術のスタッフとして行っているんですよ。イギリスで居候させてくれた人が、Robert WyattだとかPINK FLOYDのRoger Watersなんかと個人的に親しい人で。その人のコレクションを毎日、仕事が終わって帰ってからずっと聴かせてもらって。カンタベリー系とかあのへんのをね。その家の1階にガレージがあって、そこで舞台の大道具を作ったり、ペンキを塗ったりしていたんだけど、隅っこにボロボロのアップライトピアノがあって。ここは音楽をやる人も使ったりするんですか?って聞いたら、“昔ここでデビューする前のROXY MUSICが練習していたんだよ”って言うんですよ」

――なんて奇遇な。

I 「近所から苦情が来たらしくて。音が大き過ぎたんですか?って聞いたら、そうじゃなくて、下手過ぎたから苦情が来たんだって(笑)。その話がすごく印象的で」

――いろんな偶然の積み重ねがあるんですね……。でも、ROXYと言えば巻上さん、巻上さんと言えばヒカシューですが、『COLLECTING NET』の時点ではお2人が “ヒカシュー”と名乗っていた、というか最初はお2人がヒカシューそのものだったんですよね。

Y 「そうそう」

I 「『COLLECTING NET』の音楽を始めるにあたって、山下さんが武満 徹さんの曲からインスパイアされて名前をつけたの」

Y 「うん、何か自分で始めるときは“ヒカシュー”っていう名前にしよう!って。少し前から決めていたの(笑)」

――でも今は、ヒカシューは巻上さんとイコールみたいな感じですよね。それについてはどう思っていらっしゃるんですか(笑)?

Y 「それはいいんじゃないかな?と思って。一応どこかで©になっているんじゃない(笑)?」

I 「ないない(笑)。ただ、『DANZINDAN-POJIDON』を83年に出すときに、もう“こっちもヒカシュー”っていうわけにはいかないから、新たに“INOYAMALAND”っていう名前を作ったんですよ」

――井上さんが書かれたリマスター盤『DANZINDAN-POJIDON』のセルフライナーを読んでおもしろかったのは、細野さんはINOYAMALANDの“land”をジオグラフィカルなイメージ捉えていらっしゃいますけど、実はテーマパークっぽいイメージで“land”がつけられたということです。

Y 「それはたぶん井上くんの誤解なんだよ。ディズニーランドのTシャツを着ていたって言うけど、着てなかったんですよ」

I 「着てた着てた!絶対着てた!何年着られるかギネスに挑戦!みたいなこと言って、穴があいても着てたじゃん」

Y 「着てないよ。だって僕、80年代は反ディズニーランドだったもん」

I 「そうなんだ(笑)」

Y 「だからPRE HIKASHU時代には着てたけど、INOYAMALANDになってからは着てないんだよ」

――じゃあ“land”は何だったんだ(笑)!?

I 「何だったんだろ(笑)」

Y 「まあ、あの頃は『On Land』(『Ambient 4』Brian Eno, 1982)もあったし」

I 「それを言ったら話が終わっちゃう(笑)」

Y 「いやいや、つまり、井上と山下のエリアっていうか、国っていうか。そういう意味での“land”だったんだと思う」

I 「そういえば『DANZINDAN-POJIDON』が出たときに僕、ヒカシューのファンクラブの会報に書いた……。その頃は神奈川県の湯河原に住んでいて、そこで録音した曲もレコードに入っているんですけど、隣町に真鶴っていう小さな半島があるんです。そこに小さな水族館(真鶴水族館 | 1990年頃閉館)があったり、サボテンランド(真鶴サボテンランド | 2004年閉園)の中にクジャクを放し飼いにしている大きなケージがあったり。レコードの表ジャケは水族館の生簀にいた海亀だし、クジャクはサボテンランドにいたクジャク。そういう地元エリアの話をいろいろファンクラブの会報で紹介して、“もしかしたらここがINOYAMALANDなのかもしれない”みたいに書いた記憶がある」

Y 「でもそれ、後付けでしょ(笑)?」

I 「うん、かなり後付け(笑)。レコード発売の後に考えた」

Y 「でもたしかに、僕と井上くんの間には、湯河原と吉祥寺っていうのはあるよね」

I 「うん、あるね」

Y 「その土地の何を具体化するっていうんでもないんだけどさ。井の頭公園(東京・吉祥寺)でセッションした曲を、湯河原の井上くんの家で作り始めると、結局、湯河原と吉祥寺のイメージになる。それがINOYAMALANDのベースにあるわけですよ。演奏が途中で煮詰まると、井上くんと温泉街を散歩したりだとか。2ndに入っている曲ですごく思い出すのは、ある曲を作っていて、サビのところでもうひとつ音が欲しいな、っていうところで行き詰まるわけ。それで井上くんと散歩に出たの。ちょうど雨上がりでね、水たまりにアオスジアゲハが何匹も給水に来ているわけ。僕たちが通ると、それが一斉に飛び立って。そうすると、帰った後に井上くんがそのイメージで弾いて、“山下さん、こんなのどう?”って言うわけ。僕も“あっ、それだね”って答えてさ」

I 「あぁ……覚えてる」

Y 「INOYAMALANDはそういうものなんじゃないかな」

――素敵なお話です……。日常的でもあり、ファンタジックでもありますね。細野さん考案の“ウォーター・ディレイ・システム(Water Delay System)”も、現実なのか幻想なのか謎めいていて、気になってしまいます。あれは技術的に、再現可能なんですか?

I 「可能ですよ。水槽さえあれば。まず、水槽の外側にスピーカーをガムテープで貼り付けるんです。だから厳密に言うと、振動しているのは水槽のガラス面なんですね。その振動が、水槽の中に吊るしたマイクに伝わる。マイクにコンドームをかぶせて吊ったんですけど(笑)。そうやって収録した音を卓に戻して、素の2ミックスと合わせます。実は水中ってディレイ効果は全く生まなくて、むしろ空気中よりも音の伝達は早いんです。だから、あれは細野さん一流のファンタジーなんですよね。たぶん細野さんもそれは最初から重々承知の上で“ディレイ”って言ったんだと思う。だから、澄み切った透明感とかは全然生まないんですよ、あのシステムは(笑)。むしろモコモコした音になっちゃう。でもそれが良い。彩度の強過ぎる絵に曇りガラスをかぶせて落ち着かせるような。そういう効果で独特の風合いが出たんだと思う」

Y 「一番の効果っていうのは、“これは一体何なんだ?”っていうところだと思うよ。図と共にね。今でも語り草になるっていうのはさ。細野さんが出してくれた、すごいオマケ効果っていうのかな(笑)」

――なるほど(笑)。でも良いお話です。そうして出来上がった『DANZINDAN-POJIDON』は、日本における“アンビエント(ambient)”の先駆けとされていますが、その時点ですでにアンビエントという概念は持っていらっしゃったのでしょうか。

Y 「Enoが『Discreet Music』(1975)の後に、今度はHarold Budd、Laraajiとかを出し始めたのが“Ambient”っていうシリーズだったんだよね。最初が『Music For Airports』(『Ambient 1』1978)で。アンビエントっていう言葉はそのときに出てきたんじゃないかな。たぶんね」

I 「それ以前の、今で言うアンビエント的なものについて、僕らは“エンヴァイアランメント・ミュージック(environment music)”っていう言葉を使っていた記憶がある。そういうのはフィールド・レコーディングのものが多かった。お寺の鐘の音が片面30分入ってるだけとか、“ビー・イン(be-in)”って言って、セントラルパークのヒッピーたちが煙で良い気持ちになって太鼓を叩いているのが30分入っていたりとか。そういう録音をエンヴァイアランメント・ミュージックとして扱っているレコードは何枚かコレクションしてた」

――井上さんのセルフライナーによれば、『DANZINDAN-POJIDON』の時点でRaymond Murray Schaferには触れていらっしゃったんですよね。

Y 「それもたぶん、井上くんの勘違いだと思うんだよな……。僕はMurray Schafer全然影響受けてないし、全然好きじゃない(笑)」

I 「えーー!え?なんでなんで?Schaferからタイトルをつけたのは僕、よく覚えてるよ?」

Y 「“似てるからやめろ”って言われたのかもしれないな、逆に」

I 「そうかもね。“似てる”みたいなのはちょいちょい出てくるんだよね。2ndの最後に入ってる“笑う蜩”も、Virginia Astleyって言われてたよね」

Y 「Virginia Astleyは好き(笑)」

――あはは(笑)。アンビエントという言葉の発生以降は、INOYAMALANDの音楽をアンビエントとして捉えていらっしゃったのでしょうか。

Y 「“アンビエント”が出てくる前に、エンヴァイアランメント・ミュージックをもう少し広い意味で捉えた“環境音楽”があって。それが僕たちがやろうとしている音楽に一番近いジャンルかな?とは思ってた。自分たちでも環境音楽って言ってたし。あくまで一番近いジャンルとしてね。そのうちにアンビエントっていう言葉が出てきたけど、自分たちの音楽をアンビエントって言うことはなかったな」

I 「周りの人たちがいつの間にかアンビエントって呼んでくれるようにはなったけど」

Y 「うん。少なくとも80年代までは環境音楽って言っていた記憶がある。アンビエントはあくまでもEnoのレーベル名みたいな感じで、ジャンルとして言っていた記憶はないのね。ジャンルになるのは、クラブ・ミュージックが出てきてからじゃないかな。1990年代に入ってからだと思う。80年代は、アンビエントって言っても相手に通じなかったりね。環境音楽って言えばなんとなくわかってもらえたんだけど。90年代以降のアンビエントは、テクノ以降のまた違う文脈になってくるし」

I 「僕と山下さんは、言葉とか名称がすごく混乱していた70年代の後期に音楽を始めたんですけど、あの頃は下手するとロックのジャンルに入れられていたような音楽でもあったんですよ。例えばジャーマン・ロックなんかは、プログレッシヴ・ロックにカテゴライズされるんだけれども、完全に実験音楽みたいなバンドもあったし。エレキ・ギターが入っていれば、TANGERINE DREAMみたいなグループであっても“ロック”って言われちゃうような。結局ロックになっちゃったんだけどね(笑)」

Y 「そうそう。でもまあ、分けかたとしては逆にすっきりしたよね。ロックというジャンルが何でもアリになった」

I 「うん。その“何でもアリ”が拡散してゆくのがおもしろくて僕も音楽を始めたんだけれども、あっという間に“パンク”だったり、“ニューウェイヴ”だったり、ひとつの“ジャンル”になんか収束したがっちゃうんですよね、世間が。そういうところからなんとか逃れ逃れて、ヒカシューをやってみたり。ヒカシューに“テクノポップ”っていうレッテルが貼られる頃には僕たち、もう違う方向に行っていたり」

――それは意識的に、“抗う”気持ちがあってのことだったんですか?

I 「そういう感じでもなくて、単純に、自分で飽きちゃう。何かにカテゴライズされると、常にそこから外れようとする悪戯心みたいなのもあって。そういう意味では“アンビエント”っていう言葉にも、僕らの側からはあまり意識的ではなかったのかもしれない」

――ひとつお伺いしたいんですけど、ある種“アンビエント”や“環境音楽”と近似した分野として語られる“ニューエイジ”という文脈がありますよね。

I 「あったね!そういうの。懐かしい……」

Y 「あったあった」

――そちら方面との接点は全然なかったのでしょうか。

Y 「むしろ敵対視してたね、僕なんかは。コノヤロウ!って思ってた」

I 「そうなの(笑)?」

Y 「常に思っているのは、Enoもそうだし、John Cageなんかもそうなんだけど、陰と陽じゃないですか。Erik Satieもそうかな。非常に美しい曲と、そうでない曲がある。常に陰と陽があるからこそ両方が際立つんだけど、ニューエイジは陽だけって思ってたの。表面だけっていうか。だから、一緒にされるのは嫌だった。今でも“癒し系”とか言われるとすぐムキになっちゃう(笑)。音楽をやっているうちにスピリチュアルになっちゃったり、ニューエイジになっちゃったりっていうのなら、それはそれで自然な流れだから別にいいんだけどさ。たとえ宗教的になったとしてもね。でも、そっちが先にあって、その後に音楽があるように見えたんだよね。ニューエイジって。昔からジャズをやっているような人が平気でそうなってゆくのを、それはインチキでしょ!って見ちゃってたわけ」

I 「だから僕は今回、『DANZINDAN-POJIDON』再発の前に『COLLECTING NET』が出せたっていうのがすごく嬉しくて。この中には、綺麗なものもあるけれど、毒を含んだ音もいっぱい入っているんですよね。“DDT”みたいに、ノイズ・ミュージックのような曲も入ってる。それを含めてのINOYAMALANDをまず世に出すことができて、順を追って『DANZINDAN-POJIDON』というのは納得できた」

Y 「そうだね。当時はレコードだから、まあA面は比較的心地よく、B面はちょっと違う面を出すっていう意図もあって。それで山下サイドと井上サイドみたいになっちゃってるんだけど、そういうのは当時から意識してた」

――そういう部分を含めて、細野さんの“中間音楽”という言葉は、かなりINOYAMALANDにフィットしていたのではないかと思います。

I 「うん、おもしろいなって思って。“Medium”っていうのはレーベル名だったのかな?」

Y 「そうそう」

I 「そこにわざわざ日本語で“中間”っていう言葉を持ってくるセンスはすごく好きだった」

Y 「何の中間なのか、わからない感じとかね(笑)」

――たしかに(笑)。

I 「次は“期末”かな?みたいな(笑)」

Y 「Enoがほら、それまでの“ロック・ミュージシャン”とか“ジャズ・プレイヤー”とかっていうのを単に“ミュージシャン”、そこからさらに“ノン・ミュージシャン”って言い始めるでしょ。僕はそういうのがすごく好きでね」

――ヴォーカル主体のロックが主流の世にあって、フル・インストゥルメンタルのデュオを選択したのも、その意識の表れなのでしょうか。

Y 「たしかに、60年代の頃の僕は堅くて、音楽をやるにはメンバーがいないとダメとか、ロックをやるならヴォーカルがいないとマズいとか、ドラムとベースが必要とか。“インストゥルメンタルでもいいじゃない、別にドラムがいなくてもいいじゃない”みたいな意識にまでは辿り着けなかったの。でも70年代になると、例えばドイツからTANGERINE DREAMやKRAFTWERKが出てきて。そういうのが励みになって、これでいいんだ、って思えるようになったわけ」

――もうひとつ気になっているのは、お2人で音楽を始めるにあたって、どちらかが異なる楽器でもよかったわけじゃないですか。

Y 「ああ」

I 「うんうん、そうだね」

――それをあえてお2人ともシンセサイザーという形態にしたのも、ジャンルから外れる意図と関係があるんですか?

Y 「それは単純にCLUSTERとかTANGERINE DREAMとかの影響かな」

I 「それもあるけど、最初に2人で即興演奏をやっていた影響もあるかもしれない。その頃は野外で演奏することが多かったんですよ。井の頭公園のはずれとか」

――西園ですね(笑)。

Y 「そうそう(笑)」

I 「だから当然、電子楽器は持って行かないんですよ。僕は家が幼稚園なんで、子供が使うような木琴とか、赤ちゃんのガラガラとかね、そういうのを袋いっぱいに持って行って。山下さんは、何持ってきてたっけ?クラリネット?」

Y 「その頃クラリネットは持っていなくて、縦笛だとか、ウクレレだとか。あとオモチャのアコーディオンとかね」

I 「ああ、紙で出来てるやつね」

――へえ~!

I 「音の出るものだったら何でもいい、できるだけプリミティヴなほうがなお良い、っていう感じだったんですよ。それが下地として2人の間にあるから。いろいろ持ち寄って片っ端から使って、全く何も決めずに即興演奏を半日くらい平気でしてたよね」

Y 「一応記録として、カセットに録音してね。録音ボタンを押したらスタート、適当なところで停止ボタンを押したら終わり」

I 「そうそう。片面が終わったら一休み、みたいなね」

――決まったものをコンポーズする感じではなかったんですね。

I 「全然」

Y 「でもそういう風にやっていると、何か出来てきますよね。メロディなり、リズムなり。それを具体化したい思いはあるから、意識を楽器があるところに持って帰る。そこでINOYAMALANDの曲が出来てきたわけ」

――INOYAMALANDって、童謡とまではいかないですけど、メロディがとてもシンプルで、チャイルディッシュと言っても差し支えないであろう印象があります。それは、原点の玩具の楽器が影響しているのでしょうか。

Y 「それもあるし、僕はZappaへの反動もあったから。Zappaの複雑な曲に対して、できるだけ単純な曲にしたかった。例えば“ド”と“レ”しか使わないとかね。そういうのは意識してた。La Monte Youngとか、まあTony Conradもそうなんだけど、1つの音しか使わなかったりするじゃない?その影響もあった。でもあれじゃあちょっと、“曲”にはならないから(笑)」

I 「そうなんだよね(笑)」

Y 「もう1つくらい音入れとくか、みたいな感じ(笑)」

――そういうお話を伺っていると、INOYAMALANDはやっぱりパンク以降の音楽なんだな、って感じます。なんとなく、John Lydonが密かにジャーマン・ロックを聴いていた、みたいな話に近い気がするんですよ。

I 「ああ~(笑)」

Y 「そうかもしれない。EnoがROXY MUSICをやりながら、実験的なことをやるっていうのも同じだしね。両方ともEnoなわけじゃないですか」

――そうですよね。

Y 「今、急に思い出した。僕たち2人ともFripp & Enoの『(No Pussyfooting)』や『Evening Star』(1975)から影響を受けているんだけど、ある日、ラジオのロック専門音楽番組で、短い最新ニュースみたいなコーナーでね、こういうニュースが流れたんですよ。Fripp & Enoの次のアルバムを、BEE GEESがプロデュースするっていう」

I 「えっ……(絶句)、ごめん、続けて」

Y 「Fripp & Enoのアルバムを、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』の“Stayin' Alive”(1977)が大ヒットしたBEE GEESがプロデュースする。ガセネタだったんだけどさ(笑)、それを聞いた瞬間に、自分の中にひとつイメージができたのね。INOYAMALANDの音楽を、例えばMick Jaggerがプロデュースする。GRAND FUNKがプロデュースする。そうしたらどうなるか。そういうことを考え出すと、もう、何をやってもいいわけじゃないですか。良い意味でね。だから、そのガセネタはそういう意識として、すごく心に残ってる。実現したらおもしろい話だったんだけど(笑)」

I 「想像つかないよね(笑)」

Y 「でしょ?そのとき僕はね、身体の底からジ~ンときたわけ。すごいな!と思って(笑)。すごくメジャーなものと、僕らがやっている音楽が、実はすごく近いところにあるんじゃないか?って思ったり。そういう感覚はずっと、井上くんと始めてから今まで変わっていないんですよ。だから、決してマイナーなジャンルにいるとは思っていないし、特殊なことをやっているとは思っていない。メジャーっていう言いかたはおかしいけど、非常にわかり易いことをやっているのに、気が付いてもらえてないんじゃないかな?っていう(笑)」

I 「その感覚は、1970年代の前半くらいかな、“四畳半フォーク”っていう言葉が出てきた頃からあったかも」

――四畳半フォークですか……。

I 「うん。それまで、音楽をやる人っていうのは、特別なメディアに出て、特別にレコードを出したりする、特別な人たちだったんだけど、それを崩してくれたのが四畳半フォークだった。歌謡曲の世界とか、例えば音楽をやりたかったらナベプロに入らなきゃいけない、みたいな敷居が頑なにあったものを、路上や小さなお店で、ギター1本だけで自分を表現できるんだよ、って示してくれた最初の人たち。高田 渡とか、加川 良とかね。僕自身は音楽的にはのめりこまなくて、聴いている音楽の方向性は全然違うんだけど、高校時代は周りの同級生がこぞって四畳半フォークの虜になっていたし、音楽って実は、自分自身にすごく近いところから発信できるんだ、しちゃってもいいんだ、っていう感覚は、四畳半フォークから学んだところが大きい」

Y 「そうそう。PINK FLOYDの初来日(1971)を箱根アフロディーテに観に行った翌日に、中津川まで“フォークジャンボリー”を観に行く、みたいな」

I 「僕はそういうギャップを同時にたのしんでた」

Y 「だから、シンセで四畳半フォークをやっているのがINOYAMALANDっていう感じ」

I 「そういう感じは今もあるよね」

Y 「うん。非常に個人的な世界、まあ日記のようなものを、シンセで作るっていうのがINOYAMALANDらしさなんだよ。井上くんとセッションしていると、Robert Wyattの話をしているときもあるし、高田 渡の話をしているときもあるわけ。演奏でね」

I 「世が世だったらURCからデビューするのが夢だったりしたかもしれない(笑)」

――四畳半フォークって、パンクもそうですけど、DTMとか、90年代以降のベッドルーム・テクノみたいな感じだったんですね。

Y 「そうそう!まさにそういう感じ」

――90年代、チルアウト、ベッドルーム・テクノ以降の“アンビエント”では、旋律を排した作品が多く発表されましたが、そういうものからのフィードバックはなかったのでしょうか。

Y 「ああ。なるほどね。ところがね、私事だけど、『DANZINDAN-POJIDON』を録った1983年頃に音楽への興味がなくなっちゃったから、90年代の音楽って全く聴いていないんですよ」

I 「ヒカシューも辞めてね」

Y 「うん。僕は、60年代から70年代にかけての流れに影響を受けて音楽を始めたんだけど、80年代から世の中ではソフト & メロウとか、フュージョンとか、まあ僕から見ればすごく体制寄りの音楽がいろいろ出てくるわけ」

I 「でも、山下さんが音楽に興味がなくなっちゃったとはいえ、ずっと音楽の仕事は2人でやっていたんです」

Y 「うん。たまたま仕事があったから、環境音楽の。だから井上くんの家で曲を作るっていう作業はずっと続けてたの」

――ああ、もう、“作業”という感じで。

Y 「そう。2ndを出したいっていう気持ちはあったから、合間に作ってはいたの。でも、仕事で作るから多少意欲はあったにせよ、そんなに積極的じゃなくてね。井上くんに任せきりで、僕はちょっとポロポロっと弾いて、後は井上くんよろしくね、みたいな」

I 「うん、そのポロポロをどう組み立てるか?っていうのを毎回やってた。その集積が、1997年の2nd。あれは、いろんなところからいただいた環境音楽の仕事で録り溜めた曲を入れたんですよ」

――“仕事”としての作曲活動というのは、どのような経緯で始まったのでしょうか。

Y 「1988年にSound Process Designから“なら・シルクロード博覧会”(奈良)の音楽制作の話が来たのが最初で、それからですね」

――具体的に、仕事はどういう感じで進行するんですか?

I 「まず会場や現場に行って、まだコンクリ打ちっぱなしみたいなところで一日中、いろいろリサーチするんですよ」

――そんな段階から取り掛かるんですね。

I 「そうです。このホールだったら残響はどれくらいだろう?とか、音の減衰の感じをチェックしたり。そういうことをしながら現場を回って。戻ってきてミーティングをしてから曲を作るんです」

――『Music for Myxomycetes(変形菌のための音楽)』も、クライアントワークと言えばクライアントワークとして作られたものなんですよね?

Y 「僕が音楽への興味を失っていた頃、音楽から一番遠そうなものに興味が出てきちゃったんですよ。博物学だったりとか、学問の世界に入っちゃう。学者とかっていうのは、ミュージシャンとは一番遠いところにいると思って。南方熊楠を知ったのが大きかったんだけど、熊楠が研究していた粘菌のことを調べていたら、日本に粘菌を研究する会があるのを知ったんですよ。“日本変形菌研究会”っていうアカデミックな会。そこにいる人たちは音楽から一番遠いところにいるに違いないから、入会しちゃおうと思ってさ。粘菌を見ていれば、自然の中だし、スタジオでもなんでもないしさ。それでその研究会に入ったんですよ」

――本当に入会したんですか(笑)。

Y 「素人でも入れてくれるって言うから(笑)。それで、会報なんかが送られてくるようになったんですけど、ある日、ある会員の方からの手紙がうちに届くんですよ。“会員名簿の中に名前を見かけたんだけども、私が大変好きなグループのメンバーと同じ名前だ”って」

――因果な(笑)。

Y 「その人が、熊楠の研究で有名な郷間秀夫さんだったの。ヒカシューから一番遠い世界に行ったはずなのに、そうやって引き戻されたというか。やっぱり逃れられないんだな、って思ったよ(笑)」

I 「郷間さんは、熊楠研究の大家なんだけど、同時にジャーマン・ロックの研究家でもあったの」

Y 「彼からそういう手紙が来なかったら、何も知らずにいられたんだけど……(笑)。それから郷間さんとの付き合いが始まって。僕は研究会のほうは3年で卒業しちゃったんだけど、それから何年も経ってから“変形菌の世界”っていう展覧会の音楽を依頼されたんですよ。郷間さんから」

I 「そうそう。郷間さんとの付き合いで生まれたんだよね」

Y 「僕が最も音楽から離れた世界に逃げていった結果、発生した仕事なわけ(笑)。国立科学博物館(東京・上野)でやった音楽で、30分くらい作ったのかな?」

I 「うん」

Y 「会場でリピートで流すやつね。そしたら郷間さんが、すごく評判が良いからCDにしませんか?って言うんですよ。研究会の会員に売るから、って(笑)」

I 「限定で作りませんか?みたいな話だったんだよね(笑)」

Y 「ちょうどそのとき、すごいタイミングで初めて永田さんが連絡してきてくれて。それで今があるわけ」

――重ね重ね、いろんな偶然が続いているんですね……。2ndに収録されている楽曲以外にもクライアントワークはたくさんあったと思うんのですが、その音源は今はどうなっているんですか?

I 「音源として発売するっていう項目が当初から契約の中にないんですよ。現場でどれくらいのスパンでどんな風に曲を流そうか?という、設計の段階から作り始めて納品する曲だから、はなからCDにするという発想はないんです」

Y 「そうそう。だから、ものによってはINOYAMALANDの音楽とはかけ離れたような曲を作ることもあるわけ。逆に言えば、INOYAMALANDではできないけど、ここではやっちゃっていいのかな?っていう。こんなことやってたの?ってびっくりするような、INOYAMALANDらしからぬ音も作っていたんですよ」

I 「うん。伊福部 昭さんや武満 徹さんが、ご自身の純音楽では絶対やらないような遊びや冒険を、映画音楽では自由にやっていたような」

Y 「そういう発想はあったよね。自分の中では営業って割り切れるし、逆におもしろみがあるんだけど、それを音源として発表するとなると、ちょっと違うかな?みたいな曲がたくさんあった。でもね、それも30年くらい昔の曲なんで、今聴くと、まあ良いかも、みたいな気になってきて(笑)」

I 「だんだん、良くなってくるよね(笑)。2ndにもそういう曲が入ってると言えば入ってるんですけど。あの中で覚えているのは、宇都宮かどこかの駅前噴水のために書いた曲。何曲か入ってる。それくらいかな。あとはプロモーション・ビデオだとか、映像のために作った曲が多いかな。学研の『ムー』っていう雑誌のビデオ版の音楽なんかも何曲か入っていたりする」

――『ムー』のお仕事なんかもされていたんですね。

I 「うん。『ゴジラ伝説』でお付き合いがあった東宝の映像事業部からお話をいただいて。後に“平成ゴジラ”シリーズの特技監督になった川北紘一さんが、当時そういうビデオの仕事をしてたの。それで“井上くん音楽やってよ”っていうことでやらせてもらったんですよ」

――『ムー』のお話が出てきたので少々お伺いしたんですけど、1995年にオウム真理教による“サリン事件”があって、その前後でニューエイジ的なものに対してかなり批判的な風潮があったと思うんです。

I 「そうだよね」

――その煽りみたいなことってありしましたか?“シンセサイザー・ミュージック”とか“アンビエント”みたいな括りで。

Y 「僕らは全然なかったよね」

I 「うん。僕らはニューエイジと呼ばれるものから距離を置いてたし、全然違うものだって僕ら自身も捉えてたから(笑)」

Y 「逆に、真面目なニューエイジの人からしたら、僕らはニューエイジに聴こえないんだよ。たぶんね」

I 「そうそう。仲間に入れてもらえなかったの。僕があの一連の出来事ですごく残念だったのは、インド音楽をやっている友達が演奏の場を一気に失ってしまったこと」

Y 「ああ……」

I 「僕が山下さんと知り合った頃の、最初のヒカシューの音源を、永田さんのレーベルから“PRE HIKASHU”っていう名前で出しているんですけど、あのメンバーの中にはタブラ奏者の逆瀬川(健治)くんだとか、シタール奏者の若林(忠宏)くんとかがいて。僕は彼からシタールを習ったりもしてたの。インド音楽は大好きだったんだけど……」

Y 「そうだね……。PRE HIKASHUは本当に本当のINOYAMALANDの原型だもんね」

――そうですね……。すみません、話を戻しましょう。山下さんが音楽への興味を失っていた80年代、井上さんはどうだったのでしょう。『ゴジラ』関連のお仕事からは熱意が感じられますが。

I 「うん、既存の音楽に対する興味が失せるというよりは、伊福部 昭という存在が僕の中でどんどん膨らんでしまって、そのことでたくさん仕事を始めたものですから、他を聴く時間がなくなっちゃったっていう感じでした。伊福部さんの音楽を世に出すためには、どんな方法があるだろうか?って考えて、ありとあらゆる企画書を書いて、あらゆるレコード会社に持って行って、こういう全集を作りましょう、こういうオムニバスを作りましょう、っていうことをやってたのが、80年代後半から90年代にかけて。だから、僕もやっぱりその時代、バブル絶頂の頃の音楽っていうのは全く聴いていなかったんですよ」

――念のためお伺いしたいんですけど、そもそも伊福部がお好きだったんですか?ゴジラがお好きだったんですか?

I 「ゴジラです。小学校の頃は怪獣映画を必ず観に行って、怪獣の絵をたくさん描いたりする子供だったんです。“伊福部”という漢字の読み方なんて、もちろん小学生だから知らないし。だから、伊福部 昭という人が音楽をやっていたというのを知ったのは、ずいぶん大人になってから。大学生くらいだったかな。それまで伊福部さんは、映画音楽を一切レコード化してこなかったんですけど、“もう映画音楽の仕事はやらないだろうから”ということで初めて許可して、1977年に1枚のLP(“日本の映画音楽”シリーズ『伊福部昭の世界』, 東宝レコード)が出るんですよ。ちょうど山下さんと2人で音楽を始めたばかりの頃に、伊福部 昭と再び出会ったんです」

――それはまたすごいタイミングで……。山下さんは、井上さんのゴジラ仕事をどう見ていらっしゃったのでしょうか。

Y 「僕は全然興味ないから。勝手にやってくれっていう感じ(笑)。僕は一切怪獣映画を観てなかったの。ああいうのが出てきたのは僕たちの時代なんだけどさ。たぶん。1952年くらい?」

I 「最初のゴジラは54年」

Y 「54年か。僕は52年生まれだから、物心つく頃には怪獣映画がたくさんやっていたんだよ。でも全然興味なかった。大人の映画にしか興味がなくて」

I 「(笑)」

Y 「子供の頃から大人の映画にしか興味なかった。高校生の頃にはピンク映画ばかり観てたしね」

I 「すんごい詳しいよね(笑)!ピンクの繋がりで、ついでにATG(日本アート・シアター・ギルド)も観てたんでしょ?」

Y 「そうそう、ATGだったら18歳未満じゃなくても観られるんじゃないか?っていう」

I 「あはは(笑)」

――(笑)。お2人は本当にキャラクターが全然違いますよね。それがINOYAMALANDの中心にあるような気がしてきました。

I 「僕は伊福部派だけど、山下さんは武満派だから。全く正反対(笑)」

Y 「そうそう。ある意味正反対なの。だから逆におもしろい」

I 「僕は自分で聴いてこなかった音楽、未知の音楽っていうのは全部山下さんから教えてもらったからね。それまでイギリスのプログレ、カンタベリー周辺を熱心に聴いていたのが、山下さんと知り合って、ジャーマン・ロックなんかを聴くようになったり。TANGERINE DREAMとかはVirgin繋がりでいくつか聴いてはいたんだけど、CLUSTERやKRAFTWERKなんかを深く聴くようになったのは山下さんの影響なんですよ。山下さんに、ジャーマン・ロックの闇というか、奥深い底なし沼に引きずり込まれていくわけ」

Y 「あはは(笑)」

I 「武満さんの良さっていうのも、山下さんからいろいろ教わって。実はこういう曲も書くんだよ、みたいな。伊福部さんのことも、僕個人だけでは魅力を拡げることができなかったと思う。山下さんから教えてもらった反対側からの視点を通して、改めて伊福部さんの音楽を広く解釈できたんです。だからお互い、ちょうどいい位置関係にいたのかなって」

Y 「僕もゴジラをどこかで尊重してるし、井上くんも自分にない部分をどこかで尊重してくれてるんじゃないかな?っていうのは感じるしね。でも、最初からわずかに重なる部分があって。その部分だけで今までやってきたわけ。それが長々やってこられた理由なのかも。これがもし、ぴったりだったら、たぶんこんなに続かなかった」

I 「僕もそう思う。違いから何かが生まれたりするしね。ちょうどいい距離、吉祥寺と湯河原くらいに。その距離の間に存在するんだな、INOYAMALANDって」

ExT Recordings Official Site | http://extrecordings.blogspot.com/

RED BULL MUSIC FESTIVAL TOKYO 花紅柳緑

2019年4月20日(土) 東京 浜離宮庭園 19:00~

https://www.redbull.com/jp-ja/music/events/kako-ryuryoku/

INOYAMALAND CONCERT 2019 SPRING

2019年5月12日(日) 東京 渋谷 UPLINK FACYORY 19:30~

https://www.uplink.co.jp/